近日,南开大学电子信息与光学工程学院教授罗景山课题组在酸性膜电极电催化二氧化碳还原领域取得新进展。团队提出采用多孔膜替代离子交换膜,在酸性条件下实现了高选择性、长稳定性的电催化二氧化碳转化,为二氧化碳资源化利用提供了新的解决方案。相关研究成果近日发表于《自然·通讯》。

二氧化碳是当今最主要的温室气体。如何能将二氧化碳“变废为宝”,是实现碳达峰、碳中和的关键。长期以来,零间隙膜电极二氧化碳电解槽因能量效率高和集成度高而被视为二氧化碳转化利用的重要方向。然而,零间隙膜电极电解槽运行过程中通常面临析盐、渗水及析氢副反应等问题,稳定性与碳利用率难以兼顾。

“就像日常生活中烧水壶结水垢一样,电解槽中出现的‘水垢’容易堵塞管道、损坏设备,导致反应很快中断,非常不稳定。”团队成员、电子信息与光学工程学院2022级博士生魏世蕾解释道。

针对这一挑战,团队提出更换核心“过滤部件”,采用多孔膜替代传统离子交换膜,构建酸性体系下的零间隙膜电极电解槽,选用合适孔径与适当亲水性的多孔膜实现物质传输平衡,从根本上改善反应环境。这一设计有效抑制了析盐与析氢副反应,使系统在高电流密度下仍能保持优异性能。

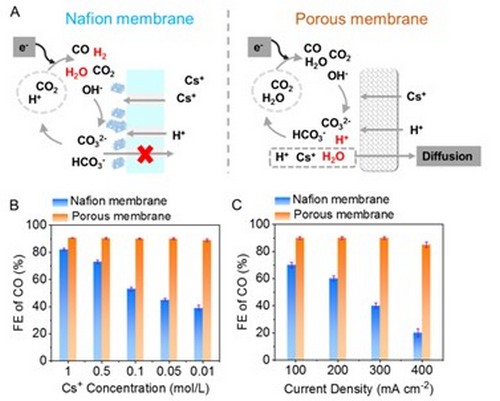

(A)离子交换膜(左)与多孔膜(右)在电场中的传输特性。(B)不同离子浓度下CO法拉第效率对比测试。(C)不同电流密度下CO法拉第效率对比测试 项目组供图

?

实验结果显示,在酸性电解液条件下,多孔膜电解槽在400 mA cm-2电流密度下的一氧化碳(CO)法拉第效率高达85%,而相同测试条件下离子交换膜系统的CO法拉第效率不足20%,说明多孔膜系统显著优于离子交换膜系统。同时,研究团队实现了连续运行200小时的长期稳定性测试,二氧化碳还原产物中CO比例接近100%,氢气副产物极少,且未出现析盐现象。在100 cm2大面积电解槽测试中,装置依然能稳定运行超过120小时,二氧化碳还原产物中CO比例保持在约90%,充分验证了该技术的可扩展性与工业应用潜力。

“简单来说,换上多孔膜之后,不仅不会结‘水垢’,而且还能在更大的设备中稳定运行,这意味着它有潜力进行工业化大规模生产。”魏世蕾说。

“这项成果为酸性膜电极二氧化碳还原电解槽提供了新的膜使用及设计策略,为未来实现高附加值碳基燃料与化学品的电合成奠定了基础。”罗景山表示,团队始终致力于解决二氧化碳转化中的科学难题,未来将进一步优化电极界面设计,积极推进实验室的二氧化碳电解技术向工业化转化,为新质生产力发展贡献南开力量。

该工作得到了国家重点研发计划、天津市杰出青年学者基金、安徽省重大科技项目以及安徽海螺集团有限公司的资助。

相关论文信息:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64342-w

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。