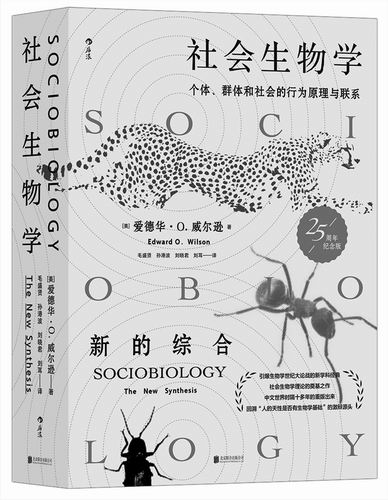

《社会生物学:个体、群体和社会的行为原理与联系》,[美]爱德华·O.威尔逊著,北京联合出版公司2021年11月出版,毛盛贤、孙港波、刘晓君、刘耳译,定价:168元

■韩冰琦

关于法国作家加缪说过的“自杀是唯一严肃的哲学问题”这句话,英国作家朱利安·巴恩斯借小说人物之口说,这句话之后应该加上“除了伦理,政治,审美,现实性还有其他一切。”而在我翻开新版《社会生物学:个体、群体和社会的行为原理与联系》后,发现作者爱德华·威尔逊在开篇就针对这句话展开了讨论,不免觉得惊喜。

这当然不是一本讨论哲学话题的书,却和一个哲思相关,在未来,随着人们越来越重视环境的稳定和保持,与野生自然之间的联系将成为人类的中心议题。“生物学和文化的相互作用决定了心智发育”,从社会性动物出发,探究人类社会的现象,并思考我们未来何去何从,这本书可谓是做了十分细腻的叙述。

当然我们也可以说人类和其余的动物差异巨大,就像白蚁和猴子无法放在一起相提并论,但实际上它们有许多相同之处,它们群体中的成员都是通过10~100个数量级的非组合信号交流饥饿、警告、敌意、等级地位和生殖状态等信息,形成了可以类比的相互合作的类群:明显的劳动分工、血缘关系等等。

比如安博塞利的草原狒狒通过权力等级系统组织起它们的社会,通常对外来者怀有敌意,竞争雌性狒狒失败后的雄性狒狒会离开草原;非洲白蚁的新婚蚁王和蚁后会掘造自己的房间,它们的工蚁和兵蚁会接班继续筑巢,最后成熟的蚁巢从地基开始高达5米,可容纳200多万只白蚁;印度乌叶猴在出生九个月后,它们的母亲为了让小猴更好地适应群体社会,会故意以冷漠的态度对待自己的孩子,促使它们更快和更自由地与其他成员交往,等等。

在本书中,这样有意思的例子贯穿首尾,让人类反思,之于其他动物,我们的行为真的就完全区别于它们吗?

拿到这部全新的中译本,不禁感叹设计升级了,同时也感叹它的厚度,内容丰满,翻译考究,内含相当数目的插图以及3000多条参考书目,为学术界之外的读者提供了翔实的术语解释,保证他们能够领会文意。

书分为三大部分:社会进化、社会机制以及社会物种。作者从一套最基本的定义开始,描述并记录了生物学的一般定义和社会生物学的特殊定义。这样一本教科书式的大部头,在1989年被“动物行为协会”票选为有史以来最重要的动物行为学专著,地位甚至超越达尔文的书。

威尔逊有个坎坷的童年,因为对大自然的热爱,他开始在这一领域探险。起初他研究昆虫、蚂蚁,著作《蚂蚁的故事》让他有了很高的知名度。

他之所以一开始选择昆虫做深入研究,是因为社会昆虫物种超过1.2万个,数量远远高于脊椎动物(仅数百个),而且社会昆虫更受制于固有本能,受到遗传与环境的复杂影响较少。

尽管脊椎动物和昆虫的差异很大,但作者表示,“这两种动物类群进化出来的社会行为在程度上和复杂性方面都具有一定的相似性”。

后来,威尔逊的研究领域越来越广泛,写了30多部著作以及430多篇学术论文,开创了社会生物学的理论。这本书就是他通过将昆虫学和群体生物学结合起来,从群体遗传学和行为生物学的主要原理中发展出一门成熟的科学——社会生物学,使之成为了一门具有内在统一性的科学。

研究社会生物学这一学科到底有什么用呢?

简单来讲,社会生物学有助于我们理解人类社会行为和动物社会行为的不同特性,同时也可以更加客观和精确地去描述人性。正如Harper’s杂志对此书的推荐所云,如果你已经拥有这本书,那你可以开始为理解人类社会做好思想准备。

作者认为,社会生物学最终会成为社会科学的基础,重要的知识分界从来不是一种界限,而是需要共同合作去开拓的领域。

凡是生命的较高特性都是自然发生的。被隔离出社会的猴子所做出的特定行为,即使观察和研究得再多,也不能等同那些猴子社会中的猴子,因为它们会受到其所在社会环境的强烈影响。

社会性不是人类独有的,亲缘关系和利他主义是社会生物最经典的行为模式,也存在于其他的社会性生物身上。威尔逊从这些动物出发,解释了人类的阶级、宗教、情感等方面的社会行为,着重于基因的影响,也未否认文化对人类的影响。

人类社会不同于动物社会的方面还在于,人类社会存在大量具有高度组织性、在身份上彼此重叠的亚类群,例如家系、公司、俱乐部等。

由于他更倾向于基因决定了生物该如何行为,导致许多学者和读者对他的立场表示抗议,其中让多数人难以接受的论点是基因的目标就是延续下去,继而他有保持目前社会现状,让自然“自然繁衍”的意思。

我看到过一个很有意思的实验观察报告,是动物学家Robert Sapolsky和Lisa Share所做的,一群狒狒原本是父系社会,群体的雄性攻击性强,以武力抢占雌性和地盘,这种社会维持了六年左右时间没有任何改变。突然有一天部落中雄性狒狒因为吃错了东西全部中毒身亡,只留下雌性和幼崽。三年过去,成长起来的小狒狒与母亲攻击性都很低,在这种没有武力的环境中狒狒变得喜欢用更温和的方式来解决问题,首领依旧存在,但是不会再通过暴力来维持自己的地位了。

因此,在类似的研究中,人们更倾向于社会性动物的行为受环境和文化的影响,也就是由“后天”而非“基因”决定。

在学术探索的路上各抒己见本不应该惹众怒,人类只是很容易被冒犯而已——这又算得上是基因决定的还是从后天的文化中习得的呢?

拥有自己的观点并不断地探索下去,穷其一生钻研,为了能让我们更加了解自己,为了让人类社会变得更好,就已经充满了现实的、正向的意义。

《中国科学报》 (2021-12-09 第7版 书评)