锂电池正极材料正在向高能量密度、低资源依赖与环境友好方向迈进。相比层状氧化物正极材料,有机正极材料在分子可设计性、资源绿色性与回收便利性方面具备天然优势。特别是n型有机分子,具有结构稳定、反应可逆的特点。但目前其应用仍面临两大“卡脖子”难题:一是工作电压普遍较低(<3 V),制约了能量密度以及实际应用潜力;二是极易溶解在液态电解液中,导致容量快速衰减。尽管此前有研究尝试通过官能团改性、聚合策略、构建有机盐等方式进行优化,但难以在兼顾高电压与长寿命的前提下实现系统性突破,有机正极在实际电池体系中的发展仍相对滞后。

为了应对这一难题,2025年8月4日,宁波东方理工大学(暂名)孙学良院士团队在Nature Chemistry期刊上发表了一篇题为“Solid solvation structure design improves all-solid-state organic batteries”的研究成果。论文通讯作者是孙学良院士、王长虹教授;第一作者是胡杨、苏瀚博士、傅佳敏博士。

在这项工作中,孙学良院士团队通过引入“调控固态阴极溶液中溶剂化结构”的新概念,创新性地将小分子有机正极o-TCBQ作为“溶剂”,将氯化物固态电解质(如Li3InCl6, Li2ZrCl6)作为“溶质”,通过调控其在有机分子中的溶解行为和配位方式,构建出一系列固态溶剂化结构用于调控o-TCBQ的电化学行为。进一步地,研究团队引入Nb5+和Al3+的双阳离子系统,构建出异核异配位结构,有效激活了电子从o-TCBQ有机配体向无机Cl配体的配体→金属→配体(LMLCT)电荷转移机制,在全固态电池中实现了高电压、快动力学与界面自愈合的有机正极体系。最终,该工作不仅实现了对于n型有机分子正极材料高的工作电压(3.6 V对锂金属),还在室温低堆压条件下展现出超7500圈的超长寿命与优异倍率性能,并揭示了背后深层次的溶剂化结构—电子结构—电化学性能之间的协同调控机制。

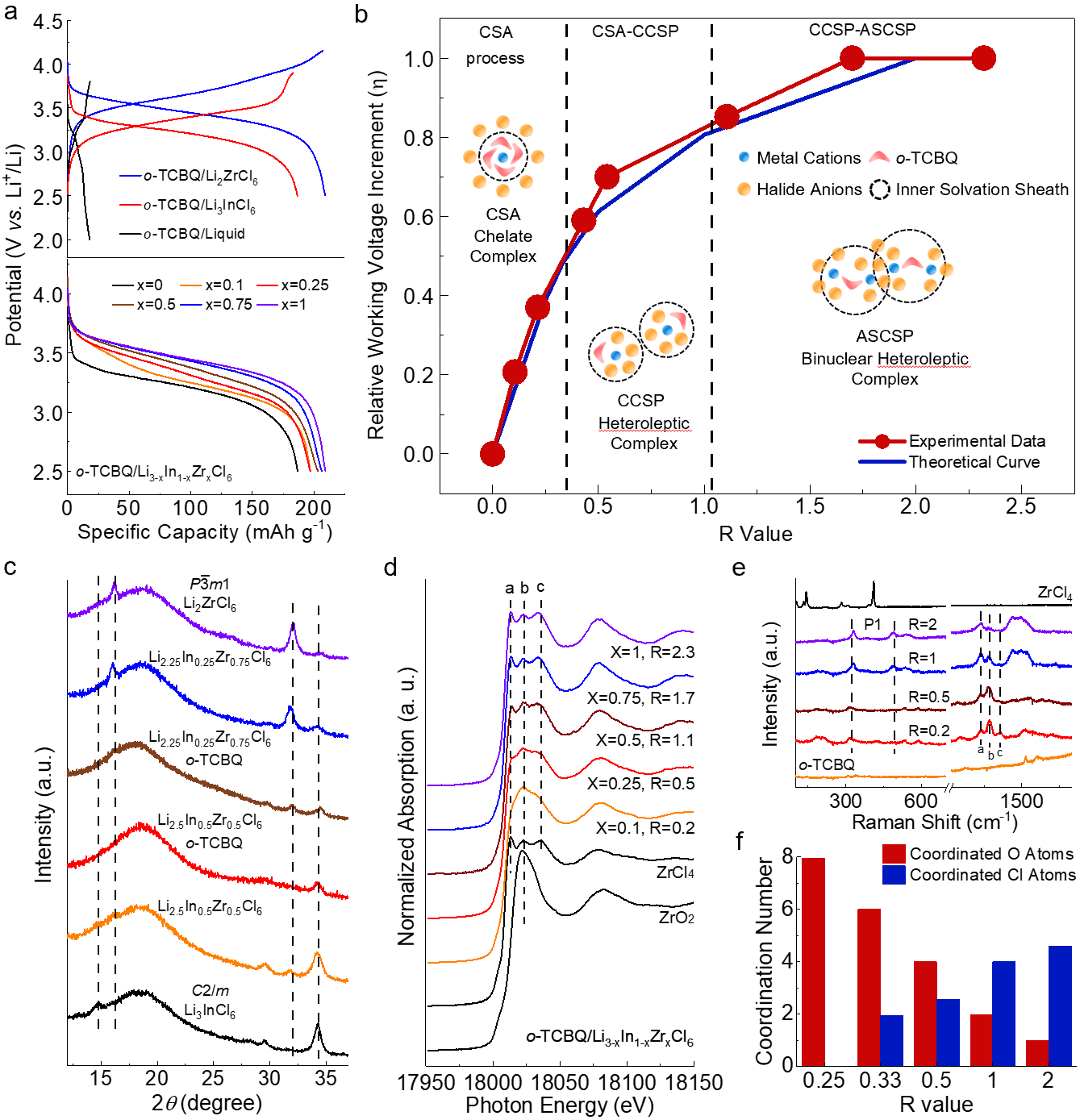

图1:调控固态阴极溶液中Zr4+离子浓度,构建三阶段固态溶剂化结构模型。

如图1所示,通过对氯化物固体电解质中In3+/Zr4+离子混合比的系统调控,研究人员发现o-TCBQ工作电压与Zr4+离子浓度高度相关。结合XRD、XAS、拉曼、红外等手段,确立了随着Zr4+离子浓度增加溶剂化结构从CSA → CCSP → ASCSP的演化模型。随着Zr4+离子进入有机相,其与o-TCBQ中C=O氧化还原中心逐步形成多中心配位,诱导电子从有机骨架向Cl配体偏移,从而提升氧化还原电位。研究人员通过研究o-TCBQ与不同浓度Zr4+离子的配位的电化学行为为后续高压设计打下理论基础。

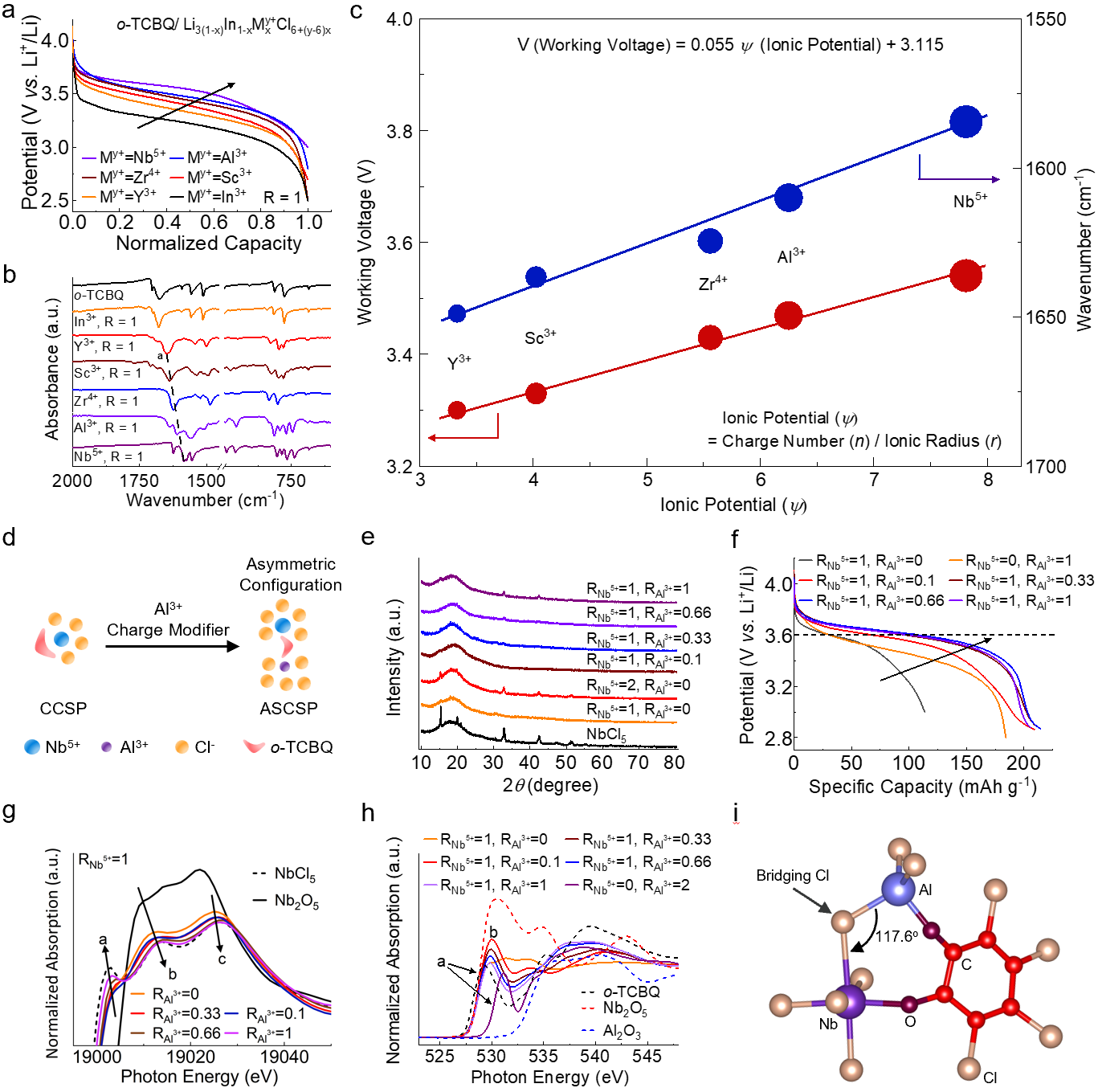

图2:精细调控固态溶剂化结构,进一步提高n型有机正极材料的工作电压。

图2系统展示了通过引入不同金属阳离子调控o-TCBQ工作电压的策略:随着固态溶剂化结构中的金属阳离子极化势(ψ)从Y3+、Zr4+逐步提升至Nb5+,o-TCBQ的电压显著提高,C=O红移增强,呈现出良好的线性关系。然而Nb5+虽极化能力最强,但因溶解性差难以形成高效ASCSP结构。为此,作者引入高溶解性的Al3+协同Nb5+形成Nb–Cl–Al异核异配结构,构建非对称ASCSP溶剂化壳层,在维持溶解性的同时显著提升分子极化与电子转移能力,最终将o-TCBQ电压提升至对锂金属3.6 V。

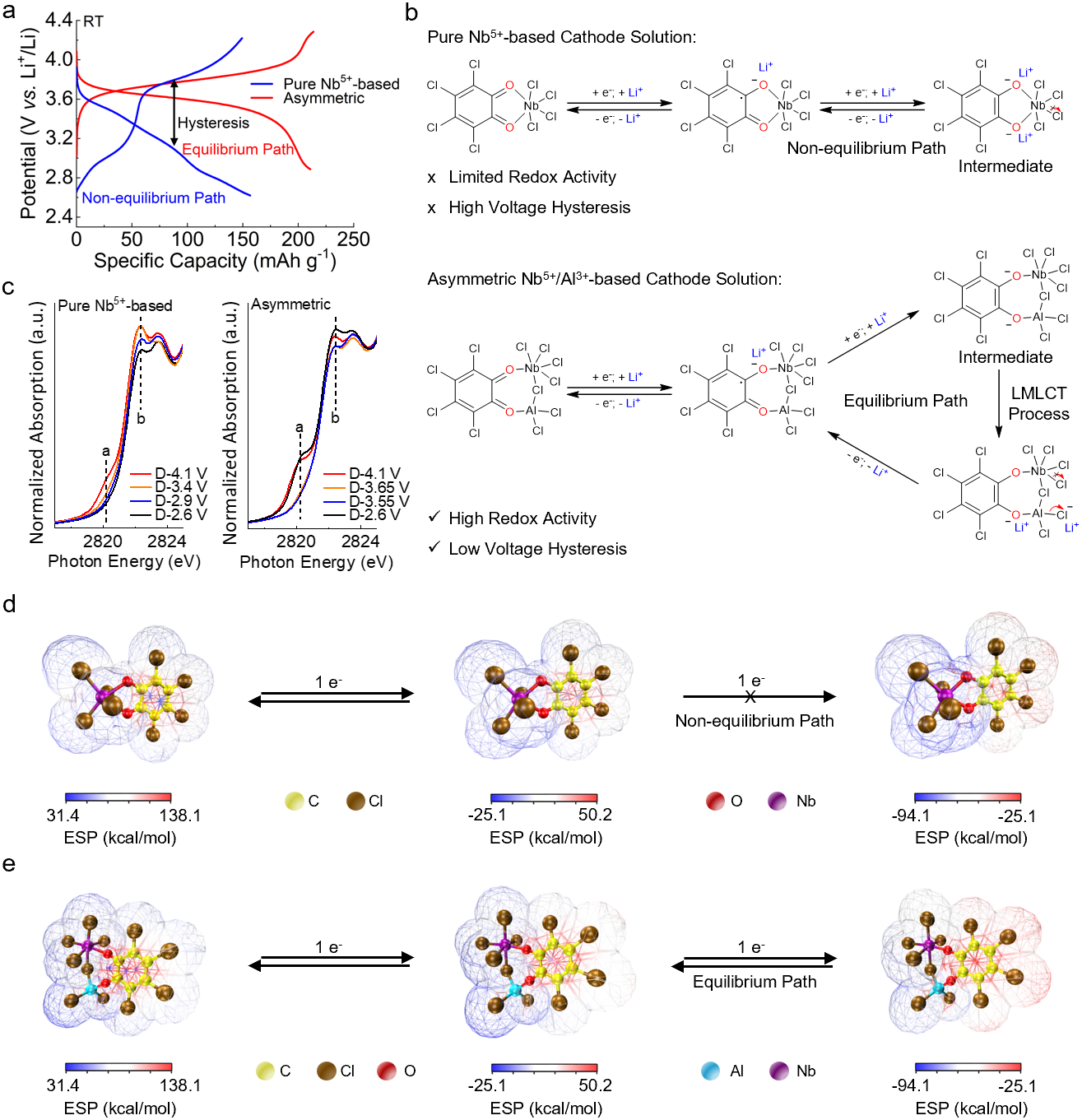

图3:新型配体-金属-配体电荷转移路径的氧化还原机理提高o-TCBQ在全固体电池中的反应动力学。

图3揭示了异核Nb5+/Al3+溶剂化结构为何能显著提升o-TCBQ的电化学性能:相比于纯Nb5+体系中d轨道易饱和、电子堆积造成放电过程中o-TCBQ的还原中断以及大的电压滞后,异核结构激活了“配体-金属-配体电荷转移”(LMLCT)路径,使局部富集的电子转移至Al配位的无机Cl–配体,有效释放局部电荷密度,降低电压滞后(700→180 mV)、提升两电子反应活性与可逆性,实现平衡而高效的还原反应。

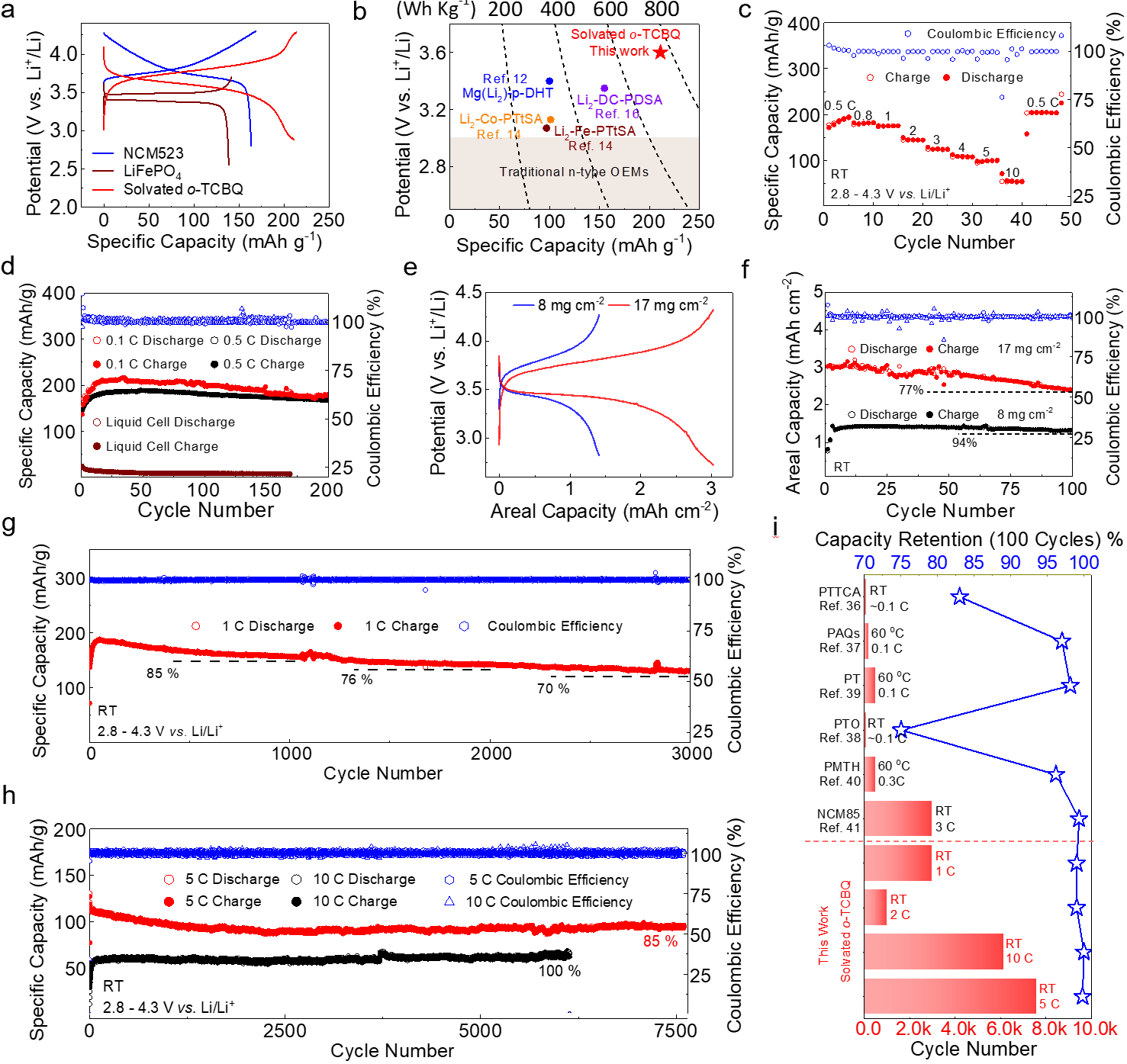

图4:o-TCBQ在Nb5+/Al3+异核固态阴极溶液中的电化学性能表现。

图4展示了o-TCBQ在Nb5+/Al3+异核溶剂化结构中实现的出色电化学性能:其工作电压高达3.6V,放电比容量达211 mAh g-1,基于活性物质计算的能量密度达760 Wh kg-1,与主流无机正极材料相当(如NCM523、LFP);在10C下循环超过6000圈仍具较高稳定性,且在高负载(17 mg cm-2)下依然保持出色容量保持率,展现出优异的倍率性能、循环寿命与低堆压(~7MPa)适应性,为高能高寿命全固态有机电池提供了一种设计思路。

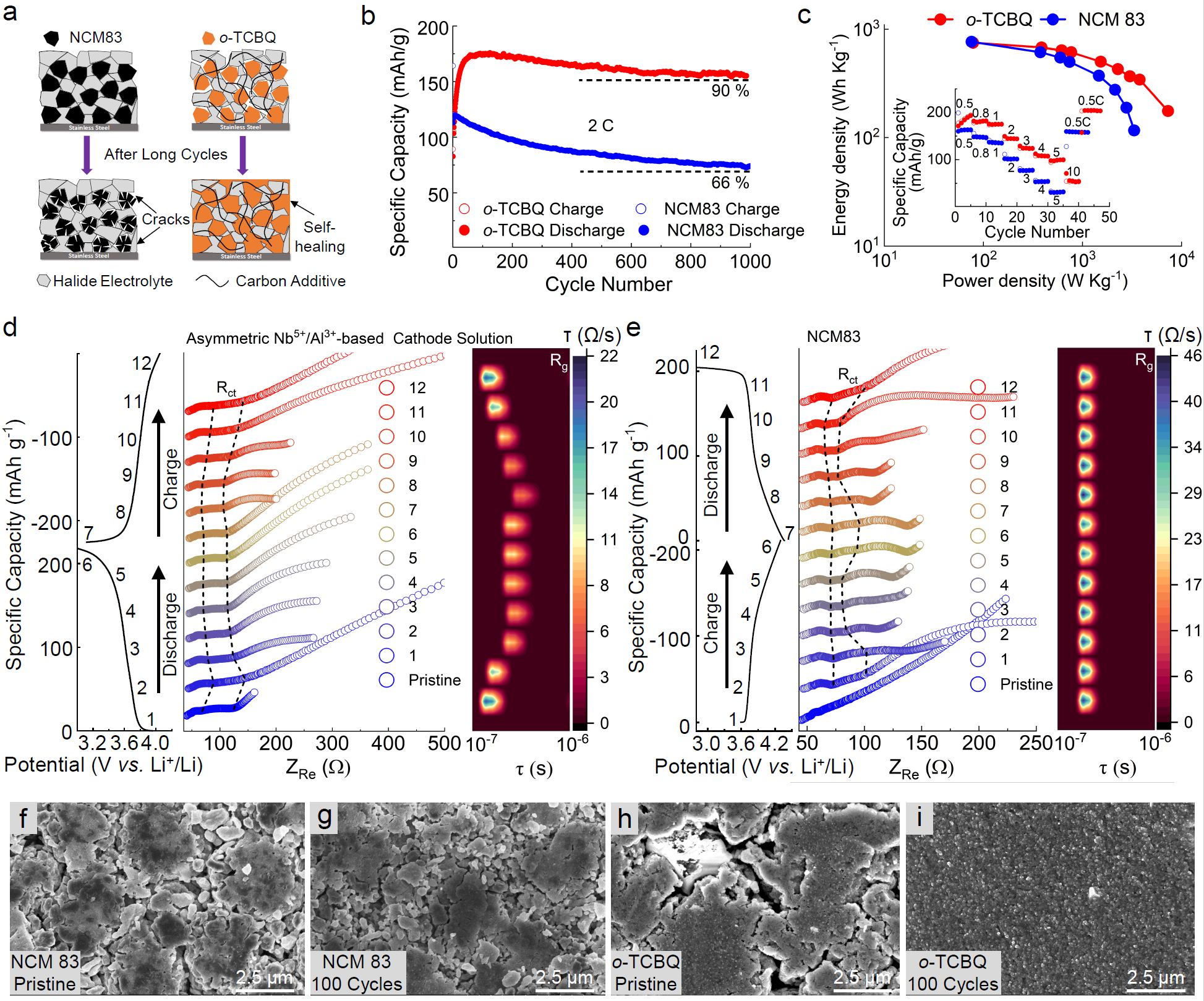

图5:正极复合物中的自愈合界面。

图5揭示了Nb5+/Al3+异核结构赋予电极界面“自愈合”能力:相比刚性层状氧化物如NCM83在低堆压下易产生界面断裂、电阻上升,该固态阴极溶液体系在循环过程中界面电阻反而持续下降(由180Ω降至20Ω),表现出良好的离子渗透性与界面重构特性;原位EIS/DRT与SEM/EDS结果证实o-TCBQ可在充放电中动态渗入电解质晶界,修复裂纹、增强接触,实现低压稳定运行与全固态电池的长寿命。

结论

该工作首次将“固态溶剂化结构”思路引入到设计高压有机正极材料体系中,系统构建了分子-离子协同的能量调控框架。在此基础上,通过引入异核阳离子策略,激活配体-金属-配体电荷转移机制,实现了当前n型有机小分子正极的较高工作电压(3.6 V)与超长稳定寿命(>7500圈)。不仅解决了长期以来“高压难、高寿命难、界面脆弱”的三大痛点,也为有机电极材料在全固态电池中的规模化应用提供了可靠路径。未来,该策略有望拓展至更多分子结构、更多功能性阳离子组合中,开启可持续、高性能、低成本固态电池新篇章。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41557-025-01866-0