导读

在量子信息技术飞速发展的今天,如何实现高效、高集成度的量子逻辑门是集成量子光学领域的关键挑战之一。近日,北京大学古英、龚旗煌研究团队与南方科技大学李贵新教授、中国科学技术大学任希锋教授等合作,在光量子逻辑器件集成方面取得了新进展。研究团队提出了一种基于单片梯度超表面实现量子受控相位门的理论方案,为超紧凑的片上量子信息处理提供了全新的技术路径。相关成果以“Quantum CZ gates on a single gradient metasurface”为题发表于国际顶尖光学期刊《Light: Science & Applications》。北京大学博士生刘旗为论文第一作者,北京大学古英教授为论文通讯作者。

研究背景

集成光量子计算和片上光量子信息处理是飞速发展的前沿领域,有望彻底变革传统计算和通信技术。其中,两比特纠缠量子门的实现,例如受控非门(CNOT)和受控相位门(CZ),是完成通用量子信息处理任务的基础。然而,将量子逻辑门集成到可扩展且高效的芯片系统中,仍然是一个重大挑战。常规的量子逻辑门方案通常依赖于体积较大的光学分束元件或光波导,这些方法在器件尺寸、扩展性和效率方面存在诸多限制。同时,由于制造不对称性、串扰和不必要的损耗等问题,难以实现高保真度的量子逻辑门操作。

超表面技术的兴起为解决这一问题提供了新的思路。超表面是一种新型平面化的光学平台,能够在亚波长尺度上精确操控光的相位、振幅和偏振等特性。此外,超表面的紧凑结构使其能够与现有的芯片制造工艺兼容,为实现高密度集成的量子光学芯片提供了可能。这些特性使得超表面在量子光学领域展现出巨大的应用潜力,特别是在量子态的制备、操控和测量等方面。尽管人们已经取得了这些令人兴奋的进展,但如何利用超表面实现基本的量子逻辑门,如量子CZ门,仍然是一个亟待解决的问题。

创新研究

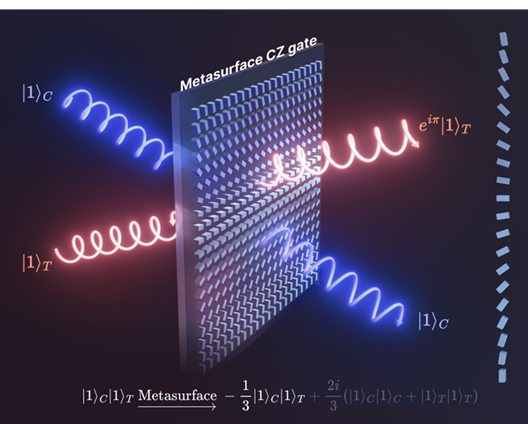

图1. 偏振编码下的超表面量子CZ门示意图。

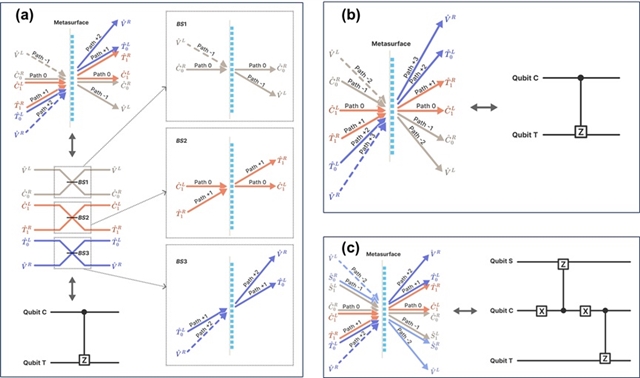

研究团队通过设计一种具有几何相位梯度的超表面,利用其偏振依赖的并行分束功能,首次在单片超表面上实现了偏振编码和路径编码的量子CZ门 (图1)。在研究团队前期的研究中,发现单片几何相位梯度超表面可以发挥类似并行排布的分束器阵列功能,即并行分束。在本工作中,进一步利用了超表面并行分束提供的多光子干涉能力,通过合理设计分束比并选取三个相邻的圆偏振分束过程,成功在单片超表面上构建了偏振编码的CZ门[如图2(a)所示]。

图2. 利用超表面的并行分束能力构建量子CZ门。(a) 构建偏振编码CZ门的原理;(b) 路径编码的量子CZ门;(c) 共享控制比特的级联量子CZ门。

由于超表面的并行分束过程之间相对独立,具有并行工作的能力,利用超表面支持的其余路径-偏振模式进行光量子比特编码,可以在同一片超表面上实现路径编码CZ门[如图2(b)所示],以及多个独立操作的偏振或者路径编码CZ门。此外,还可以利用超表面上相邻分束过程共享同一路径的特性,实现两个CZ门级联,直接在超表面上构建简单三比特操作量子线路[图2(c)]。

超表面量子CZ门不仅可以执行量子逻辑功能,还具一定的量子错误过滤能力。在路径编码情况下,由于超表面提供了路径-偏振关联特性,每个量子比特由两个关联的自由度共同编码,通过检测单光子的路径-偏振关联特性,可以滤除部分比特翻转错误。

应用与展望

这项研究为超紧凑片上量子逻辑器件集成提供了新的思路。通过单片超表面可以实现多个量子CZ门的并行化操作以及简单量子线路的直接构建,为单个器件上的多功能集成提供了理论指导。进一步将量子逻辑操作与超表面的多自由关联调控能力结合,有望实现基于超表面的高维纠缠态制备、量子检错及量子纠错,为基于超表面的量子信息集成开辟了新路。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01871-5

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。