导读

随着太空产业的飞速发展,如何提高航天器的隐蔽性和生存能力成为关键挑战。浙江大学李强教授和西湖大学仇旻教授团队研发出一种创新的多层薄膜隐身器件,不仅实现了H、K、MWIR和LWIR多个红外探测波段的隐身,还能高效辐射散热,解决太空环境中的热控难题。这项技术通过精细调控多个红外波段,实现了对太阳辐射和热辐射的有效管理,为未来太空探索提供了助力。

该成果以“Space-to-ground infrared camouflage with radiative heat dissipation”为题发表在国际顶尖学术期刊《Light: Science & Applications》。

研究背景

近年来,太空产业迎来了前所未有的爆发式增长,卫星发射数量呈指数级攀升。截至2023年底,全球在轨航天器数量已突破9850个,太空经济年收入更是高达4000亿美元。随着太空技术日益融入我们的生产生活,如何提高航天器等高价值太空目标的隐蔽性,降低其被侦测和攻击的风险,已成为一个至关重要的课题。

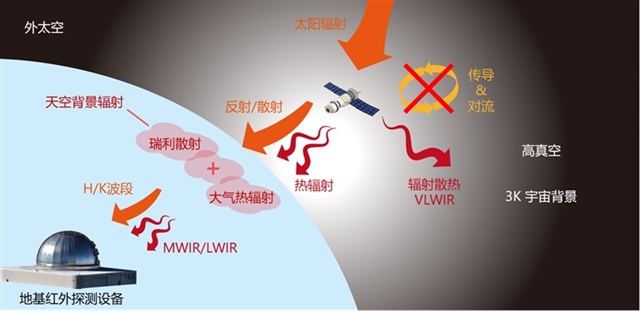

目前,太空目标面临的地基探测威胁主要集中在可见光、红外和微波三个波段。其中,可见光探测在白天受限于明亮的天空背景,观测效果大打折扣;微波探测则因发射功率的限制,多用于低轨道太空目标的探测。相比之下,由于天空红外背景辐射较弱,红外探测设备能够获取更高信噪比的太空目标图像,对太空目标的威胁尤为显著(图1)。

因此,本文将聚焦于太空目标的红外隐身技术研究,探讨如何通过技术创新提升其生存能力,为未来的太空安全保驾护航。

图1. 太空目标隐身与散热示意图

技术难点与挑战

随着红外探测技术的快速发展,太空目标的隐身问题变得愈发棘手。尽管地面和空中目标的红外隐身技术已取得显著进展,例如兼容5~8 μm波段辐射散热的波长选择性辐射隐身器件,但这些技术直接应用到太空目标上却面临重重挑战(图1)。

(1) 复杂的红外信号来源:太空目标的红外信号不仅来自自身热辐射,还来自对太阳辐射的反射。这两种信号来源截然不同,需要完全相反的隐身策略:既要抑制自身热辐射,又要减少太阳辐射反射。这种矛盾需求使得隐身器件的设计难度大幅增加。

(2) 独特的散热环境:太空的高真空环境阻断了传导和对流散热,航天器只能依赖辐射散热。然而,传统选择性辐射隐身器件在太空目标的安全工作温度范围(-20~70 ℃)内散热效率较低,难以满足热控需求,可能导致设备过热甚至失效。

(3) 严苛的工程要求:太空环境对隐身器件的轻薄性和耐用性提出了极高要求。器件不仅需要承受极端温度变化和宇宙辐射,还必须尽可能减轻重量,以降低发射成本。

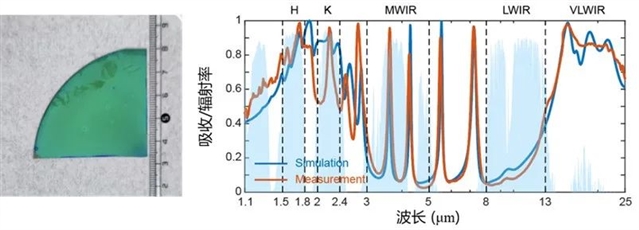

针对上述难题,浙江大学李强教授和西湖大学仇旻教授团队提出了一种全新的太空目标对地隐身策略。他们通过分析红外各波段的能量分布,设计了一种覆盖H(1.5~1.8 μm)、K(2~2.4 μm)、中波红外(MWIR,3~5 μm)和长波红外(LWIR,8~13 μm)波段的隐身方案,同时利用甚长波红外(VLWIR,13~25 μm)波段进行高效辐射散热(图2)。

图2. 薄膜隐身器件及其吸收/辐射率光谱

研究创新与亮点

该团队设计并制备了ZnS/GST/HfO2/Ge/HfO2 /Ni多层薄膜隐身器件。该器件通过将ZnS减反射膜与损耗介质材料GST相结合,实现了太阳辐射H和K波段的高吸收,大大降低了太空目标的反射信号。利用GST和HfO2在VLWIR波段的本征吸收,结合光子晶体结构,实现了热辐射波段波长选择性辐射,即在MWIR和LWIR波段抑制热辐射信号,在VLWIR波段高效辐射散热。

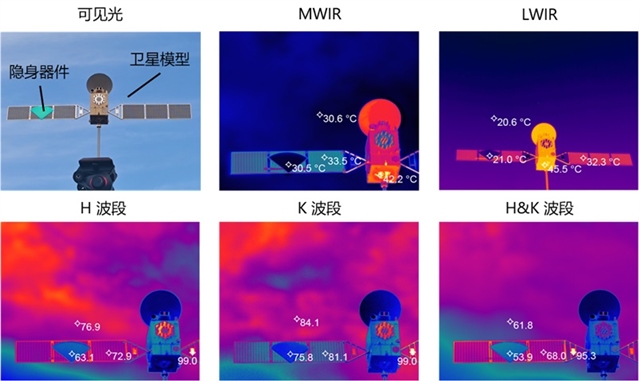

1. “天对地”红外隐身

该薄膜隐身器件在H和K波段对太阳辐射的吸收率分别为0.839和0.633,在MWIR和LWIR波段的热辐射率分别为0.132和0.142。将该器件贴于卫星模型表面,在空旷的室外以天空为背景用红外相机进行观察,模拟地基红外探测设备对太空目标的侦查。在MWIR和LWIR相机下,卫星模型裸露部分最高辐射温度分别达到了42.2 ℃和45.5 ℃,而覆盖了隐身器件的部分辐射温度仅为30.5 ℃和21.0 ℃,与天空背景辐射温度基本一致(图3),展现了器件良好的热辐射隐身能力。在H和K波段红外相机下,隐身器件相比裸露金属部件信号强度分别下降了36.9%和24.2%(图3),有效地削弱了对太阳辐射的反射信号,能更好地隐藏在天空背景中。

图3. “天对地”红外多波段隐身

2. 辐射散热

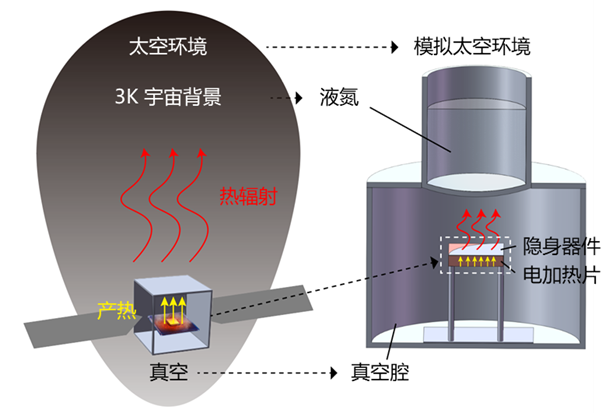

该隐身器件在VLWIR波段的辐射率为0.798,在温度为300 K时理论辐射功率密度可达136.3 W·m-2。该团队进一步通过真空腔和液氮来模拟太空环境(图4),验证隐身器件的辐射散热能力。真空腔内气压为0.15 Pa,在此气压下对流换热相对辐射换热已经可以忽略不计,器件对外散热基本通过辐射实现。用液氮模拟宇宙低温背景,将器件正对液氮进行辐射散热。同时用电加热片对器件进行加热,模拟太空目标运行中捕获或产生的热能。在1200 W·m-2的加热功率下,隐身器件相比作为参照物的金属薄膜热平衡温度下降了39.8 ℃,展现了良好的辐射散热能力,对于稳定太空目标的温度具有重要意义。

图4. 模拟太空环境

未来展望

这项研究通过合理设计薄膜结构,实现了多波段、多目标的光谱精细调控。薄膜结构总厚度仅为4.25 μm,却能在五个不同波段实现三种设计目标的光谱调控,并具备良好的热稳定性。

这一成果不仅证明了微纳光子结构在太空目标隐身与热控中的可行性,还为未来探索更广阔的宇宙空间提供了重要技术支持。随着微纳技术的进一步发展,这种轻薄、高效的隐身器件有望在航天、航空等领域发挥更大作用。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01824-y

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。