|

|

|

|

|

乔治华盛顿大学Benjamin M. Liu教授团队-猴痘病毒与HIV、性传播感染或细菌超级感染的共感染:双重打击还是新的罪魁祸首? | MDPI Viruses |

|

|

论文标题:Mpox (Monkeypox) Virus and Its Co-Infection with HIV, Sexually Transmitted Infections, or Bacterial Superinfections: Double Whammy or a New Prime Culprit?

论文链接:https://doi.org/10.3390/v16050784

期刊名:Viruses

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/viruses

近年来,猴痘 (Mpox,原称monkeypox) 疫情在全球范围内迅速蔓延,尤其是在2022年至2023年期间,由Clade IIb型猴痘病毒 (MPXV) 引发的疫情对MSM群体造成了不同程度的影响。数据表明,超过35%的Mpox患者合并HIV感染,40%存在性传播感染 (STIs,如衣原体、淋病、梅毒、疱疹病毒),部分病例还伴随细菌重复感染 (如A组链球菌)。共感染显著加剧疾病严重性,延长康复时间,甚至增加死亡率,尤其在免疫抑制人群中表现突出。然而,目前关于MPXV与HIV、细菌或其他病原体之间相互作用的机制研究仍十分有限。

近期,Benjamin M. Liu教授团队在Viruses 上发表了一篇题为《猴痘病毒与HIV、性传播感染或细菌超级感染的共感染:双重打击还是新的罪魁祸首?》的前瞻性文章 (perspective),系统总结分析了猴痘病毒与HIV、STIs或细菌共感染的流行病学特征、致病机制及临床治疗的影响。

研究背景:猴痘病毒与共感染的全球挑战

猴痘病毒 (MPXV),属痘病毒科、正痘病毒属 (OPXV)。自2022年起,全球范围内出现了大规模人际传播疫情,累计报告超过94,200例确诊病例,其中美国占32,000例,死亡58例。

流行病学调查显示,此次疫情中,超过90%的确诊病例为MSM群体,这一群体同时表现出HIV和其他性传播感染的高风险。其中,35%的猴痘患者合并HIV感染,40%合并STIs (如衣原体、淋病、梅毒、疱疹病毒),部分患者还出现细菌重复感染 (如A组链球菌)。这种多病原体共感染不仅加剧了疾病严重程度,延长了康复周期,还可能增加死亡风险。

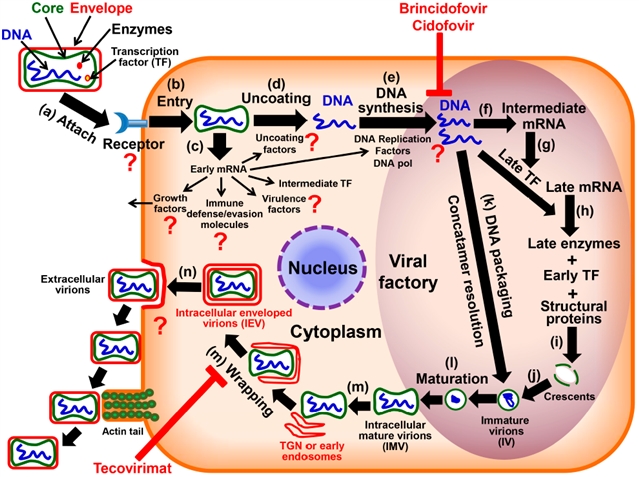

目前,尽管针对天花开发的抗病毒药物 (如tecovirimat和brincidofovir) 被用于猴痘治疗,但临床试验表明,免疫抑制患者的疗效显著降低,甚至出现耐药性突变。此外,共感染导致的症状重叠 (如皮疹、溃疡) 使得临床诊断更加复杂。这些问题凸显了探索猴痘共感染机制及优化诊断和治疗策略的紧迫性。

研究内容:猴痘病毒的生物学特性与共感染机制

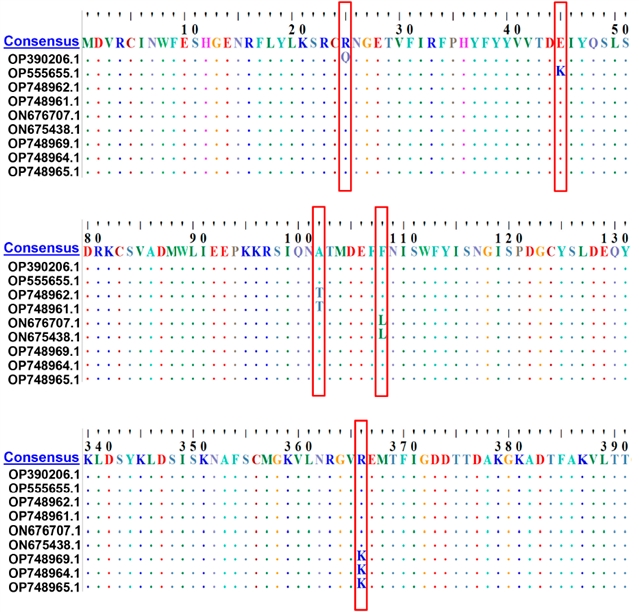

研究表明,2022年疫情株Clade IIb虽致死率较低,但其在MSM群体中的快速传播引发了公共卫生系统的广泛关注。其中,DNA聚合酶 (F8L基因编码) 和包膜蛋白VP37是抗病毒药物作用的关键靶点,而现有的抗病毒药物tecovirimat和brincidofovir虽能缓解症状,但其耐药性风险逐渐显现。2022年分离株中鉴定出的5种新型突变 (如R25Q、R366K等),可能通过改变DNA结合亲和力或复制保真度降低药物敏感性,尽管经典耐药突变 (如A314T) 尚未被发现,但基因监测网络的建立迫在眉睫。

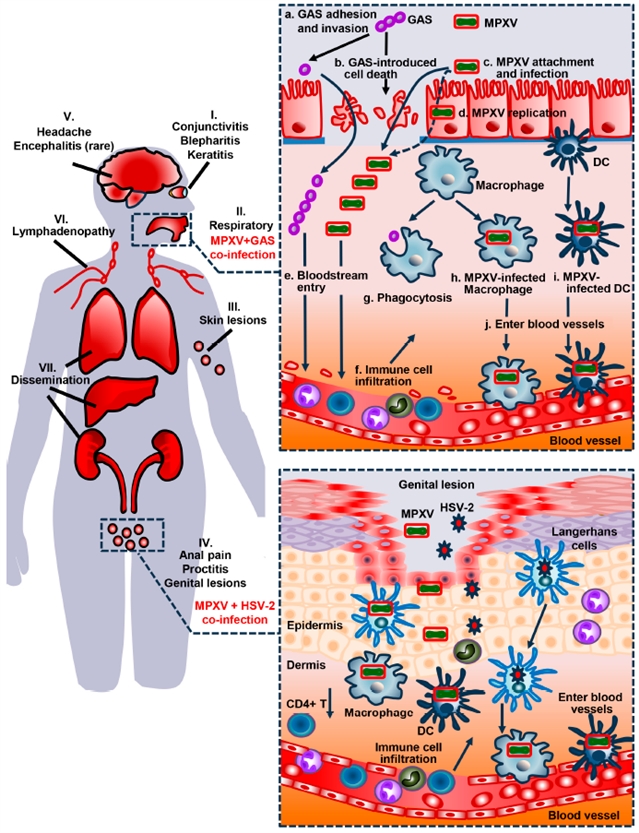

共感染的病理机制复杂,HIV/Mpox共感染者常见细菌重复感染 (如链球菌肺炎),形成“免疫抑制-病毒复制-继发感染”的恶性循环;而STIs病原体 (如HSV-2) 与Mpox协同破坏皮肤屏障,激活NF-κB等炎症通路,加重生殖器溃疡和病毒载量。此外,细菌重复感染 (如A组链球菌)还会通过破坏呼吸道黏膜促进病毒入血,而被病毒感染的巨噬细胞则会携带病原体扩散至全身,进一步引发系统性炎症反应和多器官衰竭。

在诊断与治疗层面,共感染带来多重挑战:现有泛正痘病毒PCR无法区分Mpox与疫苗株或传染性软疣病毒 (MOCV),导致假阳性风险,而HSV-2等STIs的皮肤病变与Mpox相似,采样偏差可能漏检病毒;在治疗方面,共感染可能延迟病毒清除并诱发耐药性,如HIV感染者中已出现tecovirimat耐药病例,且药物之间的相互作用 (如tecovirimat降低抗HIV药物利匹韦林浓度) 进一步复杂化了临床管理。

针对未来研究方向,亟需开发整合Mpox、HIV及STIs病原体的多重分子检测技术以提升诊断精度,建立全球基因数据库追踪F8L等关键突变,优化抗病毒药物与抗生素/抗炎药的联合方案,并评估天花疫苗诱导的“训练免疫”对Mpox/HIV共感染的交叉保护潜力。研究呼吁跨学科合作,攻克耐药性、诊断误差及治疗优化等挑战,通过揭示病毒-宿主互作分子机制 (如细胞受体识别)、评估药物长期安全性及耐药突变临床意义,为全球公共卫生提供科学解决方案。

图1所示,OPVX的生命周期,包括MPXV和目前可用的抗病毒策略的分子机制

图2,2022年MPOX暴发菌株中DNA聚合酶 (F8L基因) 的新型潜在抗药性突变

图3,MPOX病毒与A组链球菌 (GAS) 及HSV-2共感染的病理机制

Viruses 期刊介绍

主编:Eric O. Freed, Center for Cancer Research, National Cancer Institute, USA

涵盖人类病毒和病毒疾病,动物病毒,植物病毒,病毒免疫、疫苗和抗病毒药物以及朊病毒等各方面研究,目前已被 SCIE (Web of Science)、MEDLINE (PubMed) 等数据库收录。

|

2024 Impact Factor

|

3.5

|

|

2024 CiteScore

|

7.7

|

|

Time to First Decision

|

17.1 Days

|

|

Acceptance to Publication

|

2.7 Days

|

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。