导读

发光材料在高浓度或聚集状态下常发生聚集诱导猝灭(ACQ)现象,显著削弱其发光效率,长期制约其在生物光学成像和光电器件等领域的应用。尤其是在近红外二区(NIR-II, 900-1700 nm)荧光成像中,ACQ效应显著降低了染料的荧光量子产率(ΦPL),严重限制了其成像性能。因此,深入阐明ACQ的作用机制并提出有效的调控策略,对于开发高性能NIR-II荧光探针具有重要意义。

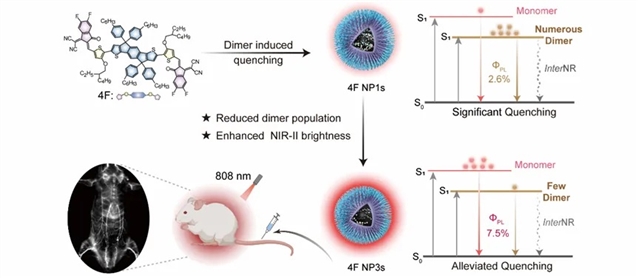

近日,南京邮电大学范曲立教授团队联合西北工业大学胡文博教授团队,提出并证明了一种由二聚体诱导的发光猝灭机制,揭示了抑制二聚体形成在缓解近红外二区稠环荧光染料(4F)发光猝灭中的关键作用。研究表明,4F在聚集状态下易形成二聚体,该二聚体具有显著的分子间非辐射衰减(interNR)和微弱的荧光发射特性,是导致荧光猝灭的主要原因。基于该机制,研究团队通过聚集态调控策略有效抑制二聚体形成,从而显著增强染料的NIR-II发光性能,提高荧光亮度,并实现了超高分辨率的血管成像。这一研究不仅加深了对聚集态荧光猝灭机制的理解,也为高性能NIR-II荧光探针的分子设计提供了新的理论依据,推动了生物光学成像及相关技术的发展。

该研究成果以“Alleviating NIR-II emission quenching in ring-fused fluorophore via manipulating dimer populations for superior fluorescence imaging”为题在线发表在国际光学顶尖期刊《Light: Science & Applications》。第一作者为南京邮电大学苗笑飞博士,通讯作者为西北工业大学胡文博教授和南京邮电大学范曲立教授。

图1:抑制二聚体猝灭提升近红外二区发光亮度以实现高性能荧光成像

研究背景

近红外二区(NIR-II, 900-1700 nm)荧光成像因其优异的组织穿透能力和极低的自体荧光背景,在生物医学研究与临床诊断中展现出广阔前景。实现高质量成像的关键在于荧光染料的亮度,该参数由染料的摩尔消光系数(ε)与ΦPL共同决定。当前优化NIR-II荧光染料性能的主流策略包括供体-受体(D–A)分子工程和共轭结构拓展,但两者均难以兼顾ε和ΦPL的同时提升。D–A结构染料可通过引入“分子转子”官能团实现聚集诱导发光,缓解ACQ效应,然而其分子骨架高度扭曲,往往导致ε偏低;而共轭结构拓展虽有助于增强吸收能力,却因强π-π堆积导致严重分子聚集,进一步诱发ACQ现象,显著降低ΦPL。因此,在确保高吸收能力的基础上有效抑制ACQ,已成为开发高亮度NIR-II荧光团的核心挑战。深入解析荧光染料聚集体的结构特征及其对荧光发射行为的调控作用,对于揭示ACQ机制并提供理论支撑具有重要意义。然而,现有研究在聚集体的形成过程及其猝灭机制方面仍缺乏系统性认知。

研究创新

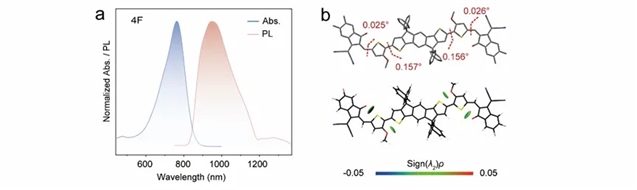

1、本研究设计并合成了一种具有A-D-A结构的稠环荧光染料4F,突破了传统NIR-II荧光染料在强近红外吸收与高ΦPL难以兼顾的瓶颈。4F分子中引入的S···O非共价相互作用增强了π共轭程度,有效提高了ε和ΦPL;同时,其刚性骨架结构抑制了分子内的非辐射弛豫过程,同样有助于荧光量子产率提升。该“非共价构象锁”策略有效解决了传统D–A染料因分子扭曲导致的吸收蓝移与低ε问题,为高亮度NIR-II荧光染料的分子设计提供了新的思路。

图2. (a) 4F在四氢呋喃中的吸收和发光光谱。(b) 4F的优化构型及分子内S···O非共价作用。

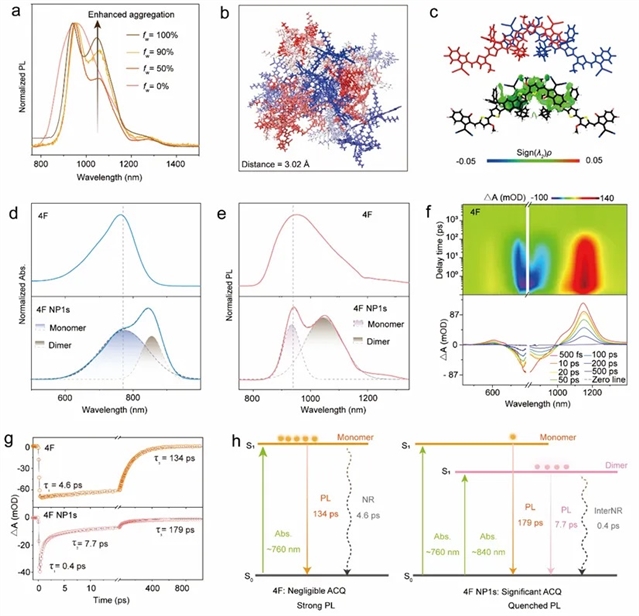

2、 有机荧光染料在水相环境中易发生聚集,导致荧光猝灭现象,本研究结合理论计算与分子动力学模拟,揭示了4F聚集体中除单体外还包含多种构型的二聚体结构,且二聚体在整体结构中占据主导比例。进一步利用飞秒瞬态吸收光谱对其激发态行为进行解析,结果表明,与单体相比,二聚体表现出极强的分子间非辐射衰减(interNR)效应,是导致聚集态荧光猝灭的主要机制。该二聚体诱导的发射猝灭机制为应对荧光染料聚集态猝灭这一关键挑战提供了全新理论视角。

图3. (a) 4F在不同聚集程度下的发射光谱。(b) 聚集状态下4F的分子动力学模拟。(c) 优化的二聚体构型及分子间非共价作用。(d, e) 4F NP1s的吸收光谱以及发光光谱拆分图。(f) 飞秒瞬态吸收光谱。(g) 单波长动力学行为曲线拟合。(h) 激发态动力学行为示意图。

3、基于上述机制认识,研究团队采用纳米工程策略进行聚集态调控。通过在荧光纳米粒子的制备过程中调控4F的浓度,使纳米粒子中二聚体占比从73.5%下降至64.3%,有效抑制了聚集体中二聚体的形成,削弱了分子间非辐射跃迁过程(寿命从 0.4 ps 延长到 1 ps),成功构建了高亮度的水溶性纳米荧光染料4F NP3s。

图4. (a) 4F NPs的吸收光谱以及发光光谱拆分图。(b) 4F NPs的亮度对比。(c) 4F NPs的单波长动力学行为曲线拟合。

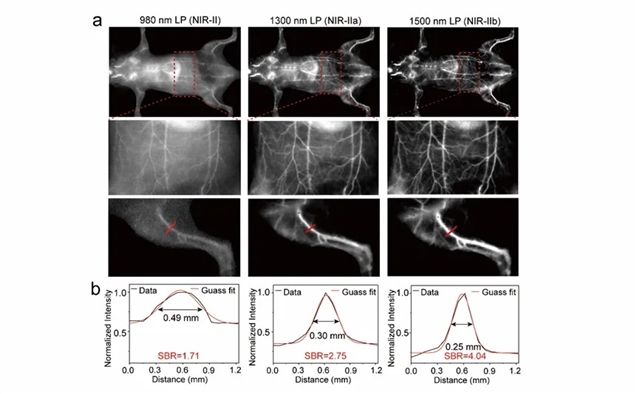

4、优化的4F NP3s在NIR-II荧光成像中展现出优异的亮度与空间分辨率,可在小鼠体内实现清晰的全身血管可视化。特别是在NIR-IIb窗口(>1500 nm)下,其成像信噪比(SBR)高达4.04,显著优于常规NIR-II窗口(900–1300 nm)下的SBR值(1.71和2.75)。对腹部及腿部区域的高倍率成像进一步验证了其出色的空间分辨能力。上述结果表明,4F NP3s在高分辨率生物成像领域具有广阔的应用前景。

图5. 近红外二区活体荧光成像。

总结与展望

本研究系统揭示了二聚体在调控NIR-II发光过程中的关键作用,明确了其超强分子间非辐射跃迁是导致4F聚集体荧光猝灭的核心因素。在此基础上,通过调控聚集行为以抑制二聚体的形成,成功构建了具备超高亮度的4F纳米颗粒,实现了近红外二区下的活体高分辨率成像。该工作不仅为破解聚集态荧光猝灭这一长期存在的挑战提供了新的理论视角,也为高亮度NIR-II荧光团的分子设计与构建提供了可行的策略。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01787-0

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。