四元硼杂环化合物因其固有的热力学不稳定性和苛刻的合成条件,长期以来一直是有机合成化学领域的重要挑战。针对这一难题,香港科技大学全杨健课题组创新性地开发了一种光促进的能量转移催化策略。该策略通过生成关键的碳硼双自由基中间体,成功实现了高张力四元硼环的高效构筑。研究进一步发现,通过精准调控取代基的共轭体系,该策略可拓展应用于六元硼杂环及三并五硼杂环的合成,为新型硼杂环化合物的结构设计提供了普适性合成方法。2025年4月23日,这一重要研究成果以“Synthesis of strained, air-stable boracycles via boron–carbon-centred diradicals”为题,发表于Nature Chemistry期刊。论文的通讯作者是香港大学全杨健教授、林振阳教授和香港中文大学吕海荣教授,第一作者是王欣谋博士。

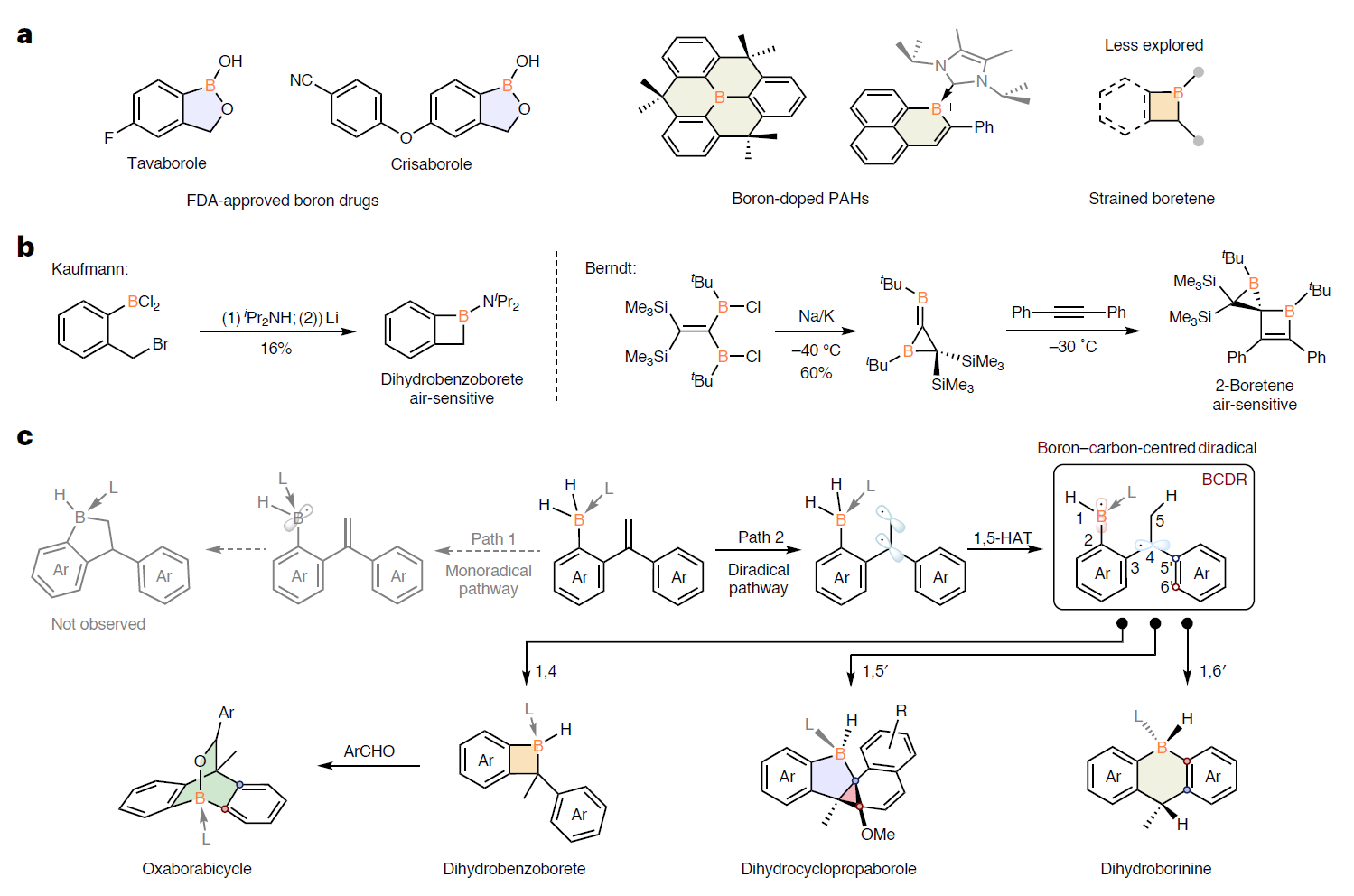

图1:环硼化合物的应用和合成。

硼杂环化合物作为一类重要的结构基元,在药物化学与功能材料领域展现出独特的应用价值。其中,五元和六元硼杂环体系已在生物活性分子与光电材料中实现广泛应用。然而,四元硼杂环的合成研究长期受限于其显著环张力带来的化学不稳定性问题。传统方法制备的该类化合物普遍存在以下缺陷:(1)对空气和湿度高度敏感;(2)分离纯化需依赖低温结晶或真空升华等苛刻条件;(3)缺乏后续功能化修饰的活性位点。这些瓶颈严重制约了其在合成化学与材料工程中的应用潜力。基于分子内自由基偶联策略,该研究创新性地提出通过硼-碳双自由基(BCDR)中间体构建张力硼杂环体系(图1c)。为实现这一目标,研究组首次将三重态能量转移(EnT)催化体系引入硼自由基化学领域。在光激发条件下,光敏剂将能量转移至(2-(1-芳基乙烯基)芳基硼烷前体,诱导其跃迁至三重态。该激发态中间体通过分子内1,5-氢原子迁移(HAT)过程,定向生成具有高反应活性的1-硼-4-碳双自由基物种(BCDR),进而实现四元硼杂环的高效构筑。

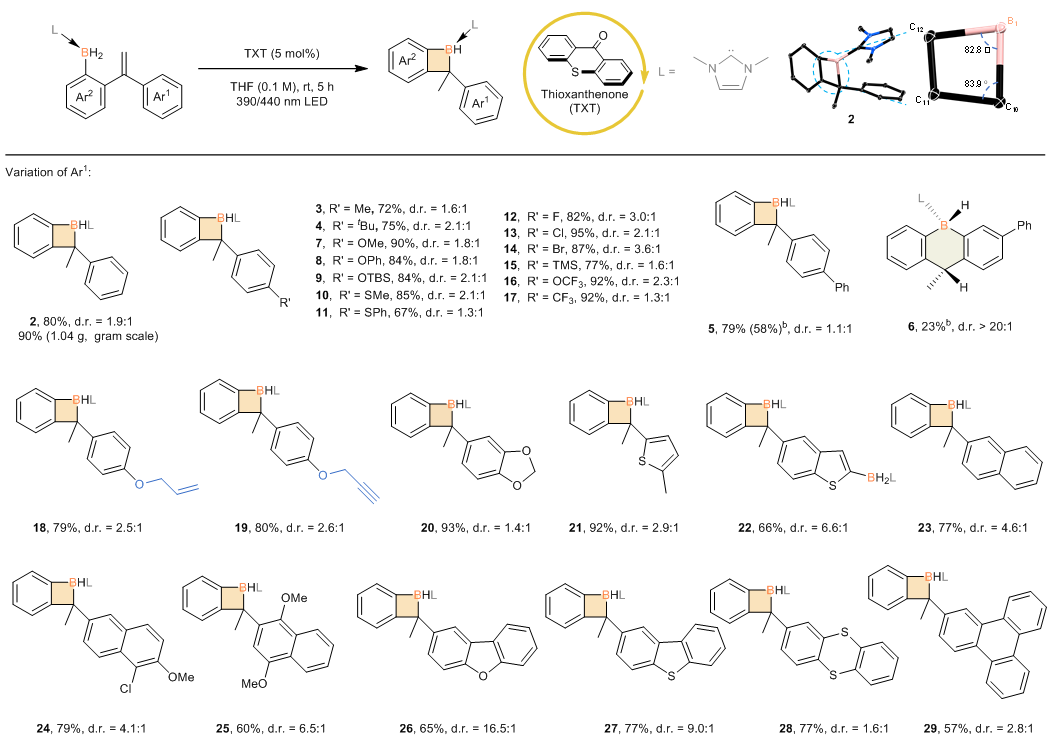

经过系统的条件优化,该策略成功实现了目标产物的高收率合成(分离收率>85%)。值得注意的是,所得四元硼杂环展现出优异的化学稳定性,可在常规实验条件下进行柱层析纯化,并且反应条件非常温和,可以兼容各种官能团。同时,该反应对于含有复杂的天然产物分子和不同的卡宾配体也有很好的兼容性。作者还对不同类型的烯烃底物进行了考察,例如:苯乙烯类、α-甲基苯乙烯类、1, 2-二苯乙烯类、三取代乙烯和四取代乙烯类底物都能以优秀的收率得到目标产物(图2)。

图2:四元环硼化合物的合成。

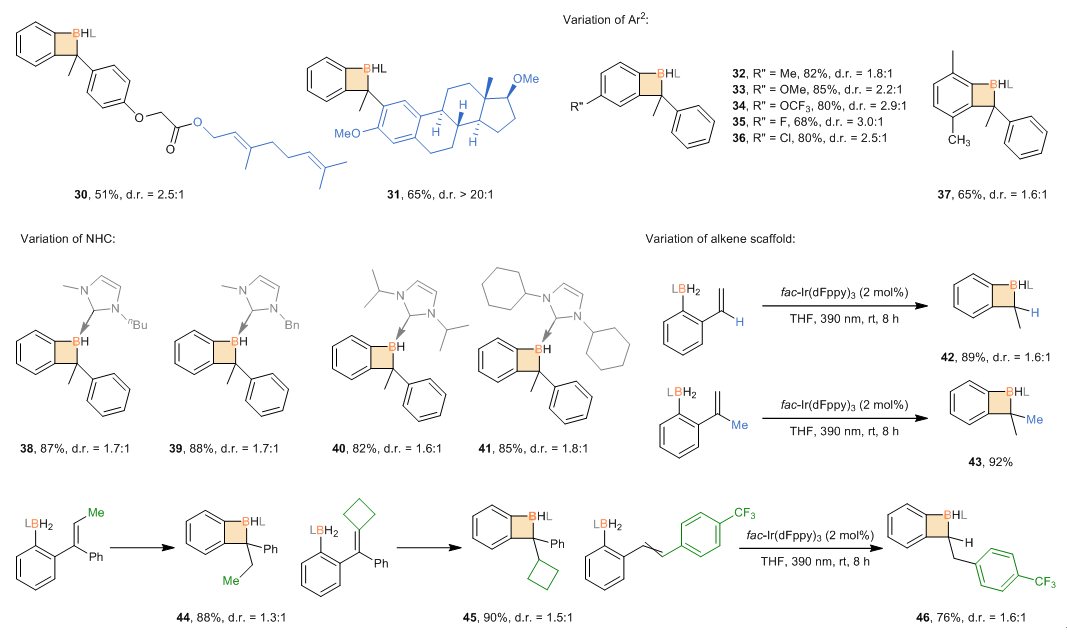

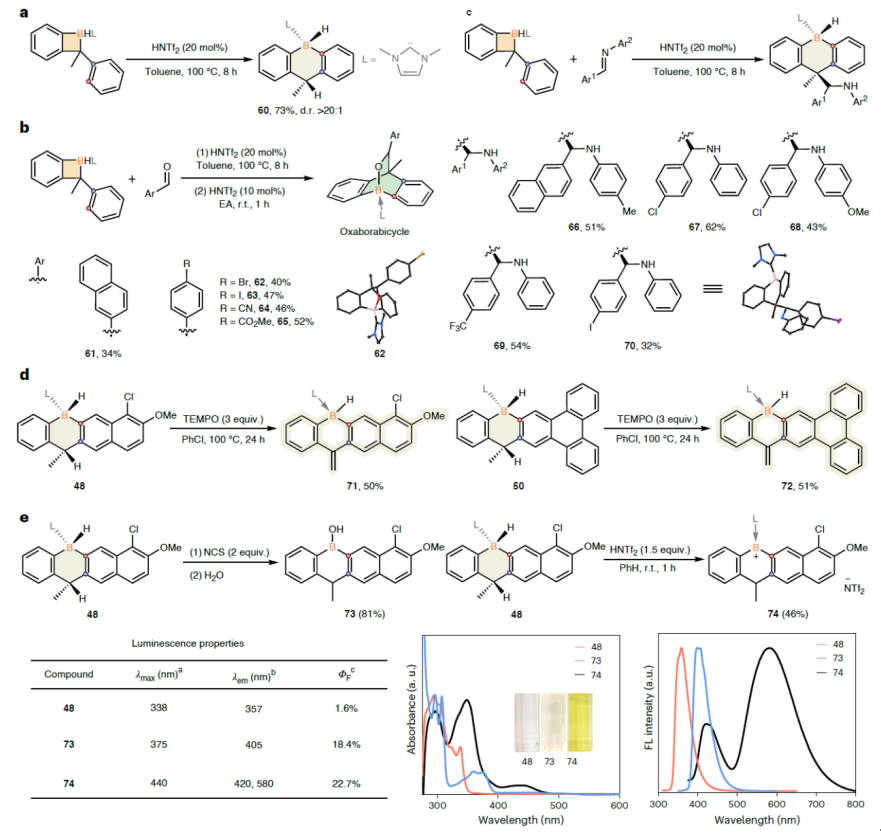

通过系统调控底物芳环的共轭电子体系,该策略可进一步拓展应用于一系列六元硼杂环和三并五硼杂环的高效合成。与四元硼杂环相比,该类底物展现出优异的非对映选择性(dr > 20:1)(图3)。

图3:六元及三并五硼杂环的合成。

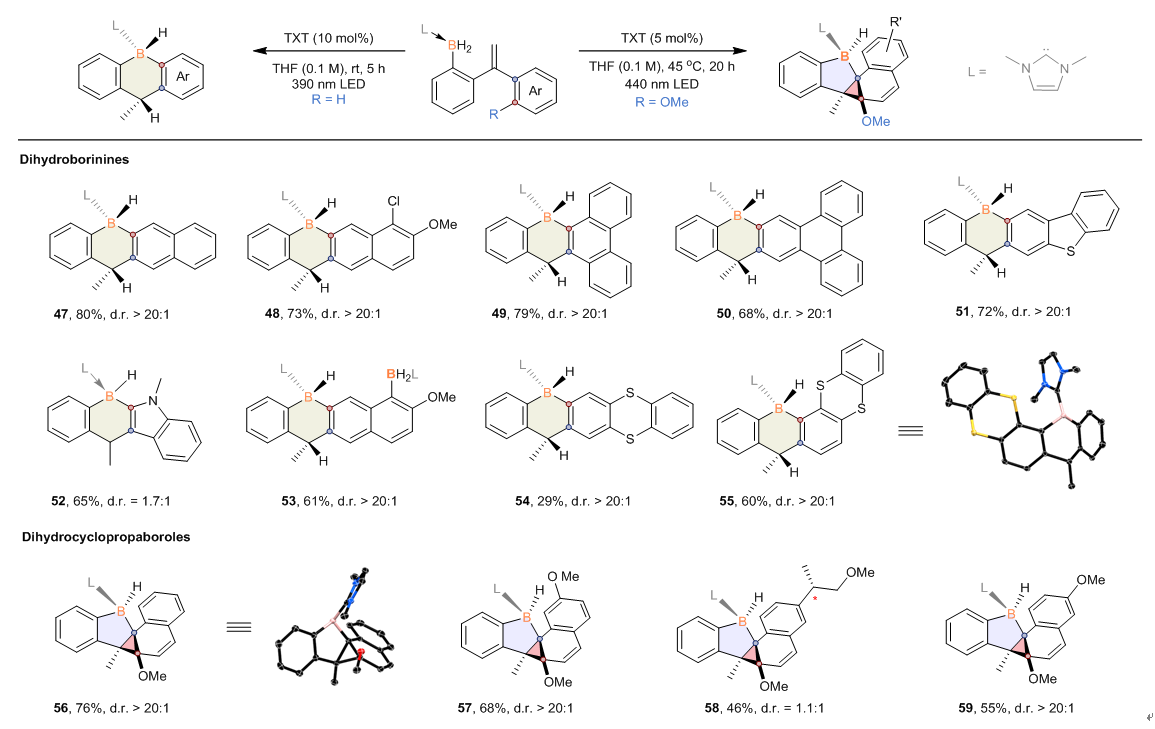

后续研究中,作者成功实现了四元硼杂环的多途径衍生化。例如,在布朗斯特酸催化下,四元硼杂环可以转化为六元硼杂化;与醛和亚胺反应可构建结构多样的新型硼杂环骨架。此外,六元硼杂环在TEMPO氧化条件下可高效实现芳构化转化。衍生化的硼杂环还可以作为潜在的发光材料:由于硼原子Pz轨道的空缺程度不同,从而表现出不同荧光发射波长及量子产率。

图4:硼杂环化合物的衍生化。

此外,作者通过氘代实验证明碳硼双自由基形成过程中经历硼氢向碳转移的过程。通过EPR实验证明体系中有碳硼双自由基的存在,且碳硼双自由基中间体和四元硼杂环产物在光照条件下可实现相互转化。六元和三并五硼杂环的生成过程中都经历四元硼杂环的中间体:当取代基为萘环时,硼自由基首先对萘环进行自由基加成,随后发生1,3-氢迁移,最后芳构化得到六元硼环。当取代基是2-甲氧基萘时,碳硼双自由基可对萘环的烯烃进行分子内加成,得到新颖的并环结构。同时,作者对该机理进行了详细的理论计算,具体内容见原文。

综上所述,该研究成功构建了一个基于碳硼双自由基中间体的通用合成平台,为结构多样的硼杂环化合物提供了高效的合成路径。该工作的主要创新点体现在:(1)首次采用光促进的能量转移策略,在温和条件下实现了高张力四元硼杂环的高效构筑,解决了传统合成方法中反应条件苛刻、产物稳定性差的难题;(2)系统研究了四元硼杂环的转化和反应性;(3)通过精准调控芳环取代基的共轭体系,将碳硼双自由基中间体的应用拓展至六元和三并五硼杂环的合成。该研究不仅为硼张力环合成提供了新策略,其发展的双自由基策略也为其他张力环体系的合成提供了参考。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41557-025-01807-x