|

|

|

|

|

KHxD2-xPO4晶体:迈向惯性约束聚变能的关键 |

|

|

惯性约束聚变(Inertial Confinement Fusion, ICF)作为可控聚变的两大技术路径之一,其重要性体现在能源、科学、国家安全等多个维度。ICF装置采用数百束强激光加热黑体辐射腔靶,形成极热等离子体,对称压缩含有氘和氚燃料的“胶囊”,进而引发内爆,并触发链式反应,实现聚变点火。ICF若实现商业化,可提供近乎无限的清洁能源,燃料来源近乎取之不尽,且无温室气体排放,无长寿命放射性废料,是解决能源危机与气候问题的重要潜在途径。此外,ICF装置亦可模拟恒星内部、行星内核等高温高压极端环境,可推动天体物理学、高能量密度物理等领域的突破。

图1(封面图)艺术效果图:惯性约束装置聚变多路激光驱动靶丸点火示意图

目前,建造高运行通量ICF装置已经成为国际聚变能源研究竞争的热点。世界上已建成的巨型激光聚变装置有美国的国家点火装置(National Ignition Facility,NIF)、法国的兆焦耳装置(Laser Megajoule,LMJ)和中国的神光系列装置等。其中,NIF已于2022年12月14日首次实现了可控聚变点火,通过向靶丸提供2.05MJ的紫外激光能量输出了3.15MJ的聚变能,实现了聚变反应的净能量增益,摘下了人类迈向清洁能源的明珠,并在2025年4月的第8次成功点火试验中创下了超过了4倍能量增益的新纪录,标志着限制聚变点火的桎梏被进一步解除。NIF在ICF领域的突破性进展入选了《Nature》和《Physics World》2023年度十大榜单,被认为是人类迈向聚变能时代的里程碑。

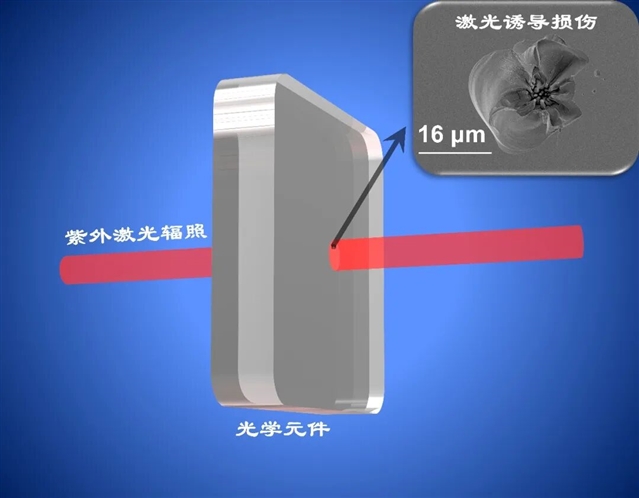

但是,现阶段ICF装置的能量净增益仍是相对于靶丸的输入和输出而言,而整个ICF装置消耗的能源仍远高于其产生的聚变能。例如,美国NIF所消耗的能量是其输出激光能量的100余倍,无法实现其高频率(≥10Hz)重复连续点火,实现真正意义上的“聚变能净增益”任重而道远。为了能够维持稳定可持续的聚变反应,提高ICF装置点火的激光能量迫在眉睫。2024年1月29日,美国NIF副主任D. Fratanduono在其采访中提出通过升级点火能量至3.0MJ,有望将聚变输出增益提升至10,产生30MJ的聚变能。而早在2020年时,NIF就已在《Science》上报道将192路激光全部升级以达到3.0MJ的点火能量提升计划。然而,NIF运行主管V. W. Bruno在2023年11月16日的报道中提到:“目前NIF光路不做任何改进就能够输出更高通量的紫外激光能量,但光学元件会被炸成碎片,其提升的瓶颈难题是如何控制光学元件的激光诱导损伤”。由此可见,惯性约束聚变能是实现清洁能源的关键途径,是现阶段各大国科技竞争的热点。然而,光学元件在高重频、高通量激光辐照下的激光诱导损伤及损伤增长问题严重制约了ICF装置输出能力的进一步提升,寻求新方法解决更高通量下光学元件的激光损伤问题迫在眉睫。

图2:光学元件表面典型的紫外激光诱导损伤扫描电子显微镜形貌

因此,哈尔滨工业大学、中国工程物理研究院等单位合作,近期以“Overview of advanced optical manufacturing techniques applied in regulating laser damage precursors in nonlinear functional KHxD2-xPO4 crystal”为题在Light: Advanced Manufacturing发表综述论文,以ICF装置中功能KHxD2-xPO4晶体光学元件为对象,系统性回顾了近年来研究人员为实现KHxD2-xPO4晶体光学元件高性能超精密制造所做出的努力,并重点讨论和分析了这些制造技术面临的潜在挑战及其解决方案。我们的目标是为KHxD2-xPO4晶体光学元件以其他具有类似材料特性的功能光学器件的高性能超精密制造提供依据和指导,进而为推动ICF装置和清洁能源的发展做出一定的贡献。

一、KHxD2-xPO4晶体在ICF装置中的应用

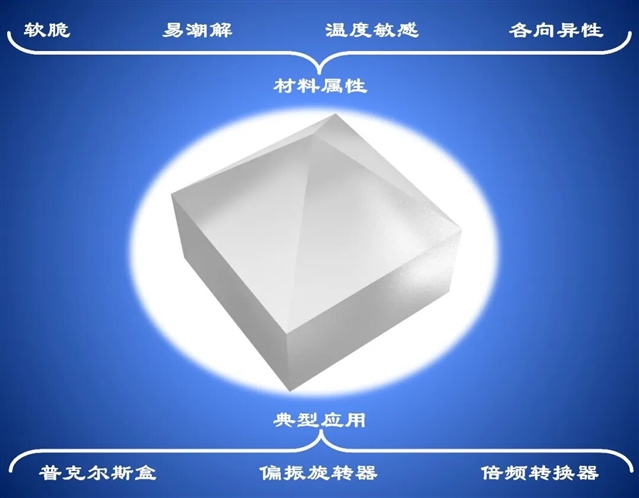

磷酸二氢/氘钾(KHxD2-xPO4)晶体具有优异的非线性光学性能,在较宽的光谱范围内具有较高的透射率。并且可将基频(1064nm)的红外激光转换为2倍频(532nm)的绿色激光和3倍频(355nm)的紫外激光。同时,KHxD2-xPO4晶体是现阶段唯一可以通过溶液生长技术成功制备出ICF装置所需的大尺寸(55cm×55cm×55cm)非线性单晶材料。因此,在ICF装置中,KHxD2-xPO4晶体常被用于制造普克尔斯盒、偏振旋转器和倍频转换器等米级口径的功能光学元件。

图3:KHxD2-xPO4晶体在ICF装置中的典型功能和材料特点

然而,KHxD2-xPO4晶体软脆、易潮解、对温度变化敏感、强各向异性,是典型的难加工光学材料,很难实现此类光学元件的无损超精密加工。同时,大尺寸KHxD2-xPO4单晶的溶液生长过程缓慢,提高了此类大口径光学元件的生产制造成本。此外,为保证KHxD2-xPO4晶体光学元件顺利实现其激光传输和转换等功能,要求其全频段误差均达到纳米级,这进一步加剧了其超精密加工的挑战。目前,单点金刚石飞刀铣削是KHxD2-xPO4晶体光学元件主流的超精密加工技术。然而,这种纯机械接触式的超精密加工方法亦会在KHxD2-xPO4晶体光学元件表面和亚表面引入微裂纹、划痕、凹坑等伴随有激光损伤前驱体的机械损伤,进而降低元件的激光诱导损伤阈值。此外,激光预处理亦能提前引爆光学元件加工表层的薄弱点,形成初始激光损伤点。这些初始损伤点也会含有大量激光敏感型损伤前驱体,必须对其进行适当的修复以抑制其快速增长,进而延长大口径元件的服役寿命。本质上,光学元件制造表面/亚表面损伤前驱体是其在强激光服役条件下发生损伤和急剧扩展的根本原因。因此,迫切需求先进的光学制造技术以抑制KHxD2-xPO4晶体光学元件表面和亚表面潜在的激光损伤前驱体,生产具备高抗激光损伤阈值的高性能光学元件,以保证ICF装置中高功率激光的稳定传输。

此外,为了实现“性能”驱动的超精密制造过程,必须深刻揭示KHxD2-xPO4晶体光学元件表面和亚表面损伤前驱体与入射激光的作用机制,确定对高通量激光“敏感”的损伤前驱体类型。并且,需要开发探索多模态、高置信度的原位表征方法来识别并监测KHxD2-xPO4晶体光学元件制造过程中这些激光“敏感”型损伤前驱体的抑制情况,为高性能制造过程提供实时反馈。同时,现阶段KHxD2-xPO4晶体光学元件激光损伤阈值测试参数(光斑直径、波长、脉宽、元件口径等)不统一,以及元件表面损伤前驱体空间概率分布的随机性也极易造成阈值测试结果的口径效应,并最终导致对大口径KHxD2-xPO4晶体光学元件的实际抗激光损伤性能评估的失效。为了最终实现大口径KHxD2-xPO4晶体光学元件的高性能制造,研究人员必须面对并克服这些与元件性能表征准确性相关的技术挑战。

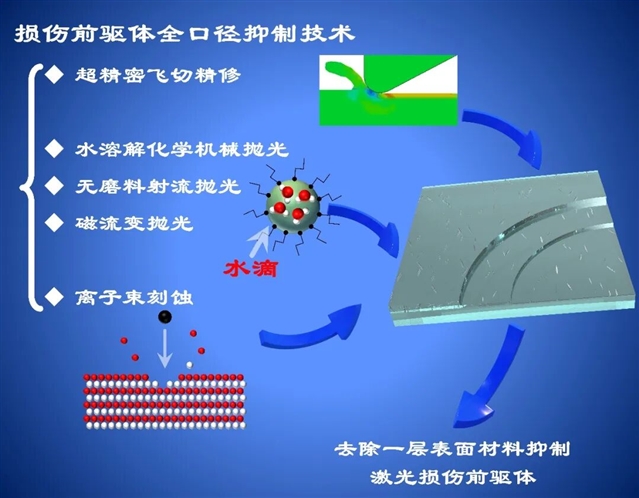

二、损伤前驱体全口径抑制技术

光学元件表面和亚表面损伤是造成激光诱导损伤的根本原因。在KHxD2-xPO4晶体光学元件安装服役之前,人们希望尽可能去除这些表面和亚表面损伤,抑制激光损伤前驱体和入射激光的强相互作用,获得“近乎完美”的无损伤光学元件。KHxD2-xPO4晶体光学元件全口径加工技术通过去除一层表面材料以尽可能一次性去除所有激光损伤前驱体,提高光学元件的抗激光损伤能力。这些全口径加工技术主要包括:超精密飞切、水溶解化学机械抛光、无磨料射流抛光、磁流变抛光和离子束刻蚀等。其中,超精密飞切技术主要通过高速运动的刀具“机械式”去除KHxD2-xPO4晶体光学元件表面损伤层,而其余技术的主要特点是均采用了“较弱”的机械作用。水溶解化学机械抛光、无磨料射流抛光和磁流变抛光技术更是创新性地反向利用了KHxD2-xPO4晶体的易潮解特性,通过改进抛光液组分,在经典加工原理的基础上,实现了元件表面材料的可控水解去除。而离子束刻蚀是一种非接触式干法刻蚀技术,可实现原子尺度的超精密加工。但是离子束刻蚀造成的热效应可能会导致KHxD2-xPO4晶体光学元件的开裂,引起的表面亲水性增强也为光学元件的存储和使用环境带来了新的挑战。现阶段,研究人员已经开始尝试将不同制造技术进行协同优化,以期望突破KHxD2-xPO4晶体光学元件的加工瓶颈。

图4:KHxD2-xPO4晶体光学元件表面损伤前驱体全口径抑制技术

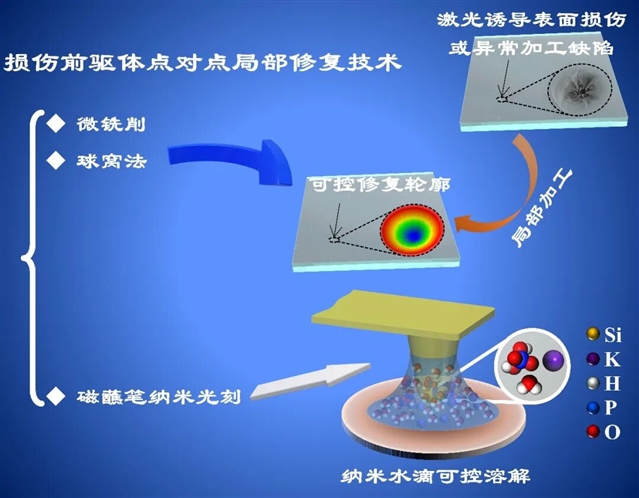

三、点对点的局部修复技术

虽然通过全口径抛光技术对KHxD2-xPO4晶体光学元件进行精加工可以对所有激光损伤前驱体进行批量化去除,但是利用该方法处理在亚表层方向有较深扩展的局部异常加工缺陷或激光诱导表面损伤是极具挑战的,不仅成本高、效率低,而且也可能会引入新的加工损伤。此外,为了尽可能地去除激光诱导表面损伤,一般需要一次性抛光去除数百微米厚度的基体材料,这会严重影响KHxD2-xPO4晶体光学元件的相位匹配功能,降低其倍频效率。因此,全口径抛光的可执行次数有限,采用微铣削、球窝法和蘸笔纳米光刻等先进制造技术对KHxD2-xPO4晶体光学元件表面局部异常加工缺陷或激光诱导表面损伤进行点对点的修复是非常必要的,能够在抑制损伤前驱体的同时保证元件完整功能,使美国NIF在高于其设计激光通量的状态下“跨线稳定运行”。其中,微铣削和球窝法是利用毫米级的可控修复轮廓替代KHxD2-xPO4晶体光学元件表面数十至数百微米尺寸的激光诱导损伤或者异常加工缺陷。虽然修复轮廓具备较高的抗激光损伤性能,但其也会造成明显的激光通量损失和光场调制增强。“全口径抑制”技术中开发的抛光液或许能成为该类技术的下一个突破点。蘸笔纳米光刻是一种创新性利用原子力显微镜针尖冷凝的水滴对KHxD2-xPO4晶体光学元件表面微纳级损伤进行局部溶解与重构的等材修复技术,但是该技术也面临着可修复损伤尺度小、修复效率低等挑战。“热”探针技术或许能成为提升蘸笔纳米光刻修复效率的有效途径。

图5:KHxD2-xPO4晶体光学元件表面损伤前驱体局部调控技术

四、前景与挑战

目前,随着新加工原理的开发,加工工艺的优化,KHxD2-xPO4晶体光学元件内的激光损伤前驱体已经得到显著抑制。然而,实际服役元件的激光诱导损伤阈值仍远低于其材料本征阈值,这意味着KHxD2-xPO4晶体光学元件内部仍存在许多难以识别的小尺度激光损伤前体(例如,纳米级裂纹尖端等几何结构缺陷,原子级氧空位等化学结构缺陷),它们的高效表征、抑制和去除仍是现阶段光学制造技术的挑战。通过尽可能地消除这些潜在的小尺度激光损伤前体,KHxD2-xPO4晶体光学元件的激光诱导损伤阈值仍有很大的改进潜力。总的来说,提高KHxD2-xPO4晶体光学元件的抗激光损伤能力,进而推进惯性约束聚变装置的发展是一个持续的过程,主要体现在以下四个方面:

(1)通过协同优化与复合工艺组合,可有效激发不同光学制造技术的优势互补,在抑制激光损伤前驱体的同时显著提升KHxD2-xPO4晶体光学元件的抗激光损伤阈值。

(2)需要探索多模态、高置信度的原位表征方法来识别和监测KHxD2-xPO4晶体光学元件制造过程中激光损伤前驱体演化规律,为高性能制造提供实时反馈与动态调控策略。

(3)建立KHxD2-xPO4晶体光学元件中激光损伤前驱体特性与其抗激光损伤性能的映射关系,确定高通量激光辐照下的“敏感型”损伤前驱体,为优化元件性能表征体系和高性能制造工艺提供理论和指导。

(4)构建大口径KHxD2-xPO4晶体光学元件表面损伤前驱体空间概率分布模型,耦合全口径损伤性能评估系统,并通过补偿算法消除测试偏差,保障米级口径光学元件的可靠性验证。(来源:先进制造微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.37188/lam.2025.048

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。