|

|

|

|

|

FMD | 精彩荐读:中国缺铁性贫血患者中静脉注射羧基麦芽糖铁与蔗糖铁的随机、对照、开放标签非劣效性试验 |

|

|

论文标题:A randomized, controlled, open label non-inferiority trial of intravenous ferric carboxymaltose versus iron sucrose in patients with iron deficiency anemia in China

期刊: Frontiers of Medicine

作者:Jie Jin, Zhihua Ran, Emanuele Noseda, Bernard Roubert, Matthieu Marty, Anna Mezzacasa, Udo Michael Göring

发表时间:15 Feb 2024

DOI:10.1007/s11684-023-1001-2

微信链接:点击此处阅读微信文章

导 读

瑞士维福(Vifor Pharma)制药公司Anna Mezzacasa联合浙江大学医学院附属第一医院金洁等在Frontiers of Medicine发表研究论文《中国缺铁性贫血患者中静脉注射羧基麦芽糖铁与蔗糖铁的随机、对照、开放标签非劣效性试验》(A randomized, controlled, open label non-inferiority trial of intravenous ferric carboxymaltose versus iron sucrose in patients with iron deficiency anemia in China)。本研究比较了羧基麦芽糖铁(FCM)与蔗糖铁(IS)在我国缺铁性贫血患者中的疗效和安全性,结果显示羧基麦芽糖铁具有非劣效的血红蛋白反应率,且能更快提升血红蛋白水平、改善铁状态,给药次数更少,安全性与蔗糖铁相当。

缺铁性贫血是全球范围内最常见的营养缺乏性疾病之一,尤其在育龄女性和儿童中患病率较高。在我国,缺铁性贫血的患病率根据人群不同介于19.9%至28.9%之间,而单纯缺铁(无贫血)的比例在儿童中为9.1%至44.7%,育龄女性中达34.4%,孕妇中更高至42.6%,已成为不容忽视的公共卫生问题。铁缺乏不仅会导致血红蛋白水平降低,还可能作为独立危险因素增加慢性心力衰竭患者的死亡风险。目前临床治疗以铁剂补充为主,口服铁剂虽为传统选择,但存在胃肠道不良反应大、依从性差以及慢性疾病患者吸收障碍等问题。静脉铁剂因能快速纠正铁缺乏、适用于口服不耐受患者而受到青睐,其中羧基麦芽糖铁作为新型静脉铁剂,具有单次给药剂量高、输注次数少的优势,但其在我国人群中的疗效和安全性尚未得到专门研究验证。

瑞士维福(Vifor Pharma)制药公司Anna Mezzacasa联合浙江大学医学院附属第一医院金洁等进行了一项在我国人群中专门比较羧基麦芽糖铁与传统蔗糖铁治疗缺铁性贫血的多中心、开放标签、随机对照非劣效性试验。研究共纳入371例符合标准的缺铁性贫血患者,通过1:1随机分组接受羧基麦芽糖铁或蔗糖铁治疗,主要评估两种药物在8周内的血红蛋白反应率,同时比较铁代谢指标变化及安全性差异,为我国临床实践提供了高级别的循证依据。

研究采用严格的纳入排除标准筛选受试者,要求年龄≥18岁,女性血红蛋白<11 g/dL、男性<12 g/dL,同时满足小细胞低色素性贫血特征及铁缺乏指标异常。排除标准包括铁代谢障碍、恶性肿瘤、近期输血史、严重肝肾功能异常等情况。羧基麦芽糖铁组根据基线血红蛋白和体重给予500 mg或1000 mg剂量,最多2次输注;蔗糖铁组则依据Ganzoni公式计算铁缺乏量,每次200 mg,每周最多3次,总次数可达11次。研究通过交互式响应系统进行随机化,采用分层区组设计,确保各研究中心的组间平衡。

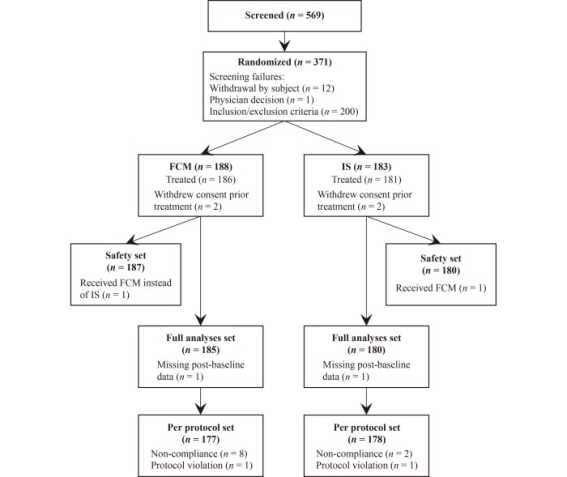

在研究实施过程中,初始筛选的569例受试者中,最终371例符合标准并随机分组(图1)。经过筛选和随机化后,两组分别有187例和180例患者接受治疗,完成率达95.7%,无受试者失访,显示出良好的依从性。基线资料分析显示,两组患者在性别、年龄、体重、基础血红蛋白水平、铁代谢指标及贫血病因分布上均无显著差异,其中女性占比93.2%,平均年龄39.4岁,月经过多是最常见的病因,确保了研究结果的可比性。

图1 受试者分布及排除原因

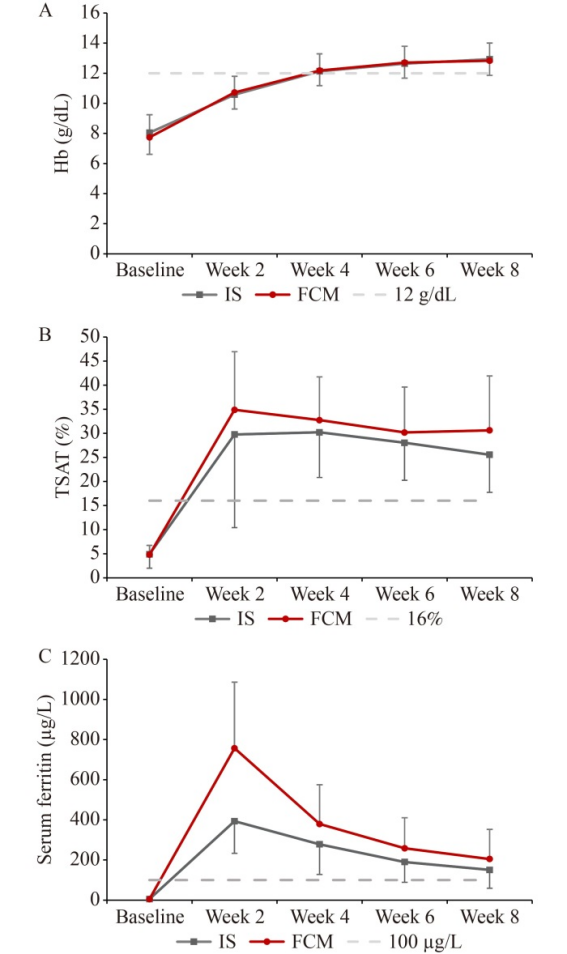

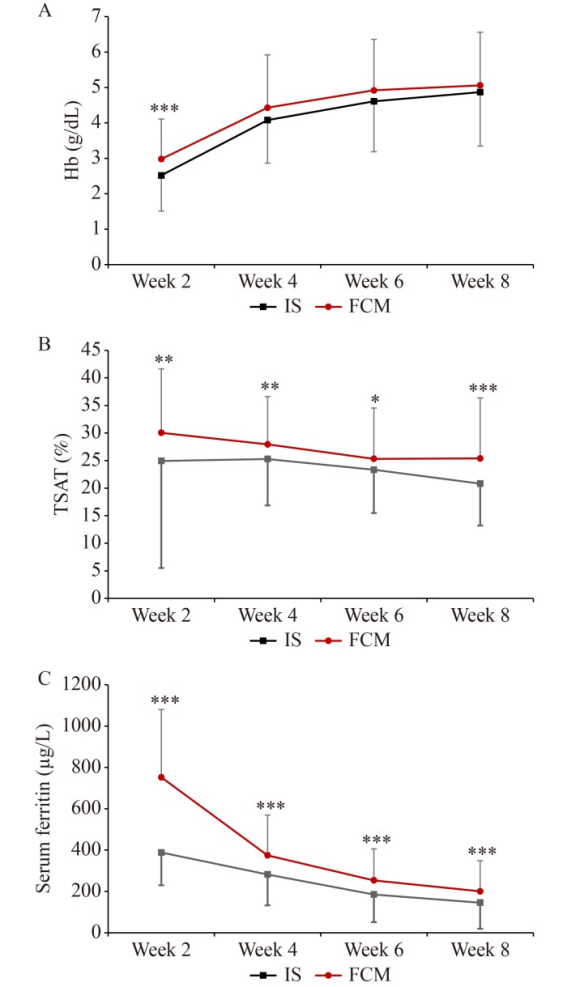

结果显示,羧基麦芽糖铁组和蔗糖铁组的血红蛋白反应率分别为99.4%和98.3%,组间差异为1.12%,其95%置信区间下限高于预设的-15%非劣效界值,证实羧基麦芽糖铁的疗效不劣于蔗糖铁。更值得注意的是,在治疗第2周的早期反应率上,羧基麦芽糖铁组显著高于蔗糖铁组,显示出更快的临床起效速度。血红蛋白水平在两组中均持续上升,至第8周时羧基麦芽糖铁组达到12.83±1.17g/dL,蔗糖铁组为12.93±1.07g/dL(图2)。转铁蛋白饱和度在第2周即显著升高,并维持在25%-35%范围内直至第8周;血清铁蛋白水平在第2周快速上升,随后逐渐下降。重复测量分析显示,羧基麦芽糖铁组患者在第2周时血红蛋白水平较基线的升高幅度显著高于蔗糖铁组,转铁蛋白饱和度较基线的变化在各随访时间点均显著大于蔗糖铁组,血清铁蛋白的基线变化值在所有时间点也均显著高于蔗糖铁组(图3)。

图2 羧基麦芽糖铁(FCM)组与蔗糖铁(IS)组受试者的血红蛋白(Hb)、血清铁蛋白及转铁蛋白饱和度(TSAT)水平的均值(标准差)

图3 血红蛋白(Hb)、血清铁蛋白及转铁蛋白饱和度(TSAT)较基线的平均(标准差)增加值

安全性方面,两组总体不良事件发生率相近(66.3% vs 56.1%),但羧基麦芽糖铁组的治疗相关不良事件更多(45.5% vs 33.3%),主要表现为短暂性低磷血症和发热,这些均与羧基麦芽糖铁已知的安全性特征一致,且未导致严重临床后果。大多数不良事件为轻至中度,所有事件均在研究结束前缓解,两组均未发生治疗相关死亡。

本研究在我国人群中证实了羧基麦芽糖铁治疗缺铁性贫血的有效性和安全性,其临床意义体现在多个方面。首先,研究结果为我国缺铁性贫血患者提供了新的治疗选择,特别是对于需要快速纠正贫血的患者,羧基麦芽糖铁的早期血红蛋白反应优势可能改善临床结局。其次,羧基麦芽糖铁仅需1-2次输注即可完成治疗,相比蔗糖铁需6次以上输注,显著减少了医疗接触次数,这不仅能提高患者依从性,还可能降低医疗成本和感染风险。此外,研究详细记录了铁代谢指标的动态变化,为理解两种药物的作用机制差异提供了依据,转铁蛋白饱和度和血清铁蛋白的快速升高表明羧基麦芽糖铁可能具有更高的生物利用度。这些发现支持羧基麦芽糖铁作为我国缺铁性贫血患者,尤其是口服铁剂无效或不耐受者的优选静脉铁剂,为优化临床治疗策略提供了重要参考。

原文信息

标题

A randomized, controlled, open label non-inferiority trial of intravenous ferric carboxymaltose versus iron sucrose in patients with iron deficiency anemia in China

作者

Jie Jin1, Zhihua Ran2, Emanuele Noseda3, Bernard Roubert3, Matthieu Marty3, Anna Mezzacasa3, Udo Michael Göring3

机构

1. The First Affiliated Hospital, Zhejiang University College of Medicine, Hangzhou 310058, China

2. Renji Hospital Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China

3. Vifor Pharma, Glattbrugg, 8152, Switzerland

通讯作者

Anna Mezzacasa

引用这篇文章

Jie Jin, Zhihua Ran, Emanuele Noseda, Bernard Roubert, Matthieu Marty, Anna Mezzacasa, Udo Michael Göring. A randomized, controlled, open label non-inferiority trial of intravenous ferric carboxymaltose versus iron sucrose in patients with iron deficiency anemia in China. Front. Med., 2024, 18(1): 98–108

https://doi.org/10.1007/s11684-023-1001-2

https://journal.hep.com.cn/fmd/EN/10.1007/s11684-023-1001-2

https://link.springer.com/article/10.1007/s11684-023-1001-2

感谢作者对Frontiers of Medicine的信任和支持。

期刊简介

Frontiers of Medicine是中国工程院院刊,由教育部主管,高等教育出版社、中国工程院与上海交通大学医学院附属瑞金医院共同主办。期刊聚焦医学前沿领域的学术进展,关注国际研究热点与中国优秀研究成果,主编为陈赛娟院士、张伯礼院士和王小凡院士。主要报道领域涵盖临床医学、基础医学、转化医学、流行病学、公共卫生、中医药学和人工智能医学等,刊载文章类型包括Research Article、Review、Perspective、Editorial、Case Report、Comment、Letter等。

期刊已被SCI、PubMed、Scopus、中国科技核心期刊、中国科学引文数据库(CSCD)核心库、第三批临床医学领域高质量科技期刊分级目录T1级、化学文摘数据库(CAS)等权威数据库收录,在2025中国科学院文献情报中心期刊分区表医学大类中位列二区。

在线浏览

https://journal.hep.com.cn/fmd

https://link.springer.com/journal/11684

投稿

https://mc.manuscriptcentral.com/fmd

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。