|

|

|

|

|

最新研究提出煤-水-热共采模式 助力西部矿区绿色转型 Engineering |

|

|

论文标题:Ecological-Based Mining: A Coal–Water–Thermal Collaborative Paradigm in Ecologically Fragile Areas in Western China

期刊:Engineering

DOI:https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.01.019

微信链接:点击此处阅读微信文章

中国西部生态脆弱区贡献了全国七成以上煤炭产量,却面临“富煤少水”的尖锐矛盾:每采1吨煤平均破坏2吨地下水,2018年全国矿井水达68.8亿立方米,但平均利用率仅35%。国家“双碳”目标下,围绕水资源保护与利用为核心进行绿色开采、清洁生产是西部煤炭产业优化的必要途径。中国矿业大学(北京)刘晓秀、曾一凡、武强等团队在中国工程院院刊《Engineering》发表了题为“Ecological-Based Mining: A Coal–Water–Thermal Collaborative Paradigm in Ecologically Fragile Areas in Western China”的研究论文,提出覆盖开采全过程的“煤-水-热”协同共采模式,通过源头控水、过程提热、末端深储,把传统水害转化为矿区低碳能源。

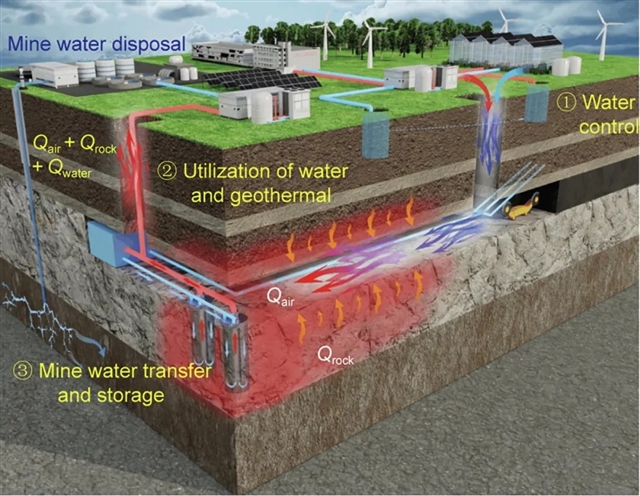

全时域“煤-水-热”协同共采模式的本质在于充分发挥煤炭及其伴生水热的各自优势,以煤矿开采全生命周期各时间节点矿井水管控、处理和利用系统为基础,结合水害防治技术及节能技术,以伴生热能作为矿区供能热源,深化煤炭与伴生资源之间的内在关联,引入耗能碳排放约束,使煤矿具备持续承载能源供给的能力。

图1 “煤-水-热”协同开采模式示意。Q air:巷道热风热能;Q rock:巷道围岩热能;Q water:矿井水热能。

如图所示,“煤-水-热”协同共采模式将由源头减排、过程利用和末端封存三个主要模块构成井上井下多维立体体系,时间尺度上覆盖矿井水探、疏、治、用和排,先后经历动力突水防控、水热提质处理及尾水回灌阶段。在突水防控时期侧重于矿井水减排,表现为防治为主、降碳为辅,通过减少与排水相关的钻井材料和电力消耗来间接减少碳排放,其他阶段更注重矿井水资源被用于替代能源后的降碳能效。同样,矿井水回注储存技术将最大限度减少矿井水深度处理所消耗的电力以减少间接碳排放。该模式的全空域表现在两方面:①形成井上井下立体控水体系,井上完成地面区域抽水疏降和注浆帷幕构建,配合开展井下重点区域钻孔超前疏降;②井下深井回注封存扩展为单井同层定向分支回注、同井多层回注和多井联合回注,形成立体回灌结构。最终构建矿区水害防控、热能高效利用、水资源消纳保护一体化的绿色开发模式。

研究团队以榆神府矿区存在“天窗型”突水的煤矿为例,提出并实施基于多目标约束的矿井水超前疏放被动防控技术后,解放了原有一半钻孔数量,单位时间平均总疏降水量减少42.60%,平均涌水量减少10.35%,涌水量稳定,表明该方法对于保证安全开采是有效的。

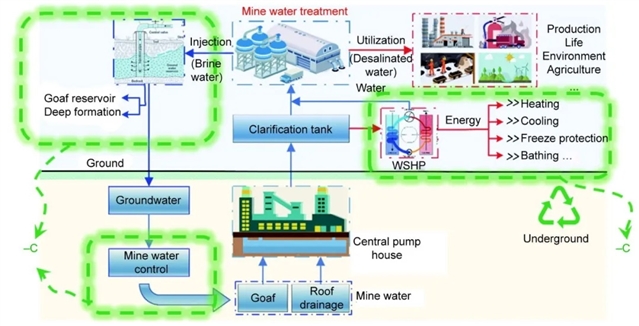

研究团队基于遗传算法建立了低碳模式下矿井水管理模型,分析了矿井水利用和处置的碳减排效果。小纪汗矿利用丰富的水热、风热资源,较现有燃煤锅炉减少标准煤消耗8419吨,矿区供热碳排放下降24.2%,对应减少48965.4吨二氧化碳。研究模拟评价了长期储水地质环境安全,以单井每小时100立方米长期注水不会造成地层破裂和回注水泄露,刘家沟组每年可有效封存处理78.7万吨矿井水。

图2 “煤-水-热”共采生命周期内潜在碳减排。

该研究围绕“煤-水-热”多资源共采提出了矿井水减量降碳模式,基于矿井安全与生态水资源保护、低碳化等多目标约束,形成主/被动矿井水防控、矿区多能互补供热和超深异位储存技术体系,完成矿井水的源头控制减量、中端热能提质利用、末端回灌深储处置,最终实现煤炭低碳生产、热能高效利用、水资源保护利用消纳一体化的绿色开发。

在未来的研究中,矿区之间矿井水的协同配置与利用理念将得到进一步发展;基于现有矿井水减量降碳概念,将考虑以地面风、光、热能辅助矿井水多模式梯级协同利用技术的研发。另外包括建立该模式下碳排放强度核算理论体系以定量预测“煤-水-热”共采模式下的碳排放,以及基于情景分析研判长时间周期减碳演变和潜力。

论文信息:

Xiaoxiu Liu, Yifan Zeng, Qiang Wu, Shihao Meng, Jiyue Liang, Zhuping Hou. Ecological-Based Mining: A Coal-Water-Thermal Collaborative Paradigm in Ecologically Fragile Areas in Western China. Engineering, 2024, 38(7): 209–222

开放获取:

https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.01.019

更多内容

天津大学团队新方法,让能源系统调度更稳定!更精准!

燃煤电厂与压缩空气储能三联产系统研究取得进展

大规模气流床煤气化储能的应用展望

Engineering 2025年5月刊目录 | 碳捕集、利用与封存专题

Engineering征稿启事:人工智能赋能工程科技

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。