近日,西安交通大学科研团队在聚合物基电介质储能领域取得系列进展,研究成果分别发表在《材料化学学报A》《先进功能材料》《微尺度》以及《微尺度:结构》上。

聚合物电介质因其高耐压、低介电损耗和优异的运行稳定性,已被广泛应用于静电电容器。然而,与介电陶瓷相比,大多数商用聚合物只能在相对较低的温度(≤105℃)下保持有效工作。当温度升高时,其绝缘性能和储能性能显著退化。在高温环境下,聚合物内部的电荷注入、激发及传输过程会导致漏电流呈指数增长,进而引起能量密度下降和充放电效率降低。这些缺陷严重限制了聚合物电介质在高温高功率电气应用中的进一步发展。

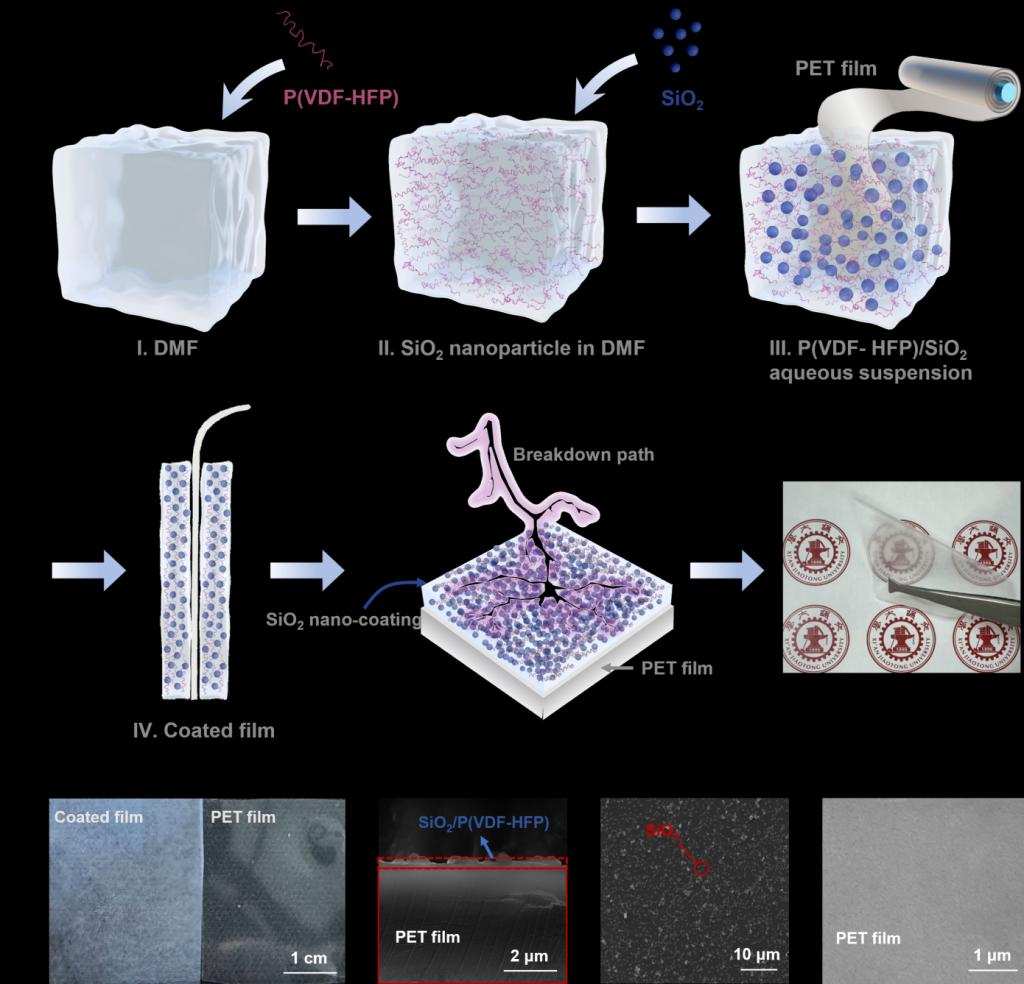

提升电极/电介质界面肖特基势垒以实现优异储能性能。西安交通大学供图

提升电极/电介质界面肖特基势垒以实现优异储能性能。西安交通大学供图

?

在高温和高电场下,聚合物电介质的传导损耗通常由电极限制和体相限制的传导过程决定,分别表现为肖特基发射和跳跃传导机制。肖特基发射发生在金属电极与电介质表面之间的界面处,来自电极的电荷通过“热激发”获得足够的能量,克服界面势垒注入到聚合物电介质中。跳跃传导通常发生在聚合物电介质的体相内,随着温度和电场的增加,电荷载流子可以获得更多的能量来跳过聚合物中长程无序结构在短程有序域之间建立的势垒,从而导致传导电流急剧增加。

针对电极限制传导,西安交通大学教授周迪团队提出一种简便的自组装无机纳米层涂覆方法,在商用PET薄膜表面沉积含SiO2薄层,并利用P(VDF-HFP)作为分散介质和粘结层以增强界面结合。实验结果表明,涂层的引入有效提高了聚合物表面肖特基势垒,抑制载流子注入,从而显著提升介电聚合物在高温下的储能性能。

针对体相限制传导,团队创新性地将P型半导体分子并五苯(PT)引入到聚醚酰亚胺(PEI)基体中。PT的引入能够在PT与PEI分子链的异质结界面形成“电子–空穴对”,从而有效抑制聚合物基体中的载流子迁移。

该测试结果充分验证了“电子-空穴对”策略在提高聚合物电介质高温储能方面的显著效果。与此同时,团队基于跨尺度协同调控策略,将介观尺度的自由体积与分子尺度的电荷陷阱相结合,有效解决了热-电耦合应力下自由体积塌陷和空间电荷积累的问题。

相关论文信息:https://doi.org/10.1039/d5ta03960f

https://doi.org/10.1002/adfm.202516202

https://doi.org/10.1002/smll.202507631

http://doi.org/10.1002/sstr.202500460

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。