20世纪90年代,唐克丽任黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室首任主任时留影。

20世纪90年代,唐克丽任黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室首任主任时留影。

?

2005年,唐克丽获“何梁何利基金科学与技术进步奖”。

2005年,唐克丽获“何梁何利基金科学与技术进步奖”。

?

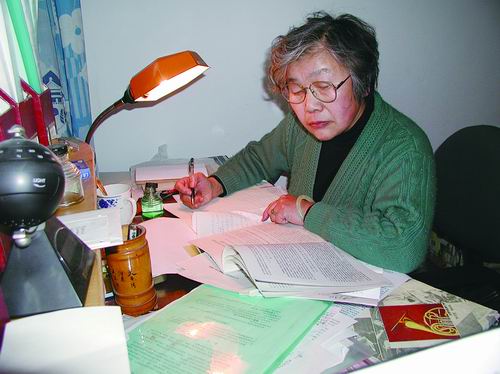

唐克丽工作照。

唐克丽工作照。

?

唐克丽(1932—)

上海人,1954年毕业于山东农学院(今山东农业大学)土壤化学专业,1962年于苏联科学院道库恰耶夫土壤研究所获副博士学位。历任中国科学院水利部水土保持研究所研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员,曾任黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室首任主任。代表性论著有《中国水土保持》等,获“何梁何利基金科学与技术进步奖”等重大奖项。

出生于江南水乡,却钟情于黄土、黄河和黄土高原,水土保持学家、中国科学院水利部水土保持研究所(以下简称水土保持所)研究员唐克丽,人如其名,脚踏黄土,笃定前行,克服各种困难,成为了中国水土保持科学领域一道亮丽的风景。

诚如中国科学院院士刘东生所言,20世纪50年代以来,唐克丽从一个“小姑娘”的时代,就开始了水土保持这一艰苦的工作。无论在土壤学、水土保持学,还是在第四纪地质环境等方面,都作出了巨大的贡献。

70多年来,唐克丽立足黄土地,克尽厥职,献身于水土保持科学事业,把文章写在了祖国大地上,以实际行动践行了中国科学家精神。

启蒙向学不断进步

唐克丽1932年8月出生于上海市南市区(今属黄浦区),籍贯是江苏省武进县(今常州市武进区)。唐克丽的童年正值抗日战争、上海沦陷时期,目睹日本侵略者的残暴,她的内心激起了朴素的爱国情怀。

唐克丽家境贫寒,她1938年进入“晏海小学”读书。该学校面向中下层普通民众,设施简陋,俗称“弄堂小学”。1944年,唐克丽进入公立的市北公学(今上海市市北中学)中学部读初中,1947年进入大同大学附中(今上海市大同中学)读高中。大同大学附中既重视中国传统文化,又重视英文教学开拓国际视野。据唐克丽回忆,当年他们使用英文教材学习,她十分努力,为后来的科研工作打下了良好的基础。

1948年,上海解放前夕,正值高二的唐克丽,加入了大同大学附中的护校组织——先锋社(实为地下党领导的中国共产党外围组织),后转为共青团团员,成为一名思想进步的青年学生。

心向黄土投身科学

1950年夏,唐克丽参加高考。当时新中国社会主义建设热火朝天,全国上下掀起了学习苏联的热潮。苏联的集体农庄在国内的宣传很多,“农学热”风靡神州大地。唐克丽毅然选择了省立山东农学院土壤化学系(今山东农业大学资源与环境学院),由此逐渐走上了水土保持学术之路。

1954年夏,唐克丽从山东农学院毕业。因其成绩优秀,被中国科学院选中,拟分配至中国科学院南京土壤研究所工作。与此同时,1954年6月,时任中国科学院副院长竺可桢考察黄河中游水土流失情况,提议筹备建立中国科学院西北农业生物研究所(水土保持所前身)。唐克丽被推荐至筹备中的中国科学院西北农业生物研究所任研究实习员。研究所所在地陕西杨陵,当时条件十分艰苦,但唐克丽义无反顾,从此开启了数十年的水土保持科研工作生涯。

唐克丽后来回忆说:“我们这些年轻人很有热情的!我们当时这一批人来到西北地区,就好像当年热血青年奔向延安这个革命圣地一样。尽管条件很艰苦,但是一想到延安的革命青年,心情就像是延安革命胜利似的激动。”

唐克丽甫一到所,即多次参加中国科学院等上级部门组织的黄土高原科学考察,为科学研究积累了大量的第一手知识。唐克丽患有先天性心脏病,长途跋涉后会出现嘴唇发绀、气短等症状,到了海拔较高的地区甚至会因缺氧出现短暂昏迷,但她仍坚持科考,表现出了坚韧不拔的顽强意志。

留苏归来蔚为国用

新中国成立初期,中国政府向苏联大规模派遣留学生。唐克丽科研能力强、外语水平高,又有一定的工作经验,顺利入选了1958年度中国科学院公派留苏学生,进入著名的苏联科学院道库恰耶夫土壤研究所学习水土保持。1962年,唐克丽完成了《生草灰化土与黑钙土的抗侵蚀性能》的学位论文,顺利获得副博士学位,学成回国,到水土保持所工作,担任助理研究员,在新的起点继续研究工作。

唐克丽始终奋战在水土保持科研一线,1980年晋升副研究员,1985年晋升研究员。1980年,唐克丽奉命组建我国第一个土壤侵蚀研究室。1988年,唐克丽主持推动建设子午岭土壤侵蚀与生态环境观测站。1989年,黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室正式立项建设,唐克丽任实验室主任。1999年,唐克丽退休,但她并未停下手中的研究,开启了《中国水土保持》的撰写工作。

著述等身硕果累累

唐克丽著述等身,理实交融,屡获殊荣。

1986年2月13日,《人民日报》以《为什么黄河泥沙不见减少》为题报道了唐克丽关于黄河泥沙的最新研究成果。1988年3月7日,《人民日报》报道唐克丽事迹:“深入黄土高原进行野外考察30多年,在探索土壤侵蚀规律、防治水土流失方面提出一系列新见解,并先后发表论文40多篇,受到国内外专家学者的普遍重视。”

21世纪初,唐克丽提出的“水蚀风蚀交错带”概念被纳入《全国水土保持规划(2015—2030年)》。她先后获得中国科学院、水利部、国家计委、陕西省和中国科协多项奖励,获得国际欧亚科学院院士和世界水土保持协会杰出研究者奖等国际荣誉称号。

2005年,唐克丽获得“何梁何利基金科学与技术进步奖”,此前,唐克丽的配偶李玉山也于2001年获得该奖项。唐克丽夫妇相继获得该奖项后,决定捐出16万元奖励金,设立“李唐奖学金”,奖励西北农林科技大学资源环境学院家境贫寒的优秀本科生。谈及捐资助学的初衷,唐克丽说:“我们只是想尽自己微薄的力量,帮助家境贫困的优秀学生完成学业。通过这些奖学金帮助更多贫困学生实现他们的梦想,为国家造就一批优秀人才。”

唐克丽为了理想,扎根大西北,献身于水土保持科学研究;她知难而进,锲而不舍,把论文写在祖国的大地上;她矢志不渝,泽被后学。这种科学家精神,激励着一代又一代的有志青年。

《中国科学报》(2025-09-19第4版印刻)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。