文|《中国科学报》 见习记者 江庆龄 记者 孙滔

做出了一项重要成果,却十多年无人问津,会是怎样的心态?上海交通大学自然科学研究院院长、数学科学学院讲席教授金石的态度是——坦然面对。

1999年,在美国佐治亚理工学院工作期间,金石在《科学计算期刊》(Journal of Scientific Computing)发表论文,首次提出“渐近保持格式”的科学术语及时间空间双依赖问题的计算框架。那是多尺度计算的一个重要方法,可以建造起一座跨越多尺度计算的桥梁。但直到2010年前后,这种计算方法才开始被学界接受。

近年来,渐近保持格式更是被广泛应用于航空航天、等离子体、量子力学和分子动力学计算、人工智能(AI)辅助药物和新材料设计等领域。也因此,数值分析与科学计算领域的顶级综述期刊《数值杂志》(Acta Numerica)特别邀请金石撰写综述论文,总结渐近保持格式在二十余年间的发展和应用领域。这是金石在该刊发表的第二篇论文。在近日举行的2025国际基础科学大会上,金石因这篇写于2022年的论文获“前沿科学奖”。

该奖项旨在表彰过去十年国际上在基础科学领域发表的杰出和有重要学术价值的论文。本届共评选出118篇基础科学领域的杰出论文,覆盖数学、物理、信息科学和工程三大领域,其中科学计算方向全球共有4篇论文获奖。

回顾这段历程,金石感慨:“如果这个问题很重要,即便短期内不被关注,未来也会受重视。”

金石

金石

?

一座桥梁

1900年,著名数学家希尔伯特在国际数学家大会上提出了第6问题——使用数学上公理化的概念将物理学“公理化”,实现从微观尺度到宏观尺度的物理方程转换的数学严格论证。

学术界将物理世界分为量子、微观、介观和宏观四个尺度,对应的基本方程分别为量子力学中的薛定谔方程、经典力学的牛顿方程、统计力学的玻尔兹曼方程和流体力学的欧拉与Navier-Stokes方程。在很长的时间里,科学家都“各自为政”,在单一尺度范围内进行计算、分析,寻觅新问题。

20世纪90年代初,金石在他的博士生导师David Levermore的建议下,开始探索一种方法,帮助科学家和工程师跨越玻尔兹曼到流体方程的计算鸿沟,实现在计算多尺度问题时“无缝切换”。

“真实的物理世界并非同一颗粒度或不同颗粒度的积木,而是多尺度混合的。”金石解释道,以高速公路为例,某些路段车辆稀少,而另一些路段则拥堵不堪,若要全面研究和计算整条高速公路的车流动态,就必须同时考虑微观的粒子系统模型和宏观的连续介质方程,但这两者的耦合计算极为复杂,给解决实际问题带来了不小的挑战。

当时,学术界对此问题的计算方法大部分仍集中在单一尺度,很少用到跨尺度计算的方法。但在工业界,一些工程师在实际工作中遇到了这个问题,并有了初步的解决思路,将其用于与时间无关的多尺度线性输运方程求解。Levermore和这些工程师有很多合作,他意识到这是一个重要问题。

“我的导师非常聪明,从理论到计算物理都懂。我的很多学术思想都受到了他的启发。”金石告诉《中国科学报》。

说干就干!金石敏锐地察觉到,时间相关的动态难题是攻克多尺度问题的关键所在。他很快找到了一种巧妙的方法。通过数学方法,将以玻尔兹曼方程为代表的动理学(Kinetic)方程和以流体力学为代表的连续介质方程在时空离散空间连接起来——渐近保持格式的概念由此出现。该方法可适用于小尺度和大尺度同时存在的多尺度问题,并在计算参数远远大于物理小尺度的情形下,仍能获得正确的宏观物理解。

后来,金石和同行又将此计算框架用于解决量子动力学和分子动力学等其他基本的跨尺度物理问题,这对应于希尔伯特第6问题在数值离散空间的实现。

目前,该方法在许多领域有广泛应用,例如航天飞行器返回地面的气动力学模拟、聚变问题的等离子体模拟、AI辅助药物设计以及新材料设计等。可以说,渐近保持格式就是一座跨尺度桥梁,能够以一种非常简单、自然和无缝的方式,实现两种尺度在计算机模拟中的过渡。

在金石看来,数学是一个重要的研究工具,可以应用到几乎所有领域。他本人也逐渐成为连接基础研究和应用的“桥梁”。

他将数学方法和应用形容为“锤子”和“钉子”。尽管一个锤子可以敲打不同的钉子,但近年来,金石却开始转换思路——通过上海国家应用数学中心、上海交通大学重庆人工智能研究院等平台,加强与企业的交流合作,先找到“钉子”,再去锻造最合适的“锤子”。

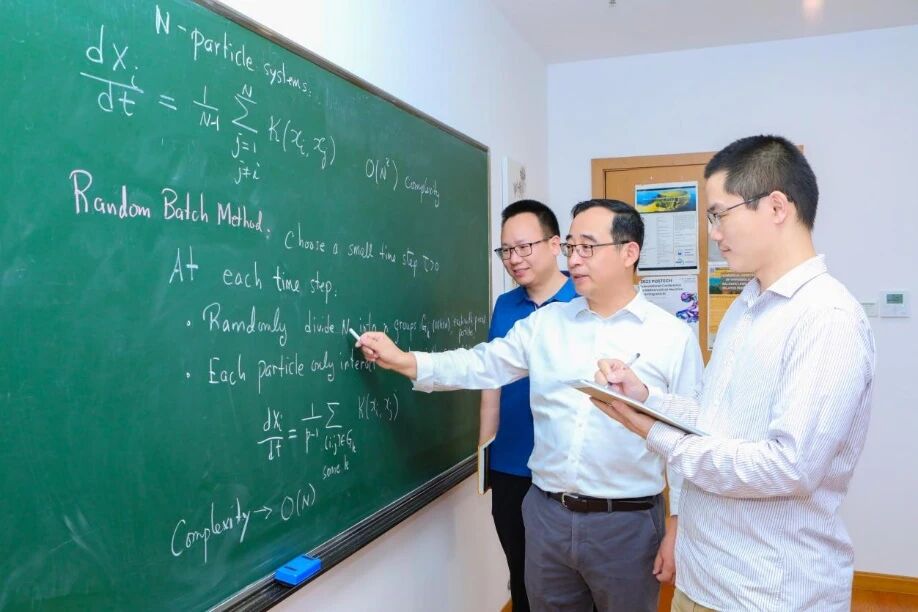

金石(中)指导学生

金石(中)指导学生

?

目前,金石和上海交通大学教授徐振礼带领团队完成的高性能分子动力学模拟器“微著·NanoTitan”项目,已获得中国工业与应用数学学会应用数学落地成果认证。通过集成他们在分子动力学快速算法上的突破——“随机分批方法RBMD”与国产异构芯片“微著·NanoTitan”,有效提升了大规模粒子模拟中的软硬件协同加速能力,在GPU单卡上实现了千万全原子体系模拟,可应用于锂电材料等前沿研究。

此外,金石和上海交通大学自然科学研究院的年轻同行Nana Liu及博士后余悦,提出偏微分方程量子计算的“薛定谔化”算法,能够在高一维空间将所有的线性偏微分方程均转变为薛定谔类型的方程,从而适用于量子计算,扩展了量子计算可以求解科学与工程问题的计算边界。该工作也被国家自然科学基金委“2024年度报告”选为年度唯一数学巡礼成果。

“企业中的工程师可能未必会意识到某个问题是数学问题,而数学家则不清楚研究潜在的应用场景,只有通过沟通交流,才能真正解决他们的痛点问题。”金石也在积极与物理学家、化学家以及航空航天、材料科学等领域的专家携手合作,共同探索跨学科的新思路,以期实现更广泛的创新突破。

十年等待

2022年,金石受邀为Acta Numerica撰写综述,系统总结渐近保持格式在过去二十多年的发展和应用。

创刊于1992年的Acta Numerica每年只出版一期,每期发表6~8篇文章。期刊编委会成员均为科学计算与计算数学领域的顶尖学者。他们每年举行一次会议,评估近年来的重要研究成果与方向,并据此决定邀请哪些作者撰稿。

“相当于一篇命题作文。”金石说道,“收到邀约,说明这个领域很重要,同时受邀的学者具有代表性。”

但这样一个“热门”方向,在最初问世的十年间却并未引发广泛关注,金石1999年的这篇论文引用数很是“惨淡”。

直到2010年前后,法国著名应用数学家Pierre Degond开始把渐近保持格式用到国际热核聚变实验堆(ITER)计划的等离子体模拟中,它的价值才逐渐体现出来。1999年的这篇论文引用数由此大幅提升,至今依然在增长。

说起前十年的沉寂期,金石之所以能坦然面对,有两个方面原因:

一方面,Levermore在课题开展期间就作过判断,随着计算机性能的持续提升,多尺度计算预计在十年后迎来爆发式增长,实现从“冷门”到“热门”的转变。这也和金石的科研理念不谋而合。“我自己多年的研究基本是兴趣驱动,不喜欢凑热闹,更希望能够通过我的工作让某个领域变‘热’。”

另一方面,金石在博士后期间就因与美国纽约大学库朗研究所教授辛周平有关双曲型方程设计的“松弛模型和松弛格式”工作受到广泛关注,他还同步在开展其他课题。近年来,金石的研究领域更是涵盖了计算流体力学、动理学方程、机器学习和量子计算等多个方向。“东方不亮西方亮。”金石解释了自己当时为何不焦虑。

金石

金石

?

“在科学史上,类似的例子有很多。如获2023年诺奖的mRNA疫苗研究曾在上世纪90年代遇冷,又如AI在上世纪70年代经历过寒冬。”金石强调,只要一个问题是重要的,便值得去探索,即便当下无人关注,迟早也会被认可。

他说,与之相对应的,是需要建立多元的评价体系。既要鼓励“把论文写在祖国大地上”、以应用为导向的探索,也要为甘坐冷板凳、致力于解决世界最前沿科学问题或者兴趣驱动的科学家创造发展空间和时间。

“给予科研人员稳定的职位和长期的支持非常重要,这样他们才能静下心来思考一些重大的问题。”金石表示,“虽然未必每个人都能做出大结果,但只要其中冒出几个人,科学就会发展得很快。”

百花齐放

上海交通大学自然科学研究院自成立以来一直在进行上述评价机制的探索。

2010年,为打造一个高端的理科研究和交叉研究的学术平台,上海交通大学自然科学研究院正式成立,由金石和时任纽约大学教授蔡申瓯共同担任院长。

这是一个交叉性极强的研究院,汇聚了应用数学、统计学、物理学、生物学、计算机科学等不同学科领域的科研人员,并取得了一批国内外学术界广泛认可的成果。

在分享管理经验时,金石特别强调了“放手”的理念。“有些我认为比较重要的科学问题,也会和研究院的科研人员交流,但他们可以选择不听,自己决定做什么课题。”

相比于“数论文”或者“看帽子”,金石更看着的是同行评议。若想加入自然科学研究院,科研人员需要带着领域内专家的推荐信作为“敲门砖”,再由研究院的负责老师根据这些推荐信判断他们的发展潜力。

加入研究院后,则由科研人员自行安排研究课题,不设论文数量和基金数目等KPI;但在3年后有一个内部评估,如果通过考核,就继续留任。

“如果没有已发表的论文,我会找懂行的专家看他们未发表的工作,并根据国际同行的评估作是否聘任的决定。”金石强调,研究是不是高水准需要同行去评价。有些工作之所以没有发表,可能是因为“非主流”而不被认可。

而在日益“内卷”的当下,金石表示十分理解年轻科研人员面临的压力。“这些压力既来自于外部的竞争环境,也源于自身的驱动力。他们对科研有追求,自然希望不断产出好的成果。”

对此,金石建议年轻科研人员不断加强基本功,保持对本专业最新进展的敏锐度;同时关注其他学科的发展,尝试与不同领域的科研人员合作,进而在学科交叉中寻找新的科学问题。

整体而言,金石对国内的科研发展非常看好。得益于我国科研投入的大幅增长,不同领域都涌现出了很多优秀的科研人员,科研整体呈现出欣欣向荣、百花齐放的态势。

“本世纪以来,我们国家有很多年轻人走在了世界前列,科研水平非常高。”金石说,仅在数学领域,早些时候有北大数学“黄金一代”,如今又有“90后”王虹、邓煜等年轻数学家崭露头角。

“同时,我认为大众不要过多关注科学家的生活,应该给他们一个安静的环境,让他们去做想做的学术研究。”

*文中图片均为受访者提供

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。