人类为什么能昂首挺胸地走路,而不是像猿类那样弯腰驼背地在树上荡来荡去?答案,藏在人们屁股上方那块扇子一样的骨头里。这块骨头叫髂骨,是骨盆的“屋顶”,也是人类直立行走的关键。《自然》杂志最新的一篇论文揭开了这个演化谜题,原来,人类能用两条腿走路,靠的不是一大步,而是骨盆里的“两小步”。

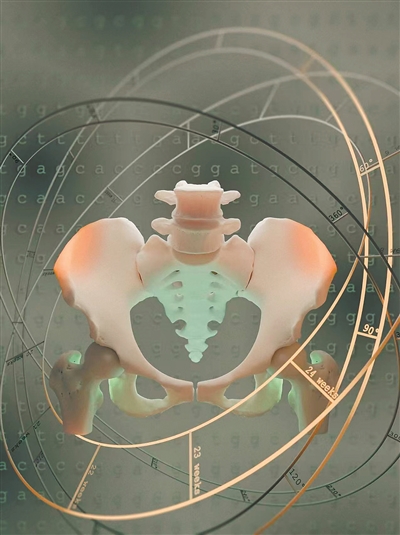

人类骨盆在时空尺度上的演化。

图片来源:百诺时·哈吉安/《自然》

?

别看髂骨不起眼,它可是支撑人类直立行走的核心工程。它固定着臀中肌和臀大肌,让人们走路不摇晃、跑步不摔倒。可为什么人类的髂骨是又宽又弯的扇形,而黑猩猩、大猩猩的却又长又平?这可不是随便长的,而是经过了两场精妙的“改造升级”。

第一步变革发生在“软骨工厂”。在胚胎发育过程中,骨骼是从软骨慢慢变成硬骨的,而软骨的生长方向决定了骨头的最终形状。研究发现,在人类胎儿中,髂骨的软骨生长板发生了神奇的转向。它不再像其他灵长类那样水平延伸,而是开始垂直发力,向上竖起。这像是把原本横向铺展的屋顶桁架,改成了竖直支撑的承重墙,为直立的身体提供了更强的稳定性。

但这还不够,第二步变革紧随其后——“造骨模式”大换血。当软骨准备好后,骨细胞就开始在上面“盖楼”,一层层沉积成坚硬的骨骼。科学家发现,人类的骨细胞在时间和空间上的“施工计划”和其他猿类完全不同。它们不是均匀地铺开,而是有节奏、有重点地在特定区域加速沉积,最终塑造出人类特有的弯曲扇形结构。

神奇的是,这“两步”并不是孤立的,它们像一对默契的搭档,在分子层面上紧密配合。科学家在人类髂骨的发育过程中,找到了数百个活跃的基因开关,这些调控序列就像施工图纸上的标记,指挥着软骨怎么长、骨头怎么盖。而这些“图纸”在演化过程中被不断优化,经过自然选择的千锤百炼,最终打造出人类独一无二的直立行走。

这项研究不仅阐释了人类是怎么站起来的,还揭示了演化是如何通过微小的发育调整,实现功能的巨大飞跃。原来,从爬行到直立,并不需要翻天覆地的巨变,只需要在骨盆里悄悄完成“两小步”:一次软骨生长方向的转向,一次骨细胞沉积模式的革新。

小小骨盆藏着的可不只是“坐骨”,而是一部浓缩了数百万年演化的奇迹。演化没有蓝图,但它懂得用最聪明的“小步快走”,把人类送上直立行走的巅峰。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。