近日,松山湖材料实验室副研究员魏裕双、研究员元冰团队携手美国明尼苏达大学药学院教授庞宏博团队发展出一种基于“邻近标记技术”的高分辨蛋白质组学分析方法,首次在活细胞上原位、动态地描绘出纳米颗粒与细胞膜接触瞬间的界面蛋白质全景图谱,并由此发现了一个此前被忽略的关键调控蛋白。相关成果发表于国际知名期刊《今日纳米》(Nano Today)。

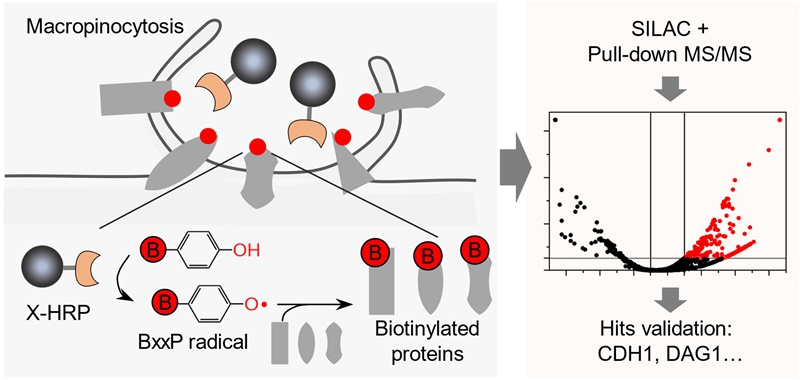

X-HRP(辣根过氧化物酶共价连接纳米颗粒及配体)介导的邻近标记示意图。研究团队供图。

X-HRP(辣根过氧化物酶共价连接纳米颗粒及配体)介导的邻近标记示意图。研究团队供图。

?

研究团队巧妙地将一种名为辣根过氧化物酶(HRP)的工具酶共价连接至纳米颗粒表面,构建了一种高精度的“蛋白照相机”。当携带HRP的纳米颗粒与细胞膜接触时,在特定底物存在的条件下,HRP会被激活并催化生成高度活泼的生物素-酚自由基。这些自由基的寿命极短,只能在其产生位置周围1-20纳米的极小范围内,为邻近的蛋白质打上“生物素标签”。随后,研究人员通过成熟的质谱分析技术,便能精准鉴定出所有被标记的蛋白质,从而绘制出纳米颗粒-细胞界面的高分辨率蛋白质图谱。该技术通用性强,可适配多种纳米颗粒,并首次实现了在活细胞层面、纳米尺度上对这一关键生物界面的原位解析。

利用这一先进工具,团队聚焦于细胞内吞纳米颗粒的一种重要途径——巨胞饮作用。为系统比较不同机制的巨胞饮作用,研究团队选择了两种代表性模型:其一是以细胞穿透肽(TAT)和肿瘤穿透肽(RPAR)修饰的纳米颗粒,它们通过与细胞表面受体结合来启动内吞,代表了受体依赖型巨胞饮;其二是以经典的葡聚糖(Dex)作为示踪物,代表了无需特异性识别的传统型巨胞饮。

蛋白质组学图谱分析结果揭示了两种模式间的差异。受体依赖型巨胞饮的界面蛋白质组富集到了211种独特蛋白,功能注释显示它们主要参与信号转导、细胞运动与迁移等主动调控过程。相比之下,传统型巨胞饮的界面仅富集到73种独特蛋白,功能更集中于细胞黏附等相对基础的过程。两者共享的蛋白仅有23种,这有力地证明了两种巨胞饮亚型在分子机器的构成上存在本质区别,是两个截然不同的生物学过程。

更重要的是,在这份详尽的蛋白质图谱中,一个名为钙粘蛋白1(CDH1)的蛋白引起了团队的注意。功能验证实验证实,CDH1并非纳米颗粒的直接结合受体,但它扮演着至关重要的“协作者”角色。通过基因敲低或敲除技术使细胞缺失CDH1后,多种纳米颗粒的细胞内吞效率均出现显著下降。电子显微镜等深入研究表明,CDH1在稳定纳米颗粒-受体复合物、促进膜皱褶形成以及内吞囊泡生成等多个环节中发挥着关键的辅助作用,如同一个确保内吞过程顺利进行的“稳定器”和“协调者”。

该研究的核心创新在于,成功地将邻近标记技术应用于外源性纳米材料与细胞的相互作用研究中,为系统性解析纳米-生物界面的蛋白质网络提供了强有力的工具。这项工作不仅揭示了不同巨胞饮作用亚型在界面蛋白组成上的巨大差异,还发现并验证了CDH1作为一类非受体膜蛋白对纳米颗粒内吞的关键调控功能,深化了我们对细胞内吞分子机制的认知。

该研究成果为精准设计更高效的纳米递送系统、筛选新的药物靶点提供了有效策略和全新视角,为纳米医学的发展开辟了新路径。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.nantod.2025.102865

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。