■张希华 梁心语

蒋民华(1935.8.16—2011.5.6)

浙江临海人,晶体材料学家、教育家。中国功能晶体研究和开发的先驱者与带头人之一。1956年毕业于山东大学化学系,1991年当选为中国科学院院士。第九届全国政协委员,第十届、第十一届全国人大代表。在我国功能晶体和光电材料的发展上作出奠基性和开拓性的贡献,成功生长了多种晶体,在国防科技、光电技术等方面作出重大贡献。

6月30日,在庆祝中国共产党成立104年之际,山东大学晶体材料全国重点实验室在晶体材料学家、中国科学院院士蒋民华铜像旁举办了“铜像下的思政课”暨“七一”主题党日活动。

正如山东大学党委副书记李向阳表示,蒋民华先生作为中国功能晶体研究领域的奠基人和开拓者之一,在晶体材料领域勇于挑战“无人区”,敢于攻克“卡脖子”难题,为实现高水平科技自立自强,建设世界科技强国奋斗、奉献、积累、创造,贡献了不可替代的“山大力量”。

大师虽已离去,但精神永恒——他像一盏指路明灯,为后来之人指明方向。

求学之路,自强不息

1935年,蒋民华出生于浙江临海。他就读于临海北山中心小学,从小养成了爱看书的习惯。父亲上大学时积攒了许多书籍,蒋民华发现了这些藏书之后,便深深陷入了书籍的海洋,享受着读书的乐趣。父亲担心他的身体,不许蒋民华熬夜看书。他就在被窝里点燃蜡烛,挡住光亮不让父亲发现。有一次他看书看得太入迷,甚至把被子烧着了。幸好火势不大,只把被子烧出了一个小洞,看着被子上的窟窿,蒋民华戏称这是一个知识的“宝窟”。后来他在回浦中学就读期间,受老师影响,对物理、化学产生了浓厚的兴趣。

1952年,新中国举行第一次高考,父亲变卖家产送蒋民华赴杭州应考。抵达杭州后,蒋民华住在浙江大学教学楼临时改建的宿舍中。临时宿舍里设施不齐全,甚至连床位都没有。当时正值夏天,炎热的天气和蚊虫的侵扰严重影响着蒋民华的生活。但最难熬的还不是高考那几天,而是考完后等成绩的两个月。因为他没有返程路费,只得在浙大校园里一边学习一边等待放榜。

蒋民华将在浙江大学打地铺的日子戏称为“流浪”,过了两个多月的“流浪”生活后,终于等到了发榜这一天。蒋民华在报纸上看到自己以第一志愿被山东大学化学系录取。

1953年,国家决定派遣一批优秀的学生赴苏联学习先进经验,蒋民华得知消息后积极报名。他以优异的成绩通过了留苏预备生考试,成为山东大学留苏预备队的五人之一,后赴北京俄文专修学校集中学习俄文。

集中学习的半年间,蒋民华看到了更广阔的世界。正当他做好了一切准备时,却被通知政审不通过无法出国,原因是有一位素未谋面的姑父在台湾地区。这让蒋民华备受打击,他不吃不喝在故宫御花园的长椅上坐了一整天,对自己的未来产生了迷茫。后来,在同学和老师的鼓励下,蒋民华渐渐接受了现实,并下定决心:即使不能出国留学,也要在国内创出一番事业。蒋民华后来回忆说:“它关掉我前面的一扇门,却开启了我人生道路的另一扇门。”

返回山东大学后,蒋民华更加发愤学习,于1956年以全优的成绩提前毕业,特批成为山东大学助教讲师,辅导学生无机化学学科。自此,蒋民华在山东大学开启了教师生涯。

晶体研究,展露锋芒

1958年,蒋民华赴厦门大学访学,师从物理化学家卢嘉锡。在厦门的学习让蒋民华慢慢推开了晶体学的大门,深刻认识到晶体发展对国家的意义。

从厦门返回山东大学后,蒋民华便着手开展晶体学研究。20世纪60年代初,国内外形势发生重大变化。1960年,苏联单方面撕毁合约,并且撤回援华专家。而原来海军声呐部分的关键部件来源于苏联,没有新部件的补充让我国海军几乎失去了“眼睛”。酒石酸钾钠(KNT)晶体是构成海军声呐的核心部件材料,相关资料却被苏联封锁,海军面临的情况十分危急。

蒋民华决定,以KNT为突破对象开启晶体研究之路。研究伊始,蒋民华面临着巨大困难:没有经验、没有设备、没有参考物,一切从零开始。蒋民华因地制宜,在篮球场搭建简易工棚,去烟台的张裕葡萄酒厂提取原料,用金鱼缸代替恒温槽,用标本瓶代替育晶器。为了后续实验的方便,他直接与青岛海军基地联系,在海军基地建立部分实验场地。

功夫不负有心人,1964年,蒋民华成功生长了重达10千克的KNT晶体。这是国内最早最大的KNT单晶,解了低温海域海军声呐的燃眉之急。

虽然KNT在低温海域表现良好,但到了东海和南海,其灵敏度便不尽如人意。为了适应我国海域的情况,海军急需一种适用温度范围更广的晶体以满足海军声呐的需要。于是蒋民华开始着手研究培养磷酸二氢铵(ADP)晶体。ADP的生长的条件十分苛刻,必须严格控制温度、湿度等条件,而当时的实验室设备尚不健全,因此,蒋民华与同事们把床搬到了实验室,24小时昼夜不间断轮流看管。半年后,实验室成功生长的ADP大单晶充分满足了声呐试验的需要,让中国声呐走向更广阔的海域。这项成果于1964年5月获得了“工业新产品奖”。

1969年,国家下达了从重水中生长磷酸二氘钾(DKDP)晶体的任务,这个重担落在了有着丰富晶体生长经验的蒋民华肩上。在当时的环境背景下,许多工作都比较看重出身,蒋民华认为,虽然自己的社会关系不能改变、出身不能改变,但技术水平和学识是可以改变的。正是这份乐观的精神和艰苦奋斗的勇气,让蒋民华得以在有限的条件下继续自己的工作。

经过十余年的研究,相关成果以英文论文形式发表在Journal of Crystal Growth上,这是特殊年代后山东大学首次在国际权威刊物上发表论文,在国际上引起了强烈反响。当时国际上普遍认为从亚稳相生长不出好晶体。作出这一论断的时任国际晶体生长组织主席、贝尔实验室劳迪斯博士亲自来到中国,当他在蒋民华陪同下看到从亚稳相中生长的优质晶体时感叹不已,当场表示要修改其所著《晶体生长》一书中的论断。

回国后,劳迪斯发函邀请蒋民华参加1980年9月在莫斯科召开的第六届国际晶体生长会议,蒋民华也成了国际上引人注目的晶体专家。这为中国晶体走向世界创造了机会,为中国加入国际晶体生长组织奠定了基础。

1979年,蒋民华到晶体学研究在世界处于领先地位的德国科隆大学进行3个月的短期访问和交流。接待蒋民华的是德国顶尖的晶体学专家、科隆大学结晶研究所所长豪休教授。最初豪休并不指望蒋民华在短期访问中做成什么事,便让他自己到各个实验室转转。但是蒋民华却十分重视这次难得的出国机会,充分利用实验室的实验条件,在不到3个月的时间里,从寻找新材料到合成和生长出新晶体,研究出一种新的有机晶体——樟脑酸丙酮,并完成了一篇论文。

这样的结果和速度令豪休刮目相看。他发觉蒋民华是一个不可多得的人才,认为有这样的人才坐镇,中国的晶体学研究前景一定很好。从此,这位德国教授成为了中国晶体界的好朋友,为中国培养了许多研究骨干。他甚至在70岁高龄时开始学习中文,并多次访问中国。

通过这次访问和交流,蒋民华萌生了在有机和半有机即有机-无机复合方向上探索新非线性晶体材料的想法。20世纪80年代中期,蒋民华指导学生着手进行L-精氨酸磷酸盐(LAP)晶体的研究工作,开创了国内晶体材料界探索有机-无机复合非线性晶体材料之先河,形成了富有特色的、国际上称为半有机非线性光学材料系列的研究领域。1988年12月,LAP单晶的生长获得国家发明奖一等奖。

学科引领,提前布局

1981年,蒋民华担任山东大学晶体材料研究所(以下简称晶体所)所长,这时他意识到了建立一间专门的实验室的重要性。1984年,经过蒋民华的努力筹划,“晶体材料国家重点实验室”成功获批并开始建设,成为了中国晶体人才培养的摇篮。晶体材料国家重点实验室被大家称为“山大的眼珠”,是山东大学看世界的重要路径,也是山东大学进行前沿领域探索的重要途径,更是山东大学材料学科、物理学科发展的重要平台。1987年至1998年,蒋民华一直担任晶体材料国家重点实验室主任。

磷酸钛氧钾(KTP)晶体在科学和军事领域都十分重要,全世界都在关注。KTP的制备对设备和工艺条件的要求非常苛刻,要求高温高压,美国将KTP晶体的生长作为最高机密,不让外人接触。在1980年之前,美国只有极少数实验室能够完成KTP的制备。

1984年,蒋民华受到美国实验室的启发,决定开展熔盐法生长KTP的探索。这一研究开创了将助熔剂法用于批量生长非线性光学晶体的先河,经过日本权威机构测定,其主要指标远超美国。当时美国学界听闻中国山东大学用助熔剂法成功生长了KTP晶体,专门组织学者到山东大学访问,一睹人工生长的KTP晶体的真容。美国学者看到晶体的时候,简直不敢相信自己的眼睛,实验场地、实验器材的不足没有限制蒋民华的工作,其对技术的创新和对工艺的巧妙运用让美国人折服。1986年,蒋民华携KTP晶体参加中国进出口商品交易会,竟成为数额最大的高技术出口贸易项目,《人民日报》以《教授言商》为题做了专门报道,褒奖蒋民华开科技成果产业化先河之功绩。同年7月,蒋民华凭借KTP晶体成果获得国家科学技术进步奖二等奖。

深紫外非线性光学晶体氟代硼铍酸钾(KBBF)晶体,广泛应用于激光技术、光通信、光纤通信领域,在国防军事方面有巨大作用。这种可用于深紫外波段的晶体于20世纪90年代初由中国科学院福建物质结构研究所陈创天团队合成。可是,直到1999年,用一般方法合成的KBBF晶体仅有0.3毫米。这种厚度不能满足实际要求,满足实际需求的KBBF晶体至少需要2毫米。这让当时正在研究KBBF晶体产业化的中国科学院院士陈创天头痛不已。

陈创天了解到蒋民华团队成功生长出许多高质量晶体,便邀请其参与KBBF晶体的生长攻关。蒋民华带领团队对晶体生长过程中可能出现的种种困难进行了详尽的分析,用了不到两年时间,采用自发成核的生长方法,在实验室首次生长出厚度超过2毫米的KBBF晶体,从中加工出20×20×1.8毫米的晶体器件。

后来,中国工程院院士许祖彦团队以2毫米KBBF晶体为基础,进一步探索KBBF的应用,技术领先美国15年。这个3位院士通力合作的产物——KBBF晶体被《自然》杂志称为“藏匿的珍宝”。这项研究被誉为“我国不同单位通力合作攻关的典型成果”,蒋民华与陈创天、许祖彦三人共同获得2007年求是杰出科技成就集体奖。

KBBF的成功生长和随后在深紫外科学仪器中的应用,是我国科技界引以为豪的成就。2007年,中国正式宣布停止对外提供KBBF,美国不惜重金请求购买都被拒绝。

第三代半导体以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为主,这是制作高温、高频、高迁移率、大功率半导体器件的关键材料。20世纪80年代,SiC单晶生长与产业化一直是我国第三代半导体发展的瓶颈,这项技术也被美国视为战略物资,对我国禁运。21世纪初,蒋民华决定切入宽禁带半导体单晶新领域,突破瓶颈,开拓中国的半导体之路。为了攻克难关,他邀请学生徐现刚回国,加盟中国半导体事业。在蒋民华的安排和布局下,实现了单晶生长炉制造、单晶生长、衬底加工和应用的全部国产化,为半绝缘碳化硅晶体实现国产化、打破美国禁运、在国内形成以山东大学SiC技术支撑的产业作出了突出贡献。

2002年,国家重大科技项目“半导体发光器件外延工艺与管芯技术”完成验收,标志着我国半导体发光器件拥有了自己的“中国心”。半导体发光器件的产业化不仅突破了美国对我国的半导体封锁,更使中国走上了半导体自主研发之路。被称为“国内碳化硅第一股”、于2010年11月成立的天岳先进科技股份有限公司,便是以山东大学的碳化硅衬底材料相关技术为基础,在进行产业化生产加工和后续研发的过程中逐渐发展壮大的。

春风化雨,育晶育人

对于蒋民华的高瞻远瞩,他的学生们最有体会。在人才培养方面,蒋民华主张学生要学好理论,但从来不以书本为限,不要求学生死读书、读死书。在研究选题方面,他总是将最前沿的课题交给学生,用更大的目标和挑战激励学生奋发向上。

1983年,黄柏标、孙大亮、刘志华、王军、田玉金、陶绪堂6人成功考上晶体所蒋民华的研究生。在研究课题选择上,蒋民华列出了6个当时晶体学领域最前沿的课题让他们挑选。学生们一看就傻眼了:“这些都是非常前沿的研究方向,是学界公认的难题。把这些难题交给我们,蒋老师真的放心吗?”蒋民华则为大家一 一分析课题研究的思路和方法,打消同学们的疑虑。他的高瞻远瞩让学生们十分敬佩。黄柏标曾回忆道:“对蒋先生的最深印象就是他的格局非常大。”

2000年7月22日,山东大学、山东医科大学、山东工业大学合并成立新的山东大学,整合了原材料学科优势力量的材料科学与工程学院成立。当时,蒋民华已经为中国的人工晶体事业奉献了40余年,早已功成名就、桃李满园,本可以在家享受天伦之乐,然而在学校领导的诚恳邀请之下,他毅然以66岁的高龄出任学院院长一职。

蒋民华为学院的发展制定了十年规划,描绘出材料研究发展的宏伟蓝图,提出“将学院建成国内一流、国际上著名的材料学研究、成果转化和高层次人才培养基地”的总体目标。同时,他还特别提出“育晶育人”的思想,倡导科研促教学,以教学培养人才,科研实力和人才培养双提升。

2002年3月20日,山东省委、省政府在南郊宾馆召开省科学技术奖励大会,蒋民华获得了首届山东省科学技术奖和50万元奖金。他将所得的奖金全部捐出,设立基金,以奖励在材料科学与工程学科学习的优秀学生。

2006年,山东大学为蒋民华举办执教五十周年会议。南京大学固体微结构实验室的师生用“师心似水晶,春风化雨五十载;术业如天体,澄光耀后几多功”的贺联对其教育生涯作了完美诠释。他也写下了“宝石磨砺始出彩,晶体长大方成材。科学技艺两凝练,育晶育人创品牌”的体会。

蒋民华先后培养了硕士生20余名、博士生36名,指导博士后12名。其中有许多人已作出突出贡献,成长为新的学术带头人。2010年9月,蒋民华入选山东大学第二届“我心目中的好导师”。

人晶融合,始终如一

生活中的蒋民华兴趣广泛,尤其喜欢登山。他总说,科研之路就像爬山,要爬过一座又一座山,爬到这座山的山头时,也许会为俯瞰山峦所震撼,但更会看到另一座更高的山峰等着自己去征服。

蒋民华要求学生们对实验器材和实验原材料要“物尽其用”。他经常用自己艰苦创业的经历教育学生们要勤俭节约。例如,他当年去红酒厂协商,用酿酒酒渣析出KNT晶体;去煤管局弄煤灰渣子提炼锗半导体等。令黄柏标印象深刻的一件事是,他和老师一块儿去北京出差,一行四人就在中国科学院半导体研究所旁边找了个招待所住下,招待所是四人间且是地下室,四个人就这样对付了一晚。

为表彰蒋民华在成果转化方面的突出贡献,2000年,济南市奖励给他一辆价值40万元的别克轿车。轿车开回后,蒋民华就把它捐给了晶体所。

2008年,北京奥运会举办,蒋民华成为了奥运火炬手。他兴奋地说:“奥运精神是一种拼搏的精神,搞科研也需要这种拼搏的精神。”那段时间里,蒋民华一直教导学生,科研也要有奥运精神,要有拼搏精神。

2010年,第18届国际晶体生长会议暨第14届国际气相生长与外延会议在北京举行,蒋民华作为大会的主席却因病缺席了这次会议。他在病榻上听着会议成功召开的消息,听着学生们讲解会上讨论的内容,十分欣慰。会议对蒋民华的评价是,创立“亚稳相晶体生长理论”,指导了大尺寸、高质量磷酸二氢钾(KDP)、DKDP等系列晶体的生长技术和工艺研究,突破了长期以来高质量亚稳相晶体难以获得的瓶颈,保障了我国新时期“两弹一星”工程关键晶体材料的自主可控。

2010年5月,蒋民华与同事讨论晶体所的发展时,用颤抖的手写下了对山东大学晶体事业发展的规划:“奔向一个目标——山大特色,中国一流,世界水平;晶体——中国特色,世界一流;建设两个国家级大型平台——晶体材料国家实验室、全固态激光国家工程实验室;夯实三个重点学科——材料科学与工程、凝聚态物理、光学工程;唱好三部曲——看准方向、埋头苦干、有所发现;坚持方向——需求牵引,单晶为本,敬业团结,育晶育人。”

蒋民华一生为学术界尤其是晶体领域作出了巨大贡献,多次突破国际上的科技封锁,带领中国晶体走向世界舞台。他本人也像《晶体赋》中所写的那样:“伟哉,育晶之人,奉献晶体凝练自己。壮哉,晶体人生,人晶融合始终如一。”

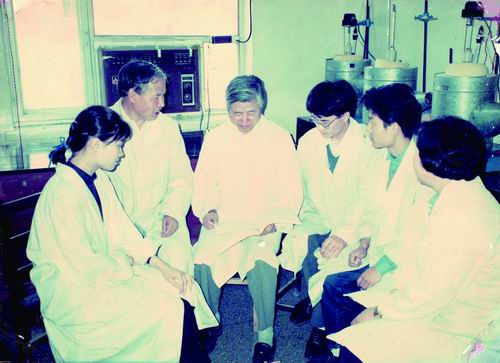

蒋民华(左三)指导学生。

1987年,蒋民华在山东大学晶体材料实验室验收会上作报告。

1988年,蒋民华(右)与美国杜邦公司的科研人员交流。

2007年,杨振宁为蒋民华(右)颁发求是杰出科技成就集体奖。

2008年,蒋民华参加奥运火炬传递活动。

2009年,陈创天(左二)、闵乃本(左三)、蒋民华(左五)三对夫妇合影。

延伸阅读

晶体赋

■蒋民华

晶体美丽有用,构造和谐有序。美丽出自和谐,有用源于有序。

人类认识晶体,始于天然矿物。雪花六出对称,古人观察最早。《韩诗外传》有载。石英六棱锐首,莹白明澈有光。《本草衍义》记述。许慎解“晶”字曰:精光也,从三日。

探索内在规律,西方学者先行。去伪存真,发现面角守恒。对称分类,晶体科学萌芽。一箭双雕,晶体结构测定。由表及里,晶体学科诞生。晶体物理化学研究成分结构性能关系。晶体成核生长探讨晶体形成基本过程。

晶体美丽天成,宝石磨砺出彩。珠宝饰物,人见人爱。晶体性能,更现奇材。金刚石削铁如泥,水晶石滤波稳频。科技发展,天然晶体资源有限。需求牵引,人工晶体应运而生。晶体生长,科学技艺齐头并进。材料设计,新型晶体不断涌现。三代半导体晶体,电子光电子关键材料。激光非线性单晶,信息定向能不可缺少。

自力更生,晶体生长艰苦创业。改革开放,人工晶体跨越发展。勇创新,中国晶体品牌驰名海外。破禁运,攻大晶体生长加工难关。紧合作,克深紫外晶体技术壁垒。跨学科,开超晶格激光技术先河。强强联手,中日晶体长期交流成制度。主办会议,奔向人工晶体强国大目标。

晶体科学,交叉集成。晶体技术,精湛先进。晶体文化,内涵丰富。成晶与做人何其相似。育晶和育人相辅相成。纯洁透明,晶体人格化。光明磊落,人格晶体化。

美哉,人工晶体,智慧与心血的结晶。伟哉,育晶之人,奉献晶体凝练自己。壮哉,晶体人生,人晶融合始终如一。

(作于2008年5月8日)

《中国科学报》 (2025-07-11 第4版 印刻)