西北农林科技大学水土保持学院的广场上,在桂花、冬青、松柏等树木中央,大理石朱红基座上,中国科学院院士虞宏正教授的半身雕像凝视着远方 —— 那是黄土高原的方向,是他魂牵梦绕的科研战场,更是他用一生书写科研与教书育人的地方。雕像的目光里,藏着 1930 年代初涉西北的少年意气,藏着 1950 年代创建水土保持研究所的筚路蓝缕。

虞宏正,福建闽侯人,中国共产党党员,九三学社社员,胶体化学家,物理化学家,教育家,1955年,当选为中国科学院学部委员(院士),生前是中国科学院西北生物土壤研究所所长、研究员。1958年—1962年,兼任中国科学院陕西分院副院长。

1966年11月11日,在西安逝世,享年69岁。

虞宏正院士生前工作照。西北农林科技大学宣传部提供

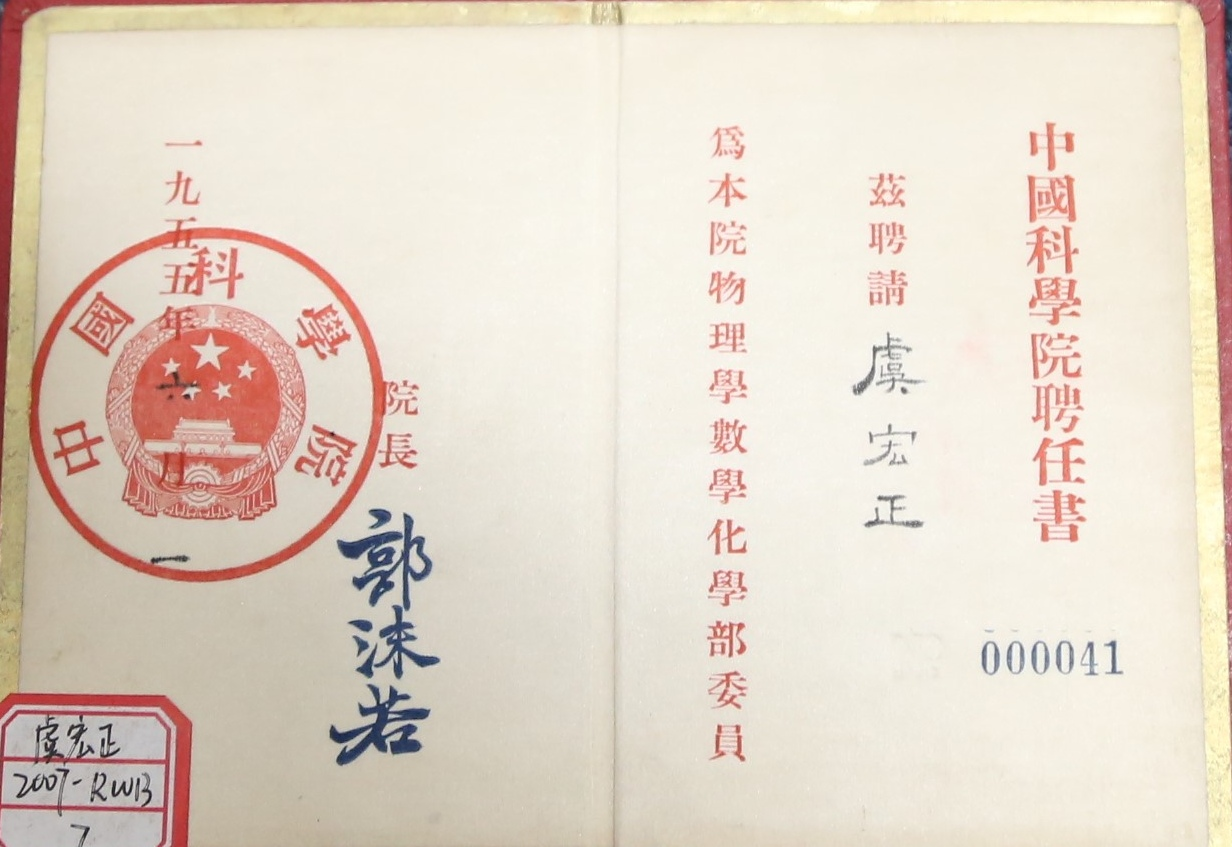

虞宏正当选中国科学院学部委员证书。西北农林科技大学宣传部提供

虞宏正院士雕像。 张行勇 摄

胶体化学与黄土人生:从东瀛到黄土地的科学转舵

1916年,虞宏正考入北京大学数学系后转化学系,期间参加了“五四运动”。 1920 年以优异成绩大学毕业后,先后在天津棉业学校、北京大学、北京大学女子文理学院、北平师范大学任教。1924 年 7 月被聘任北京大学教授。

在北京大学任教期间,他除了为各系讲授普通化学、分析化学、物理化学及胶体化学等课程外,还经常利用暑期为学生补课,举办化学讲座,得到“化学讲座”称号,一个未经过国外留学经历的大学毕业生已是当时北京化学界的名教授之一。

1927 年,东京帝国大学理学院的实验室里,28 岁的虞宏正正专注地观察着胶体溶液的丁达尔效应。这位以优异成绩考取庚子赔款公费留学的青年,此时已在日本化学界崭露头角,《东亚化学会志》上刊登过他关于胶体稳定性的多篇论文。但当他在图书馆读到《黄河水利史》中 “三年两决口,百年一改道” 的记载时,显微镜下的胶体突然与千里之外的黄土高原重叠 —— 那些在水中悬浮的土壤颗粒,不正是母亲河奔涌的泥沙?

1931年,虞宏正放弃了日本的优渥条件,带着科研资料回到祖国。

1936年7月,他赴德国莱比锡大学进修,并应邀加入德国胶体化学会,成为该会外籍会员之一。1937 年赴英国伦敦大学物理化学部进修。

1937 年 7 月 7 日卢沟桥事变,日本发动全面侵华战争。七月底,北平、天津相继失陷。当时正在英国伦敦大学进修的虞宏正教授,毅然于 1937 年 10 月远渡重洋回国。

“教育为民族复兴之本”,当年 9 月 10 日,国民政府教育部下令“以北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等院校为基干,设立西安临时大学”。他在极端困苦的环境下,参与筹办“西安临时大学”,并任该校农学院教授。1938 年 3 月“西安临时大学”更名为“西北联合大学”,由于战事吃紧,“西安联合大学”辗转南迁到陕西省城固县。在当时非常艰苦条件下,他仍坚持为学生授课。

1938年7 月“西北联合大学”的农学院、河南大学畜牧系与西北农林专科学校合并成立西北农学院,虞宏正教授即被聘任为该学院教授。

当时由于陕西师资匮乏,虞宏正教授常年奔波于杨陵、咸阳、西安,为西北农学院、西北大学化学系、西北工学院(现西北工业大学)化工系三校(系)教授物理化学与胶体化学,从此扎根西北。抗战胜利后,京、沪有多所高校聘请他前去任教,他都婉言谢绝,为西北的科教事业奉献终生。

1943 年,他在《中国化学会会志》发表的《黄土胶体之研究》,首次揭示了黄土高原土壤胶体结构与水土流失的内在联系,为后来的水土保持研究奠定了理论基石。

1945年5月,虞宏正又赴英国剑桥大学、英国百乐克林高叠物研究所、美国加州理工大学及加州大学进修。

1946 年 12 月回国后继续在西北农学院任教。在西北农学院(现西北农林科技大学前身)的土坯教室里,他挂起自己手绘的《中国土壤胶体分布图》,对学生说:“我们的化学不能只写在论文里,要让黄土高原的每一粒土都懂得保水保肥。”抗战时期,实验室迁至陕西武功的破庙里,没有蒸馏水设备,他就带领学生用陶罐蒸馏雨水;缺乏精密仪器,就用土法测量土壤胶体的吸附容量。

治土之路:在黄土褶皱里书写科研答卷

1954年,时任中国科学院副院长的竺可桢带队进行了黄河中游水土流失考察后,认为有必要设立专门的研究机构。上报国务院批准成立中国科学院西北农业生物研究所,即目前的中国科学院水利部水土保持研究所(现属西北农林科技大学水土保持学院),并任命虞宏正教授为所长。

虞宏正教授从所址、科研实验用地、专业设置、人员配备、实验室建设、人才延揽、图书设备采购等等进行了详尽的规划讨论,为研究所的发展奠定了基础。

1956 年该所正式成立,1954 年起到 1957 年,该所组织一大批科技人员进行了黄河流域的野外考察工作,为以后开展黄土高原水土保持科研工作奠定了坚实基础。

“要治河,先治山;要治山,先治土。”当时已是 55 岁的他,带着帆布背包和地质锤,一头扎进了陇东的董志塬。

上世纪 50 年代以后,他高瞻远瞩的指出:“当前国际上土壤科学发展迅速,数学、物理、化学都渗透在土壤学科,形势需要我们向边缘学科迈进。” 为此,他提出建立一个土壤学的新的分支学科—土壤热力学,并积极筹划,组建起一支研究队伍,亲自为他们介绍国内外热力学在土壤科学方面的应用。

他的学生、中国工程院院士山仑记得,1962 年的冬夜,在煤油灯下展开着土壤颗粒分析图:“小山啊,胶体的吸附性能就像人的胃,容量决定了土地的 ' 饭量 ',咱们得让黄土高原的 ' 胃' 更健壮。”

上世纪50 年代中期,虞宏正预见核技术在农业科研、生产上的应用有着广阔的前景,预见到核技术在国民经济和科研中应用的前景,即着手筹建西北地区第一个同位素农业应用研究室。

1958 年,已进入花甲之年的虞宏正教授不顾年老体弱多病,领队去陕北考察了三区十八县水土保持工作。他认为整治黄土高原科学技术是一门综合性学科。

他常对科技人员讲:办所要有特色,学习贵在坚持,择题审慎从事,方法粗细适度,结果务求可靠,表达注意逻辑。

立德树人:教授的教授

“1987年10月5日,有关单位和虞宏正先生的学生出资在中国科学院水土保持研究所院内为他建塑了铜像,时任中国科学院院长卢嘉锡为铜像题字。当天,大会还宣布成立“虞宏正教授奖励基金委员会”,以先生7万多元遗款作为“化学奖学金”,奖励陕西省每年高考考入化学专业成绩最好的前三名学生,陕西省在校化学系优秀大学生,以及有优秀论文发表的陕西省有关单位青年科技工作者。” 这是中国科学院院士、陕西师范大学原校长房喻教授在中国化学会90华诞之际写的《虞宏正先生的贡献需要铭记》一文所述,“作为青年教师代表,我有幸参加了纪念活动,也在后来(1989年)获得了首届虞宏正青年科技工作者奖。”

“这个奖项可能影响并不大,奖金也不多,但却促使我更加认识到化学学科的重要性,认识到化学人的专业责任和社会责任所在。”

在新中国成立初期,西北的师资力量仍然薄弱,他为了多给国家培养一些物理、化学人才,总是带病常年奔波于杨陵、咸阳、西安之间,为西北大学、西北工业大学等数所大学讲课。

据中国农业大学档案与校史馆资料,他素以博学多识、学术造诣高深、教学艺术精湛而受到教育界的赞誉。当年,最受学生推崇的农业化学系教师要数他了。他到校不久,学生们便深知他不仅化学讲得好,而且数学、物理也讲得非常好。他讲授物理化学和胶体化学的教学效果,曾轰动北京各大学。

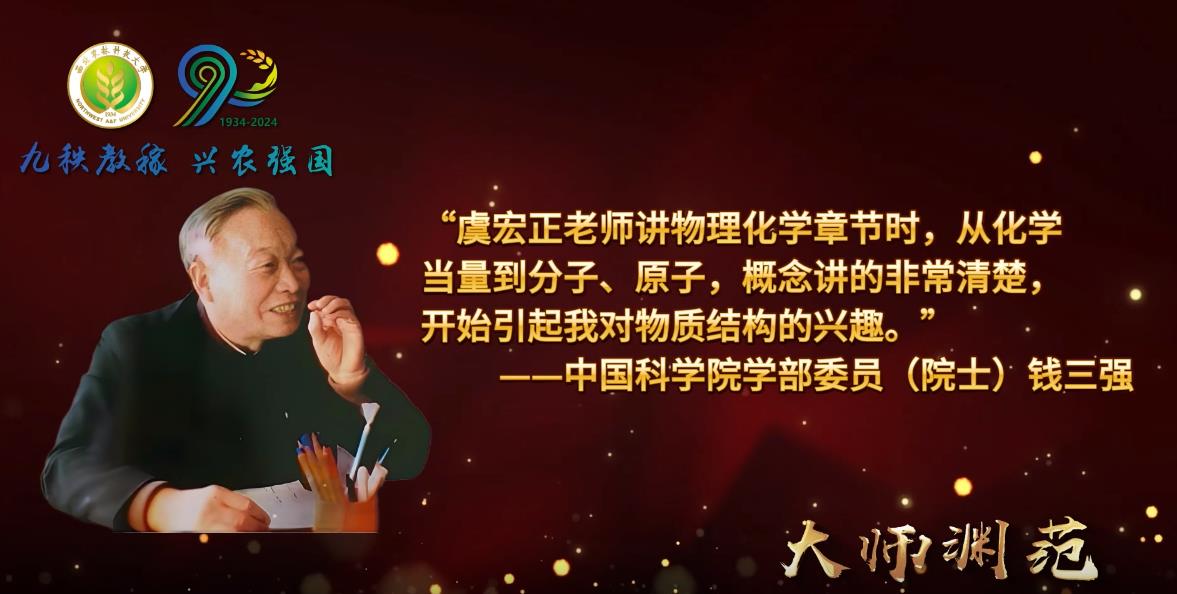

教授的教授。图片取之西北农林科技大学宣传部专题片

虞宏正院士教导青年科技人员怎样当好一个科学家:第一,要了解与本学科有关的边缘科学;第二,磨刀不误砍柴功——理论和方法上的准备要充分;第三,要新瓶装新酒——新方法研究新问题才能创新;第四,严肃认真,精益求精的科学态度;第五,外语是通达国际水平的桥梁。

据有关回忆或纪念文章,虞宏正院士为中青年科技工作者和学生修改论文或教材,不论耗时多长,费力多大,即便是在病床上,对送阅的论文也是精心修改,细心演算推导公式,演算、核对实验数据。但是从不署自己的名字。

虞宏正院士培养了侯光炯、熊毅、于天仁等多名院士,被人们尊称为“教授的教授”。

从胶体化学的微观世界到黄土高原的宏观治理,虞宏正院士的一生,是科学与土地的深情对话,是知识分子与国家命运同频共振的一个典范代表。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。