在人类社会交流中,面孔识别和加工是一项重要功能,人们能够通过面部表情判断他人的情绪。人类的好朋友家犬,在长期家养驯化过程中也获得了卓越的面孔认知能力——看脸色的能力。不过,中国科学家研究发现,孤独症模型突变犬存在面孔加工困难。

在4月2日世界孤独症关注日来临之际,湖北大学教授张永清团队和北京大学教授韩世辉课题组合作发现,携带Shank3基因突变的比格犬,表现出类似孤独症患者的面孔识别加工异常。相关研究4月3日在线发表于《科学进展》,这为研究面孔加工的神经机制和干预方案提供了新的宝贵动物模型。

孤独症,又称自闭症,是一类常见的神经发育障碍性疾病,主要表现为社交障碍、重复刻板行为和狭窄兴趣等。据统计,全球孤独症患者数量已超过7000万,且发病率呈逐年上升趋势。然而,目前孤独症的发病机制仍不明确,缺乏有效的治疗方法。

面孔加工异常被认为是孤独症社交障碍的神经认知基础,但目前尚不清楚特定基因突变是否会导致类似孤独症患者的面孔加工异常。“以往近20多年的孤独症动物模型研究中,小鼠等实验动物由于缺乏类似人类对面部情绪情感关注的生物学功能,无法深入探究社交障碍与面部情绪感知问题之间的关联。而家犬则天性善于辨别人类情绪,并能据此与人交流。”论文通讯作者张永清对比说,这使其成为理想的研究模型之一

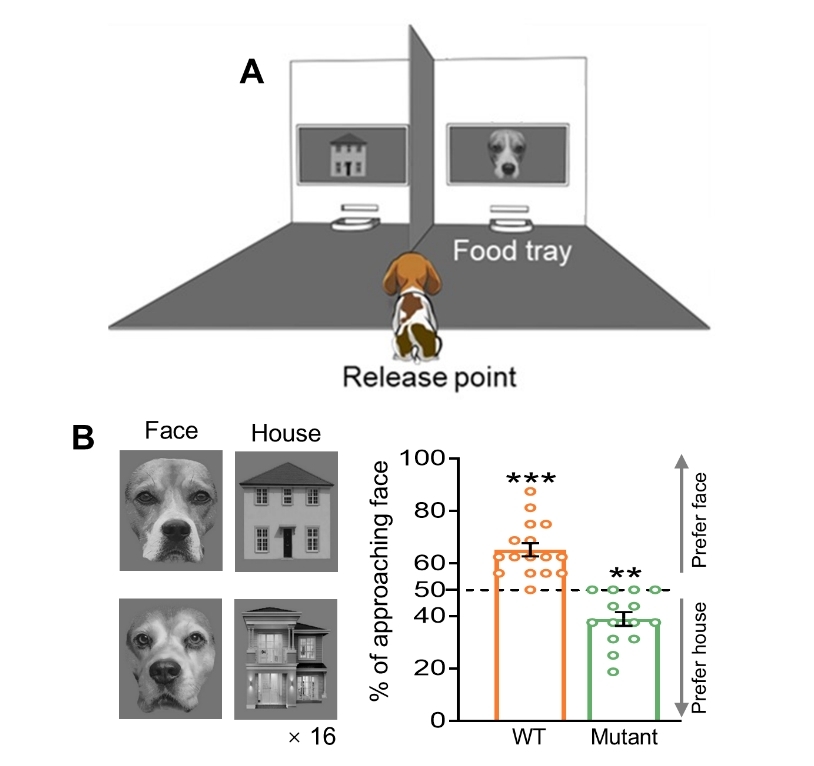

张永清向《中国科学报》表示,研究团队通过构建孤独症模型犬,对其进行多维度测试,包括行为学、眼动追踪和皮层脑电记录等测试,结果均表明孤独症模型犬存在面孔认知功能异常。“以行为学测试为例,我们采用‘二选一’的实验范式,给正常野生型犬和孤独症模型犬呈现面孔和房子的图像让其选择。“野生型犬倾向于选择面孔,而孤独症模型犬则表现出对面孔的回避,更倾向于选择房子。当给予房子和车子进行选择时,孤独症模型犬则随机选择,表明其对面孔存在排斥感。”张永清说。

眼动实验进一步验证了这一结果。正常野生型犬在面对面孔时会表现出明显的注视偏好,而孤独症模型犬则不爱看脸,更倾向于关注房子。皮层脑电实验显示,正常犬在看到面孔时,会出现一个面孔特异的负波,而孤独症模型犬的该负波强度较弱且潜伏期延迟,表明其大脑对面孔的反应不敏感。

此外,研究团队还进行了更复杂的面孔分类加工实验,给犬呈现人的面孔、同类的面孔、不同品种犬的面孔等。结果发现,野生犬喜欢选择自己的物种或品种的面孔,而孤独症模型犬在这方面的表现明显受损。

该研究首次揭示了孤独症模型犬存在面孔加工异常,为支持Shank3基因突变导致孤独症样面孔认知缺陷,继而导致社交障碍的假设提供了实验证据,为未来阐明孤独症的遗传和神经机制以及药物研发提供了不可或缺的实验体系。

下一步,张永清表示,团队将进一步研究孤独症模型犬的神经环路和分子机制,寻找潜在的治疗靶点。

在面孔和房子的二选一任务中,与野生型对照相比,Shank3突变犬偏向房子,回避面孔。张永清团队供图

相关论文信息:

https://doi.org/10.1126/sciadv.adu3793

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。