文|《中国科学报》记者 王兆昱

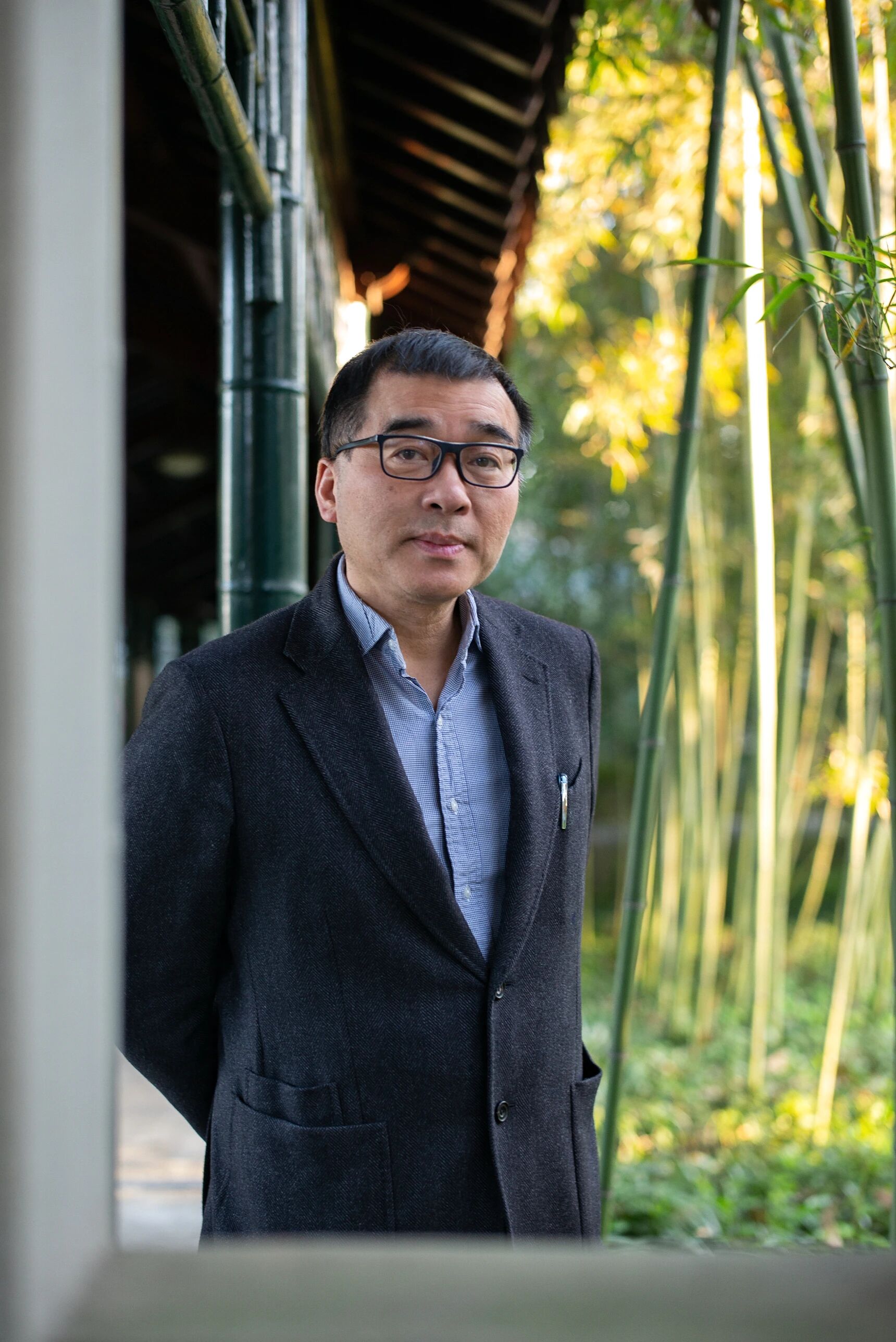

蔡天新现任浙江大学求是特聘教授、数学学院博士生导师。作为数论学者,他的“数论三部曲”收官之作《加乘数论》中、英文版今年由科学出版社与World Scientific出版,创造性地将数论的“加法”和“乘法”相结合,为一系列古老而著名的数论问题注入了新的生命力。

蔡天新的履历非常亮眼:15岁考入山东大学,24岁获博士学位,31岁晋升教授。在学术身份之外,他还身兼多重角色——诗人、作家、译者、旅行者、摄影师,出版各类著作40多部,被译成20多种语言,其中英文版9部,并在全球做过700多场公众科学和人文讲座。

近日,《中国科学报》专访了这位跨界学者。在对话中,他最忧心的是一个看似与学术无关的问题——现在有些年轻人,患上了“无兴趣病”。

以下是相关专访内容。

蔡天新受访者供图

蔡天新受访者供图

上了大学,得了“无兴趣病”

《中国科学报》:你给中小学生做了大量讲座,为什么一位大学教授要花这么多时间给中学生讲课?

蔡天新:

因为我看到了一个不愿意看到的现象。教书那么多年,我见过很多名校的学生。他们中学时都是最优秀的,是高考的佼佼者,上大学以后,眼睛里没有了光,对学习不感兴趣了。我管这叫“无兴趣病”,这个现象挺普遍的。

我给孩子们讲数学和数学家的故事、旅行的故事、从看见到发现的故事,尤其是数学与其他学科之间的相互交融,为他们开拓眼界,就是希望他们在上大学之前了解更多美好的事情,到了大学不至于产生“无兴趣病”。我相信,听过我讲座的中小学生,将来患上“无兴趣病”的概率会降低一些。而大学生或其他成年听众,也会对自己的所学知识和人生规划有所反思。

2019年,蔡天新在云南昭通给中学生作讲座的现场。受访者供图

2019年,蔡天新在云南昭通给中学生作讲座的现场。受访者供图

《中国科学报》:在你看来,这种“无兴趣病”是怎么形成的?

蔡天新:

过早地把聪明才智耗费掉了。

现在学生在中小学阶段学的东西太多了,其实没必要。给他们灌输的东西太多,好多是重复的,就会压在脑袋里头,头脑堵塞了,就像电脑和手机有时候故障了一样。有些知识完全可以成年以后需要时再学习和补充,现在有互联网和AI,查阅起来很方便。

最主要的,还是要拥有不断求知的欲望、无限想象的能力。我们的社会需要机智的头脑,而不是越学越傻。

《中国科学报》:怎么才能不“学傻”?

蔡天新:

老师和家长要呵护孩子们的好奇心,提升他们的想象力。好奇心是与生俱来的,随着年龄的增长容易减少,想象力却需要后天培养,通过读书和旅行。

如果一个人上完学、念完书,好奇心没了,想象力又没提高,那就糟糕了。

2019年,蔡天新于澳洲国立大学讲座。受访者供图

2019年,蔡天新于澳洲国立大学讲座。受访者供图

“数学之美,在于自由”

《中国科学报》:你做过700多场讲座,能否分享一个你讲的故事?

蔡天新:

我经常讲一个艺术故事,就是毕加索的《公牛头》雕塑。他把自行车拆了,自行车的坐垫像牛脸,把手像牛角。坐垫和把手之间还有个三角档。毕加索把三角档拿掉,把把手翻过来,跟坐垫并在一起,就成了一个公牛头。

《公牛头》雕塑图源网络

《公牛头》雕塑图源网络

《中国科学报》:这个艺术故事和数学研究有什么关联?

蔡天新:

数学灵感并不直接来自于文学或艺术,但其中的逻辑是相通的,那就是把不同的东西联系到一块儿。

看起来毫不相干的东西,可以是数字、文字或画面,你能把它们联系到一块儿,能用逻辑证明,或让别人感觉合乎情理,这就是机智和创新。

毕加索为什么能够找到这个灵感?因为西班牙有个国粹——斗牛。毕加索特别爱看斗牛,看得多了,他对牛的观察就比其他民族的艺术家更精细。因此,虽说他是个天才,但也得益于观察,也是从看见到发现的。

《中国科学报》:将两个不同的东西联系到一起,这种“机智-创新”的思维方式在你的数论研究中可有体现?

蔡天新:

依照美国数学会的分类法,数论分支里有加性数论和乘性数论。无论是华罗庚的堆垒素数论(加性),还是通过乘性生成函数来研究素数分布问题(乘性),之前的学者大多在各自领域里深耕。但我在《加乘数论》中,将这两者有机地结合起来。

对于古老的华林问题(数论中心问题之一),即探讨一个正整数能否写成若干个整数的k次幂之和,我将条件放宽了:不要求每个被加数都是k次幂,只要求它们的乘积是一个k次幂。

例如,对于立方数(k=3)问题,我和我的学生们猜想并用计算机验证了:除了极少数例外,每个大于176的整数均可以写成3个正整数的和,且这3个数的乘积是立方数。而过去250多年,原华林问题的答案在4到7个立方数之间难以确定。

这项工作有幸得到英国数学家、华林问题专家、菲尔兹奖得主阿兰·贝克和德国数学家、哥廷根大学教授普兰达·米哈伊莱斯库等同行的赞誉。

另一个工作是对费马大定理的推广。费马大定理断言当n>2时,方程x^n+y^n=z^n没有正整数解。我提出了新的方程x+y=z,同时要求x、y、z的乘积是某个整数的n次幂。条件放宽了,可能就有解了。例如2+2=4、2·2·4=2^4。而当x、y、z互质时,这个新方程就是原来的费马大定理。从中提出的猜想吸引了普林斯顿大学一位青年才俊的关注和研究,他是拉马努金奖得主。

正如德国数学家康托尔所言,“数学的本质在于它的自由。”

这项工作也使得我和我的两位学生成为维基百科“费马大定理”条目里,那份跨越五个世纪的参考文献中仅有的中国学者。

《加乘数论》中、英文版

《加乘数论》中、英文版

在《加乘数论》第六章,还提出了全新的abcd方程,即对任意正整数n,寻找正有理数a、b、c、d,使得n=(a+b)(c+d),满足abcd=1。例如,4=(1+1)(1+1)、5= (1+1)(2+1/2)。

我们判断,存在无穷多个n方程有解,同时存在无穷多个n方程无解,并提出一系列猜测。最近,河内理工大学(被誉“越南的清华”)的一位数论学者写信告诉我,他和他的瑞典合作者等用代数数论方法证明了该章提出的两个猜想,为此撰写并发表了多篇论文,合计有60多页。但最重要的问题仍有待解决。

“很多科学家懂科学的意义,但说不出来”

《中国科学报》:之前网上有一个视频,说“科学家不懂科学的意义”。你怎么看?

蔡天新:

我的理解稍微温和一点:很多科学家懂科学的意义,但说不出来。

你让一个数学大咖谈数学的意义,他可能谈不出来,或者谈得让公众听不懂。好多专业上有成就的人都是这样,这不一定是他不懂,但他确实讲不出来。

有些“大咖”也喜欢做公众讲座,但他们讲起来,下面听众还是觉得“牛头不对马嘴”,听得很累。90年代初,我在杭州曾亲耳聆听陈省身先生做科普讲座,题目很吸引大众,但没说几句他便自嘲“三句话不离本行”,在黑板上写起了深奥的数学公式。

我希望有更多科学家能把他理解的科学的意义分享给公众。最近,我看到普林斯顿大学张寿武教授的一个视频讲话,他认为“中国数学家喜欢解决别人的猜想,却提不出猜想……因为我们只会逻辑那部分,不懂艺术”。我想,这也是我做数学文化的另一个意义和动力。

《中国科学报》:你认为应该如何突破本土科学文化这个困境?

蔡天新:

我觉得学者应该“双肩挑”。

我们以前说双肩挑,是指行政管理和科学研究。我说的双肩挑是指学术研究和科学普及。

每个数学家和科学家,都应该一肩挑起科学发现的重任,一肩挑起宣扬科学文化、科学精神的大梁。以法国人为例,他们认为,数学是传统文化的一部分,每隔十年八年,法国就会出一位数学大师。而在印度,更多地依赖或等待拉马努金那样的天才出现。

我还想强调一点,一部好的学术著作,应该也是一部好教材和一部优秀的科普读物。反之亦然,三者应有机地结合。

《数学传奇》(蔡天新著)曾获“国家科学技术进步奖二等奖”,英文版由Springer出版。

《数学传奇》(蔡天新著)曾获“国家科学技术进步奖二等奖”,英文版由Springer出版。

“最古典的,也是最现代的”

《中国科学报》:你的数学灵感通常来自哪里?

蔡天新:

我的灵感经常来源于早晨备课的时候,包括研究生讨论班和本科生的基础数论课程。后一门课我上了20多年,但每次备课都很认真。为什么呢?因为我希望讲一点新鲜的东西吸引同学们。

我的科学写作也为我提供了灵感。因为与古典大师们神交已久,我从他们的著作和工作中获得灵感,不少工作是跟几千年、几百年前的“大家”相关的。

有些同行盯着最新的文献,甚至两年前的文献对他们来说已经过时,他们担心自己做的东西别人已经做了。这是一方面,最新的动态确实要了解;但另一方面同样重要,甚至更重要,那就是古典的东西,它能流传到现在,一定有它的道理。

“最古典的,也是最现代的。”你看屠呦呦,她最后取得成功,灵感来自哪里?是东晋道家理论家葛洪的《肘后备急方》。那本书讲的是紧急情况下的医学知识,相当于随身携带的急救手册。屠呦呦从中看到葛洪提取青蒿素的方法,受到启发,取得了成功,获得了诺贝尔奖。

《中国科学报》:你觉得在AI时代,学数学、了解数学的意义是不是更重要了?

蔡天新:

我讲一件事。

梁文锋,浙大毕业生,他和他的团队研发的DeepSeek影响极大,把杭州的知名度一下提高了。他的公司叫什么?杭州幻方科技有限公司。

这个“幻方”是个数学术语,属于我们数论里一个神秘的东西。什么叫幻方?就是一个正方形,每行、每列和对角线,还有一些平行四边形的顶点上的数加起来都等于同一个数。我国南宋数学家杨辉钻研的就是这个。

虽然梁文锋的专业是电子信息工程,但他给自己的公司起了个数学名字,这足以说明他对数学非常喜爱,甚至着迷。

好多记者报道他都忽视了这一点。他的成功,离不开他对数学的喜爱和钻研。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。