中国科学院动物研究所研究员曲静、研究员刘光慧和中国科学院北京基因组研究所研究员张维绮合作,揭示“基因组积木模型”的幕后搭建者——核纤层蛋白(lamins)在人类干细胞三维基因组结构中的关键角色,首次系统绘制了lamins家族缺失下的人类三维表观基因组全景图谱。相关成果近日发表于《细胞-报告》。

核纤层蛋白家族协同锚定染色质和核斑维持人类三维基因组结构

Lamins在发育、衰老与疾病过程中扮演关键角色,目前已在LMNA基因中鉴定出超过600种致病突变,可导致包括儿童早衰症和扩张型心肌病在内的多种核纤层病。传统上,核纤层病的病因被主要归结为细胞核机械稳定性的下降。与核纤层相互作用的大尺度基因组区域被称为核纤层相关结构域(LADs),尽管LADs的核周定位被认为依赖于其与核纤层的相互作用,但不同lamins成员在此过程中的具体功能分工,以及它们如何协同维持正常与病理状态下的染色质高级结构,仍有待系统阐明。

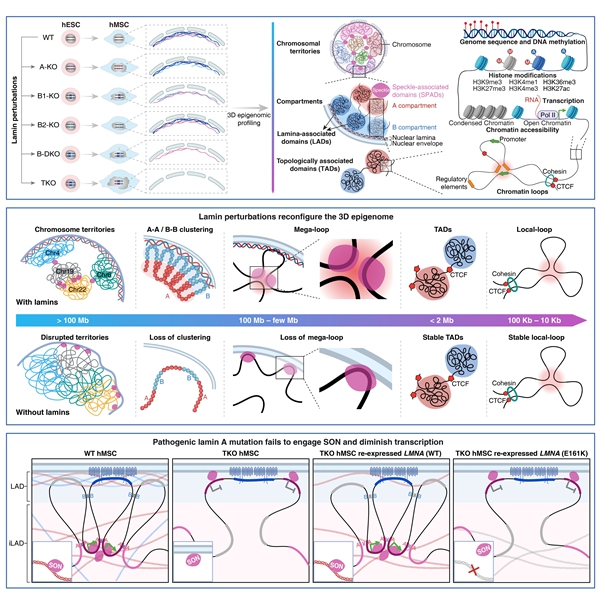

研究团队首次在人正常二倍体细胞中实现了lamins家族的系统性敲除,进一步通过整合多达14个维度的表观基因组数据,并结合基因组荧光原位杂交技术,突破了以往研究多依赖于单一技术层面的局限,革新了领域内对基因组-核纤层锚定模型的认知。

研究根据基因组对lamins的依赖程度,建立了一套全新的基因组–核纤层锚定模型。进一步分析发现,不同亚型的inter-LAD(iLAD)在lamins缺失后也遵循不同的转变规律,表明lamins不仅负责将LAD锚定于核周,对于维持特定基因组区域在核内的定位也发挥着关键作用。

研究填补了领域内对基因组大尺度空间组织机制的认知空白,提出lamins是大尺度三维基因组结构的关键组织者,通过限制LAD之间的接触以维持染色体疆域的隔离,并通过维持染色体内的长程互作簇来促进染色质的压缩。

该研究提示成体干细胞耗竭可能是驱动组织退化和早衰的关键因素。这些结果不仅揭示了lamins在细胞核空间结构中的多层次调控作用,更首次直接将“核斑错误定位”与“核纤层病”联系起来,为阐明lamins功能障碍的致病机制提供了关键的分子解释。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116529

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。