文 | 施郁(中国科学技术大学上海研究院维尔切克量子中心副主任)

杨振宁先生是20世纪最伟大的理论物理学家之一,同时也对中华文明的复兴作出了卓越贡献,他的杰出科学成就有力提升了中国人的自信。杨先生自认为“一生最重要的贡献是帮助改变了中国人自己觉得不如人的心理作用”。

我有幸与杨先生交往20多年,学习研究他的学术思想。我将永远珍惜这份缘分,继续在心中与先生对话。

1947年,作为美国芝加哥大学研究生,杨振宁试图将外尔的规范理论推广到非阿贝尔情形,以描述粒子间的相互作用,但没成功。后来越来越多的粒子被发现,他觉得需要一个原理,来确定粒子间相互作用。1953年至1954年,杨振宁和米尔斯成功提出非阿贝尔规范理论,即杨-米尔斯理论,将同位旋守恒归因于规范对称。后来许多学者引入自发对称破缺与渐进自由的观念,将杨-米尔斯理论发展成粒子物理标准模型。

外尔的规范理论是“马后炮”,因为电磁相互作用已经知道。而杨-米尔斯理论成为主动确定相互作用的工具。后来,杨振宁称这个思想为“对称性支配相互作用”。在主宰世界的4种基本相互作用中,引力由爱因斯坦的广义相对论描述,是对称性支配相互作用原理的开端。电磁和弱相互作用统一成电弱相互作用,它和强相互作用分别由杨-米尔斯理论描述。

1954年,杨振宁和米尔斯笃信规范不变性的美和力量,而对杨-米尔斯规范粒子的质量不做结论,将它当作未来的问题。这颇有预见性,后来发现,杨-米尔斯规范粒子的质量确实可能不为零(弱相互作用情况,由自发对称破缺导致),也可能为零(强相互作用情况,有渐进自由性质)。粒子物理标准模型的成功证实了杨振宁基于美的眼光、判断和勇气。

对称性支配相互作用使得主宰世界的基本规律必然可以被确定。我称之为定律的定律。在深层次的规律上,美就是真,真就是美,美支配真,通过美确定真。

这可以与哥白尼的“日心说”对比。哥白尼“日心说”的优点在于美,但当时并不比托勒密的“地心说”更符合观测,甚至也借用了托勒密的方法,如偏心和本轮。只有在后来伽利略的望远镜带来更精确的观测数据,以及开普勒提出椭圆轨道后,“日心说”才更符合观测数据。然而,哥白尼“日心说”的核心思想是正确的,其他问题后来解决。

虽然最初杨-米尔斯规范粒子的质量问题不能解决,但物理直觉、理论的美以及对规范对称性的重视使得杨振宁相信这个理论一定是正确的一步。

后辈物理学家应感恩杨振宁的这个勇气。

正如戴森所言,杨-米尔斯理论是狄拉克方程后理论物理最重要的发现。

杨-米尔斯理论的成功是物理学史上的一场革命,但杨振宁的出发点并不是要搞科学革命,而是要在复杂的物理现象背后寻找一个原理。作为保守的革命者,他引起的革命是不得已而为之,是建设性的,而非破坏性的。但当革命性的思想确实需要时,他又果断地采纳。

宇称不守恒这一工作也体现了杨振宁“保守的革命者”这一风格。1956年,杨振宁和李政道将θ-τ之谜扩展为弱相互作用的普遍问题,提出“宇称在强相互作用与电磁相互作用中守恒,但在弱相互作用中也许不守恒”的可能,将弱相互作用主宰的衰变过程独立出来。具体计算后他们发现,原来以前并没有实验证明在弱相互作用中宇称是否守恒。他们还建议提出了几类弱相互作用关键性实验,以测试弱相互作用中宇称是否守恒。次年1月初,吴健雄领导的实验表明,在弱相互作用中,宇称确实不守恒,引起整个物理学界的巨大震荡。

这一系列环环相扣的处理堪称完美,具体难题破解的同时发现了普遍定律。杨振宁和李政道并没有预设宇称是否守恒,而是发现此前并没有实验判定宇称是否守恒,然后他们将宇称是否守恒的理论归为如何通过赝标量进行实验检验的问题。

历史上,面对新的实验现象,玻尔曾两度提出能量不守恒,均为错招。因此对于否定守恒律,确实要小心面对。

杨振宁在推动社会进步方面也是一位保守的革命者,他以为中国负责的态度,看到各种积极因素,一步步推动中国向好的方向进步、向富强的方向前进。他不但改变了中国人自己觉得不如人的心理,也支持中国人在各个领域做出超过别人的成绩。

在我与杨先生相识之前,他就是我的偶像,我关注并搜集杨先生的各种文章和演讲。1995年,在汕头举办的的第一届国际华人物理学大会上,我作为初生牛犊,在杨先生作报告后,问了全场唯一的问题。会议摄影师拍下照片,情景很像杨先生2012年在中国农业大学回答同学问题的照片。后来我在英国剑桥大学时,将杨先生1963年在办公室堆得高高的文献旁边思考的照片贴在办公桌上方。我一度研究杨先生提出的非对角长程序,和杨先生有过电子邮件交流,他还寄给我签名的中英文文集。

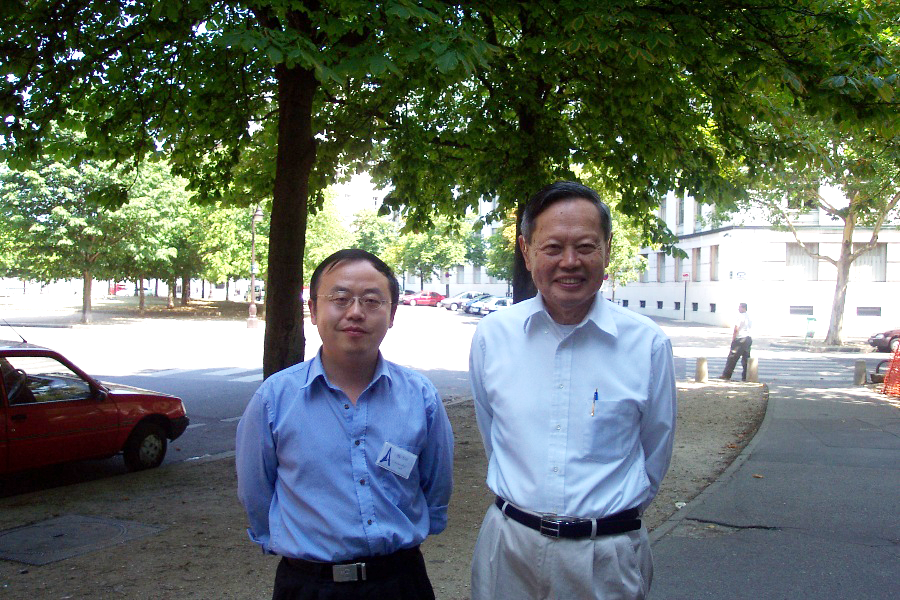

2002年6月,国际理论物理大会在法国巴黎的联合国教科文组织会议厅召开,杨先生的演讲《20世纪理论物理学的3个主旋律:量子化、对称性和相位因子》是大会压轴戏。会后,我向他自我介绍。与杨先生熟识并深受他影响的美国犹他大学吴咏时老师也来参会(后来我有幸在清华高研和复旦与吴老师成为同事),还有清华大学龙桂鲁老师。杨先生和我们3人一起去了一家中餐馆吃饭。席间,杨先生提到他在清华大学创立了高等研究中心。饭后,吴老师为我和杨先生照了一张合影。

杨振宁(右)和施郁的合影。

杨振宁(右)和施郁的合影。

?

2003年至2004年,我在美国伊利诺伊大学Leggett教授小组工作。去时,我在纽约停留,拜访了杨先生,有幸乘坐了杨先生开的车。

下半年,杨先生给我传真过来他1947年的几页手稿,是他作为研究生时的一些尝试性想法,试图将规范场推广到非阿贝尔情形,并用于介子。这就是杨-米尔斯理论的起源。圣诞节,我再次收到杨先生的传真,是他写的《归根诗》。他说要回北京定居了。

我曾听Seth Lloyd说他当年宁愿放弃教职机会,也要到盖尔曼那里做博士后。受此启发,我也跟随杨先生做了一年高级访问学者。

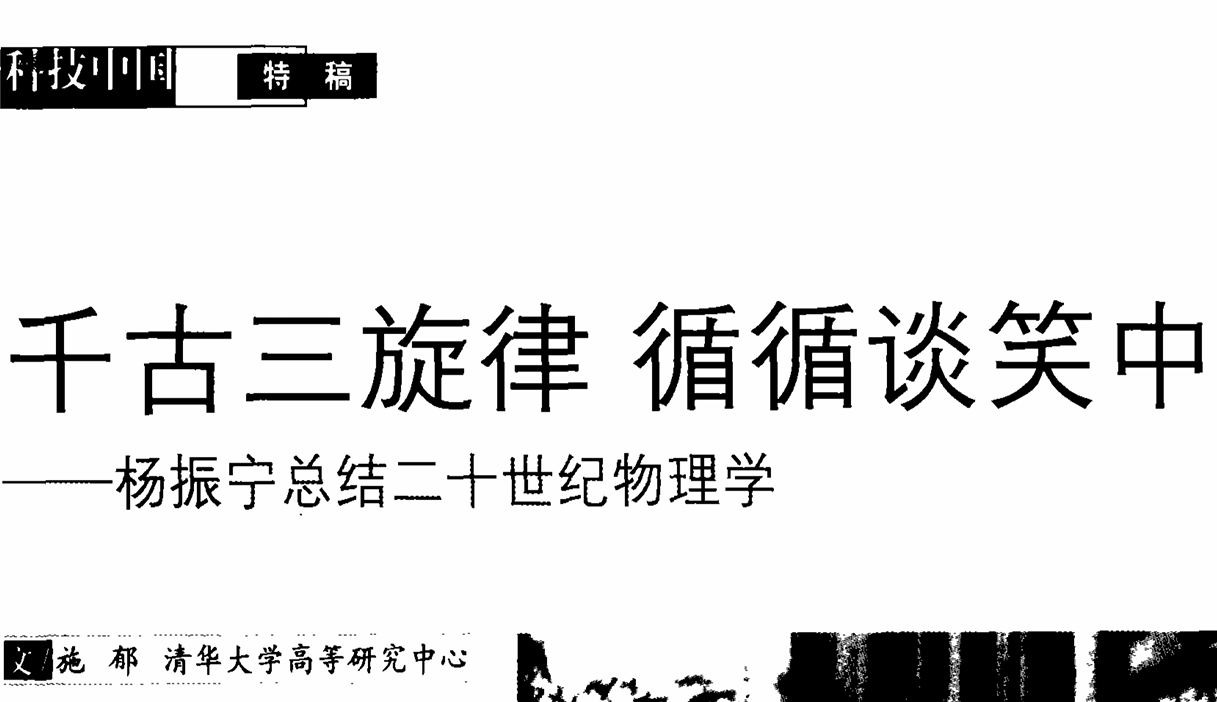

在清华,我和杨先生就他的巴黎演讲做了进一步讨论,并写了一篇文章《千古三旋律循循谈笑中——杨振宁总结二十世纪物理学》。

文章《千古三旋律,循循谈笑中———杨振宁总结二十世纪物理学》。

文章《千古三旋律,循循谈笑中———杨振宁总结二十世纪物理学》。

?

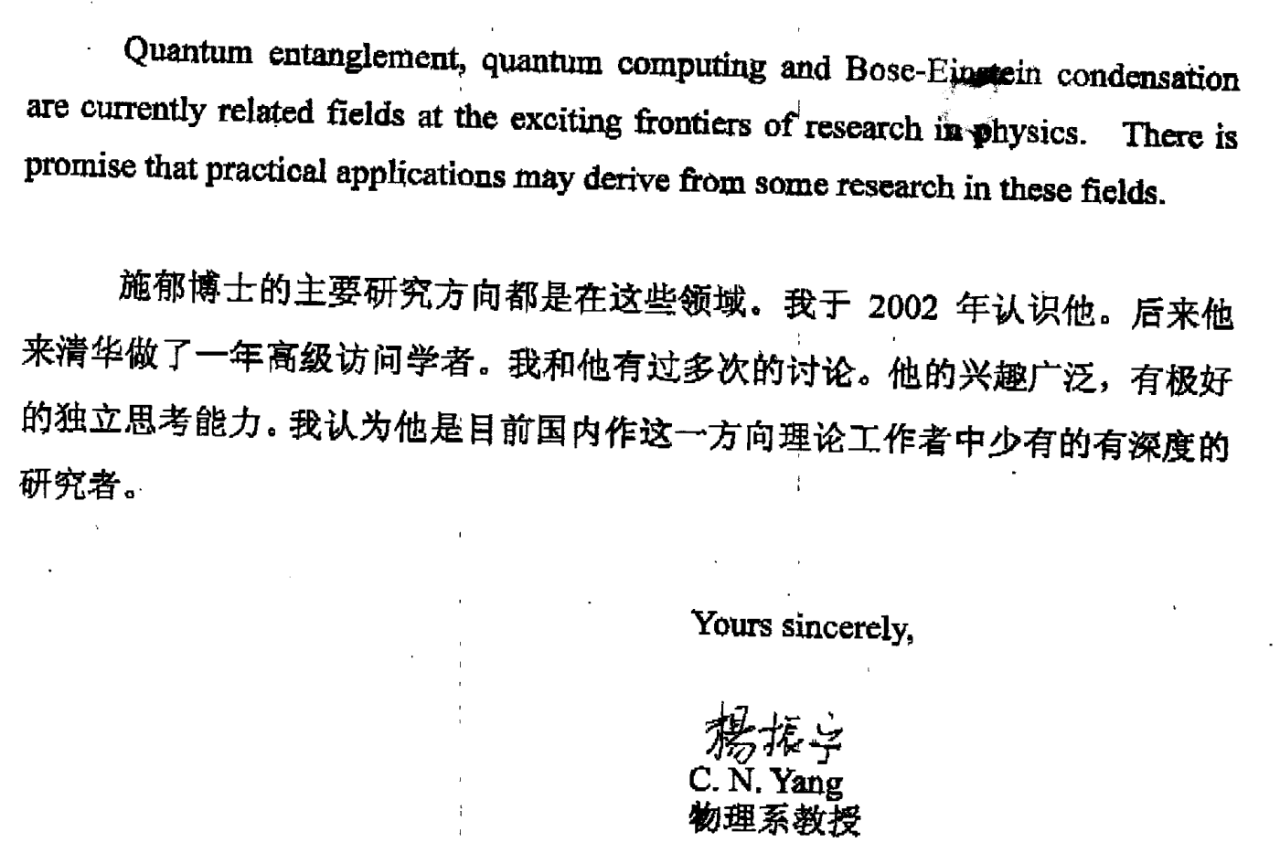

我当时关注的科研问题,一方面是超固体、玻色爱因斯坦凝聚和非对角长程序,是杨先生极力主张的研究方向,另一方面是量子纠缠和量子计算,我还关注量子纠缠在粒子物理中的应用。我1996年就了解到,吴健雄的早期实验工作以及杨先生和李政道先生的理论工作都涉及这方面,虽然他们不用这个名词。后来我在杨先生85岁寿辰学术会议的文集里的文章标题是《杨振宁先生与粒子物理中的量子纠缠》。几年后,我要写文章讨论吴健雄的科学贡献时,杨先生提醒我要包括她对量子纠缠的贡献。我当时写了英文文稿。2022年5月我在吴健雄诞辰110周年纪念会上的演讲题目是《吴健雄的科学精神:从量子纠缠到宇称不守恒》。2023年3月我还发表了《粒子物理中量子纠缠的历史起源:吴健雄、杨振宁、李政道以及其他先驱》。

我也旁听了杨先生讲授的大学物理。

正如杨先生为我写的一封推荐信中所述,我有幸与他有过多次讨论。我从中获益匪浅。这封推荐信还有早先的一个版本,上面将我写成博士后,当时我还天真地麻烦杨先生做了修改。多年后回想起来,觉得或许杨先生个人心目中就当我是他的博士后吧。

杨振宁为施郁写的推荐信。

杨振宁为施郁写的推荐信。

?

我离开清华到复旦时,杨先生嘱咐我和他保持密切联系。我和他平时有频繁的邮件互动,有时也应他之邀,去短期访问。我还整理了他与复旦大学物理学教师的座谈。

2019年11月17日,我拜访杨先生期间,陪同杨先生出席了未来科学大奖颁奖典礼。

施郁陪同杨振宁出席未来科学大奖颁奖典礼。

施郁陪同杨振宁出席未来科学大奖颁奖典礼。

?

基于对杨先生科学贡献的深入学习研究,我2014年发表了《物理学之美:杨振宁的13项科学贡献》以及相关英文文章,并在第8届国际华人物理学大会、杨-米尔斯理论60周年纪念大会上作演讲。2022年杨先生百岁寿辰,杨先生建议我在祝寿学术研讨会上作报告。我用100张幻灯片讲了《物理学的美与真:杨振宁的科学贡献》(后来整理成文字稿),并在祝寿文集中发表同名但结构不同的文章,微调后以《杨振宁的32项科学贡献》为题发表于知识分子,再做小改后以《物理学之美:杨振宁的科学贡献》为题发表于《低温物理学报》。我还写了很多其他关于杨先生的文章。

我和杨先生的讨论也促成他写了两篇文章。一是我注意到英国的《物理世界》杂志发表了一篇关于吴健雄的文章,发给杨先生,并和他讨论,他写了一篇较长的反馈给此杂志。二是我发现伯恩斯坦在网上有个自白,谈到杨先生和李先生,以及他当年在纽约客的文章。我告诉杨先生,和他做了一些讨论,并帮助将伯恩斯坦的一部分自白整理成文字,后来杨先生本人发表了一篇文章。我们还共同署名,发表了他关于西南联大的新回忆。

我还有很多关于杨先生的研究心得,以及杨先生建议去做的事情有待完成。遗憾的是,平时容易忘记时间是有限的,没有抓紧在杨先生健在时整理出更多对他的研究。

在与季理真和王丽萍的访谈中,杨先生表达了对由我解读他的文章的信赖,这令我非常感动。

杨振宁先生是伟大的思想领袖,保守的革命者,富有启发、平易近人的智者,正常的天才。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。