文 | 江才健(《规范与对称之美——杨振宁传》作者)

得知杨振宁教授去世的消息,虽有预期却依然难免伤感。回溯1985年6月5日在美国纽约州立大学石溪分校与他初次见面,至今已有40多年。后来,我同他有许多来往,特别是在1998年开始写杨振宁的传记后,与他有了更深入的接触。我探索杨振宁在物理科学上划时代的不朽贡献,在写传记前后,更在诸多日常生活闲谈中,深深领略他出于一种真实、诚挚本性的为人处世态度,令我感佩。

1992年,杨振宁(左)和江才健在山西太原。

1992年,杨振宁(左)和江才健在山西太原。

?

上次见到杨振宁,是2022年7月24日。那年是他的百岁诞辰,我与他约着在其北京清华大学校园的家中面谈了3个小时。后来我写了一篇短文《百岁杨振宁的小院子》,并公开发表。

自1985年我与杨振宁初见后,我们又见过无数次。2022年5月,我受邀到南京出席吴健雄诞辰110周年纪念会,东南大学希望我请杨振宁发一个他谈吴健雄的视频。联络后,他送来一篇200多字的短文,要我替他宣读。近年因为他年事已高,我并不常给他发邮件,他的回信也多是简短几字。此行我隔离在厦门酒店,曾给他发邮件,提到初到他童年待过的厦门,提到他写的《父亲与我》的结尾说参加香港回归,有“国耻尽雪欢庆日,家祭勿忘吿乃翁”的感慨,说想起当年香港回归种种,感触深刻,也说会到北京去探望他。令我意外的是,这次杨振宁给我回了较长的一封信,“I wish I could also be in 夏门和南京”(我希望也可以到厦门和南京)。

7月初我到了北京,听说他在医院,不允许探视,不由想起3年前在北京同他见面的情形。那时他精神很好,我们俩人还到清华园招待甲所餐厅的小包间吃饭。他谈兴甚高,一个多小时吃饭说话,毫无倦意,还自己走到前台结账。在甲所门口,他看到来与我会面的清华大学教授刘钝,便拉着他这位老朋友一起照相。之后我和刘钝扶他走上汽车,他居然对我说,“江才健,你不要扶着我的手,要让我扶着你,你看那老佛爷就是如此。”我和刘钝就像扶老佛爷般地把他送上了汽车。

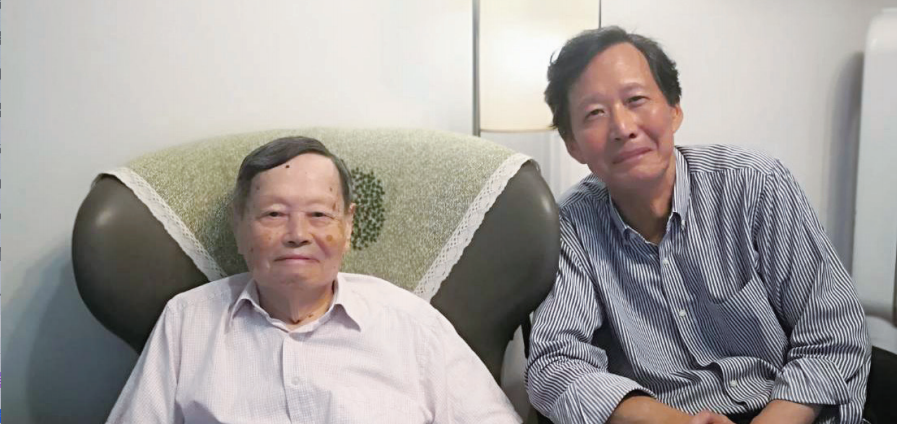

这次说了要来看望,所以在得知杨振宁回家后便同他联络,他立即约定了时间。坦白说,7月24日见他前,我是有点担心的,100岁的年纪,还在医院住了好一段时间,真不知道状况如何。那天,走入杨振宁住家小楼的客厅,我看见他靠墙坐在一张椅子里,露出开心的笑容并向我挥手,精神挺好,看着真让人开心。刚坐下来翁帆问我喝茶吗,我说热水,而坐在椅子里的杨先生居然问我要不要可乐。我吓了一跳,问翁帆:“杨先生喝可乐?”翁帆有点腼腆,笑着说:“偶尔喝半杯。”哈,这倒真是让人放心。

多年来同杨振宁见面谈话,他的说话总是以“江才健,你知不知道某人某事如何如何”开始,他提的人和事虽然有科学学术中的,但也有其他文化、艺术、社会甚至是政治的事,可见他兴趣广泛。尤其令我印象深刻的是他的记忆力,许多事他都巨细无遗,记忆完整清晰。这次谈话也不例外,同样由他牵头提出一些人与事,有些是我熟悉的,有些我只是略有耳闻。这场谈话持续了3小时。后来有朋友问我是否与他谈学论识,讲一些科学问题。事实上,他的物理学术我无从置喙,我们多是闲话家常,偶尔说一些小“八卦”。

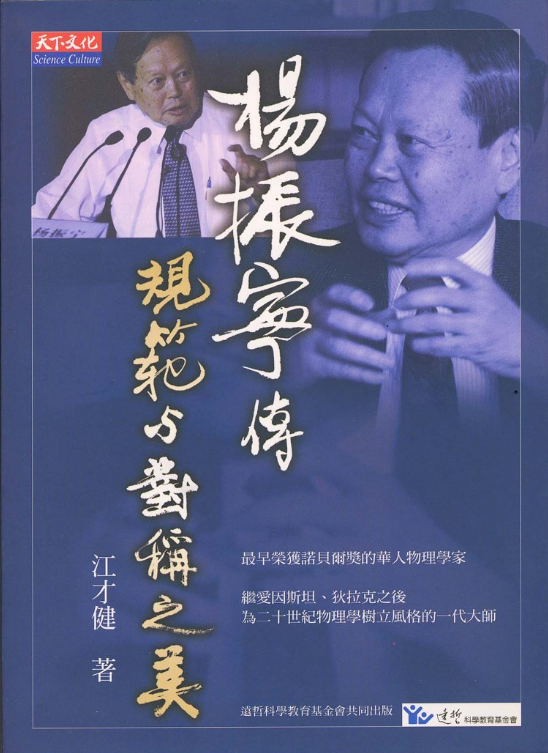

《杨振宁传》繁体版。

《杨振宁传》繁体版。

?

这就是杨振宁看似严肃面容下真实、随性的个性,尤其是面对如我这样熟悉、亲近的友人,他总是性之所至,无话不谈。这回去的是杨振宁在清华校园中的小楼,是20年前他决定回来时,清华大学特别在校园中盖的“大师邸”。这样的小楼一共盖了3栋,另外两栋中一栋是世界力学权威林家翘的,还有一栋后来由国际计算机领域翘楚姚期智居住。2013年,林家翘过世后,小楼空置了一段时间后,由数学家丘成桐居住。

上世纪90年代末,这3栋上下两层、有个小院子的小楼初落成,比起当时清华校园的一般教师宿舍当然算是不错的,但是以目前北京一般的标准,也不算过于特别。杨振宁住家没有大客厅,由车库边门走入,过一个小走道,右手就是一个长条形的客厅,大约5米宽、10余米长,客厅沙发与小几都很普通,像杨振宁一样的不讲究。客厅中段是五扇落地玻璃门,玻璃门外是一个小院子。20年前,有一次杨振宁曾经带我入内看了一下,那时他还没有在这里长住,因此小院中花木混杂,墙边的一排竹子也没精打采。

我坐在杨振宁的左手边,面对长条客厅尾端的方向,他面对着玻璃门外的小院子。我这回仔细看了小院,发现院中花木错落有致,显出一种从容的逸趣。当年杨振宁初回清华,面对园中竹子,还有要效法王阳明穷格竹子道理之言,也引发过一些议论,而现在竹子依然倚墙而生,只不知他的格竹之理,有何新悟。

那天我们谈了许多人与事,人有文学家、艺术家、老朋友、新友人,事则涉学术、历史、人生、婚姻,虽不是上下五千年,总还是红尘多少事。谈话中杨振宁说:“人生是很奇妙的。”这句话出自如此一位慧性过人的百岁智者,自是意义不同。我们谈的兴致很高。翁帆来来去去,偶然坐下插上一两句话,看她神清气爽,早不是二十多年前那个稚气未脱的学生,眼神谈话中显出的成熟自在,确实不凡。

在这次仲夏午后的会面中,杨振宁于我而言不只是一个老朋友,更是科学与历史上一个难得的传奇。偶得此缘,确属幸遇。

2022年7月24日,江才健在杨振宁(左)家中。

2022年7月24日,江才健在杨振宁(左)家中。

?

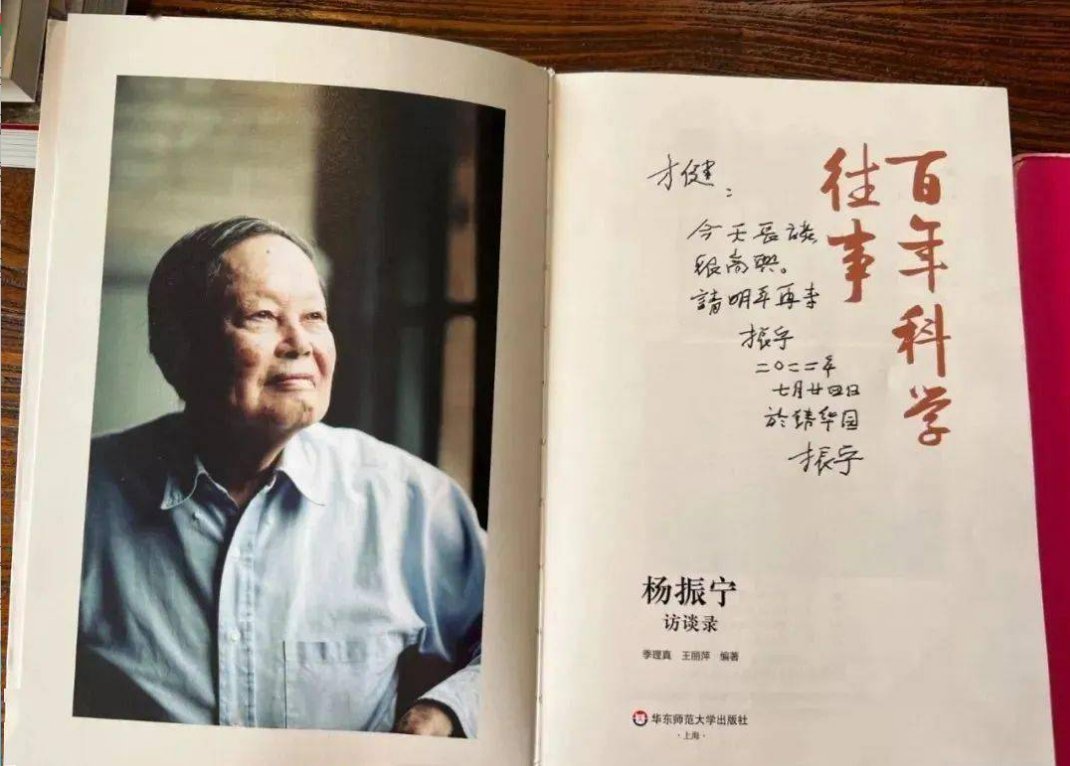

那天杨振宁谈话兴致很高,我们从下午4点谈到7点,之后他还提议到清华甲所吃晚饭,因那天是星期天,没有包间,方才作罢。但是他在我带去的《百年科学往事——杨振宁访谈录》的扉页上写下:“才健,今天长谈很高兴,请明年再来。”

杨振宁在《百年科学往事——杨振宁访谈录》上的留言。

杨振宁在《百年科学往事——杨振宁访谈录》上的留言。

?

第二年的7月,我确实又到了北京,但没再跟杨振宁联络,因为那一年间,我从他十分亲近的得意门生,也是我多年老友的赵午处得知杨振宁那时基本上已不与外人接触。那时,我便意识到,2022年的相会,恐是最后一面。

杨振宁在物理科学上的不朽贡献,近年越来越得到更广泛的关注。虽然他最重要的科学工作是在20世纪完成的,但是跨入21世纪的25年生命历程中,他依然给世界物理科学带来了深远影响。其中特别值得一提的是2015年他在新加坡“杨-密尔斯规范场论六十年”会议上发表的《物理学的未来》。他对于过去50多年物理科学的进展,坦率提出评价与展望。与他惺惺相惜,公认在20世纪物理科学上有极重要贡献的弗里曼·戴森(Freeman Dyson)评价杨振宁是20世纪承续爱因斯坦、狄拉克以降,同样以优美数学风格展现出宇宙认知物理工作的伟大科学家。杨振宁这篇对于物理科学评价与展望的文章,毫无疑问,将会是物理科学中不朽的历史文献。

杨振宁除了在物理科学上的伟大贡献外,他对于民族文化的信心以及对于民族文化的感情也令人钦仰。2003年,杨振宁从生活近60年的美国回到中国长居,自许为“东篱归根翁”。20多年来,他给中国的科学发展、学术教育以及社会文化都带来了极大的影响。事实上,杨振宁很早就表示,自己获得诺贝尔奖的最大成就是帮助改变了中国人自觉不如人的心理作用。

对于杨振宁给中国社会文化带来的影响,近年讨论甚多。2021年出版的《百年科学往事——杨振宁访谈录》,是一本有相当重要意义的书籍。这本访谈录是2016年到2019年8次访谈的辑集,范围涵盖甚广,除了一些比较专业的内容外,杨振宁没有虚矫措辞,直言不讳地说出了对于自己在学术工作上的一些感受。其中还有他对认识的学术人物的直率评价,以及对于一些科学家为人处世的欣赏或不欣赏。

《百年科学往事——杨振宁访谈录》是杨振宁近百岁之龄的谈话辑录。他说出如此直白的评论,是中国学术界“大佬”很少做的事,这在中国社会其实并不容易,因为除了做科学的人对于自我多有一种全然正面的认定,社会一般也颇有这种看法。杨振宁的谈话,反映出他认为科学家也是人,不可能避免任何一个人都会有的人性特质。

杨振宁一向不避讳自己在科学工作中的主观好恶,他自己是诺贝尔奖得主,却不鼓励社会过分看重诺贝尔奖的价值,也不全然摒斥一些科学家成名后追求科学之外的玄想。访谈中他曾说“科学会有世俗的成功,但永远追不上自然的复杂”。这与爱因斯坦所说的“我只知道两个事情是无限的,一个是宇宙,另一个是人类的愚昧,我对前一个还不能确定”,似有前后呼应之势。

前些年在一个不特别显眼的场合,我注意到杨振宁说起自己的生死,他说其实一个人的生命也不是那样重要。但是,对于像他这样一个给人类科学带来如此深远贡献生命的逝去,还是令人伤怀的。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。