“先是往地下,又往天上,最后又往地下,我有勇气接受这种变换,就是由于兴趣较广、知识面较宽之缘故。”

——秦馨菱

秦馨菱(1915.10.17-2003.12.5),地球物理学家,为我国地震学研究、物探事业的开拓及空间探测技术的发展作出重要贡献。曾任中国科学院地球物理研究所研究员,1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。1915年10月17日,秦馨菱出生于山东一个知识分子家庭,今天是他诞辰110周年。

实践出真知

儿时,秦馨菱见到齐鲁大学的金工车间,萌生了浓厚兴趣,主动申请做学徒,并很快掌握了一些基本技巧和机电知识。上中学时,秦馨菱制作了一台当时还不常见的矿石收音机,后来又自制设备钻研无线电技术。这些经历奠定了他未来的科研轨迹。

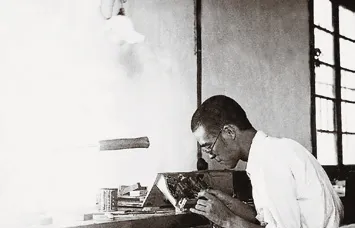

▲1940年,秦馨菱在修理收音机(图片来源:中国科学院院士文库)

▲1940年,秦馨菱在修理收音机(图片来源:中国科学院院士文库)

?

1933年,秦馨菱从3000多名考生中脱颖而出,入读清华大学物理系。大学期间,他在实操类课程上投入大量心思,尤其热爱无线电学。他搭建了一个完整的业余无线电台,还与老师一起试验米波通信,教同学收发无线电报,以期为国防服务。

向大地求索

1937年6月28日,本科毕业典礼后的第三天,原本志在无线电学的秦馨菱选择到香山脚下我国自建的第一座地震台——鹫峰地震台报到。原来,中国地震学先驱、地质调查所的李善邦求助叶企孙,希望他能选派一位得力助手支援地震台的工作,要求“身体健康,能野外工作,功课要中上”,特别是“爱动手做实验”。秦馨菱成为不二人选。在地震台,他负责维护地震仪器的运转,并利用业余时间博览群书。

不久后,七七事变爆发,鹫峰地震台的工作被迫中断。秦馨菱与李善邦撤向后方,先后在湖南水口山、重庆綦江和湖北咸宁等地,用地球物理方法探测抗战急需的铅锌矿和铁矿。1941年,他们在后来的钢铁基地攀枝花测绘了三幅地形图,结合磁法和标本化验探明当地含钒的钛铁矿并估算了储量。1943年,秦馨菱又协助李善邦制成首台国产地震仪,继续地震记录工作。

▲秦馨菱(左)和李善邦在攀枝花地区勘探铁矿(图片来源:科普时报)

▲秦馨菱(左)和李善邦在攀枝花地区勘探铁矿(图片来源:科普时报)

?

1945年,秦馨菱经李善邦推荐,赴美学习地球物理探矿。在不到一年的时间里,他在多家勘探公司担任实习工程师,掌握了地震、电法和放射性勘探等先进物探技术。1950年起,秦馨菱一边探测金属矿产,一边同傅承义、顾功叙等地球物理学家开班培训勘探人才。除发现金岭镇磁铁矿等新矿体外,他还领导研制了大地电流仪、超声测井仪等多种物探仪器,为我国钢铁基地建设夯实基础。

“上天”再“入地”

1958年,探索人造地球卫星的任务落在中国科学院地球物理研究所。凭借大学时期在无线电领域的深厚积累,秦馨菱负责领导研究所二部的遥控遥测研究室,兼任中国科学技术大学探空技术专业教研室主任。

1962年,秦馨菱领导团队参与人造地球卫星预研项目——探空火箭相关工作,成功研制出五路双调频无线电遥测系统,解决了高空气象数据的无线电遥测问题。在探空火箭的跟踪定位难题上,他提出使用板极调制和超再生电路改进地面雷达和火箭应答器,取得良好效果,该路线后被应用于我国核武器试验,精确测定氢弹的起爆位置和高度。

唐山大地震后,秦馨菱再次燃起地震研究的热情。1978年起,他担任国家地震局地球物理研究所第四研究室主任,负责推进北京电信传输地震台网的改进和现代化工作。尽管当时已经60多岁,但秦馨菱仍亲自到野外勘选台址。在他和同事的努力下,北京及周边地区的地震监测能力得到大幅提高。研究生恢复招生后,秦馨菱担任博士、硕士研究生导师,为国家培养了一批地震科技人才。

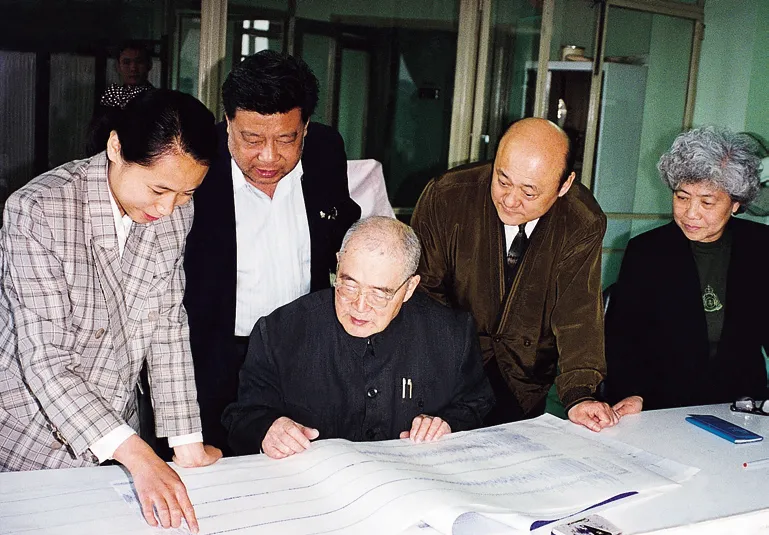

▲秦馨菱(左3)与同事分析地震图(图片来源:中国科学院院士文库)

▲秦馨菱(左3)与同事分析地震图(图片来源:中国科学院院士文库)

?

1980年,秦馨菱当选为中国科学院学部委员(院士)。他的科学生涯中,走过了“入地”“上天”再“入地”的传奇旅程,在地震、物探和航天遥测三个领域都镌刻下印记。他既是杰出的科学家,也是品格高尚的师者。他用业余时间教同事学英文,对于学生深造总是提供无私的帮助。

2003年12月5日,秦馨菱逝世。后辈在他家中整理出藏书4995册,堪比一座小型图书馆。秦馨菱的座右铭是“学习需要点滴积累,细水长流”,他用一生诠释了一位科学家的勤勉、广博与家国情怀。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。