中国科学院南海海洋研究所研究员王卫强团队与美国科罗拉多大学博尔德分校教授Weiqing Han、华东师范大学教授吴莹等人合作,在赤道印度洋潜流多时空尺度变异机制研究方面取得系列新突破。相关成果近日发表于《通讯-地球与环境》(Communications Earth & Environment)和《气候》杂志(Journal of Climate)。

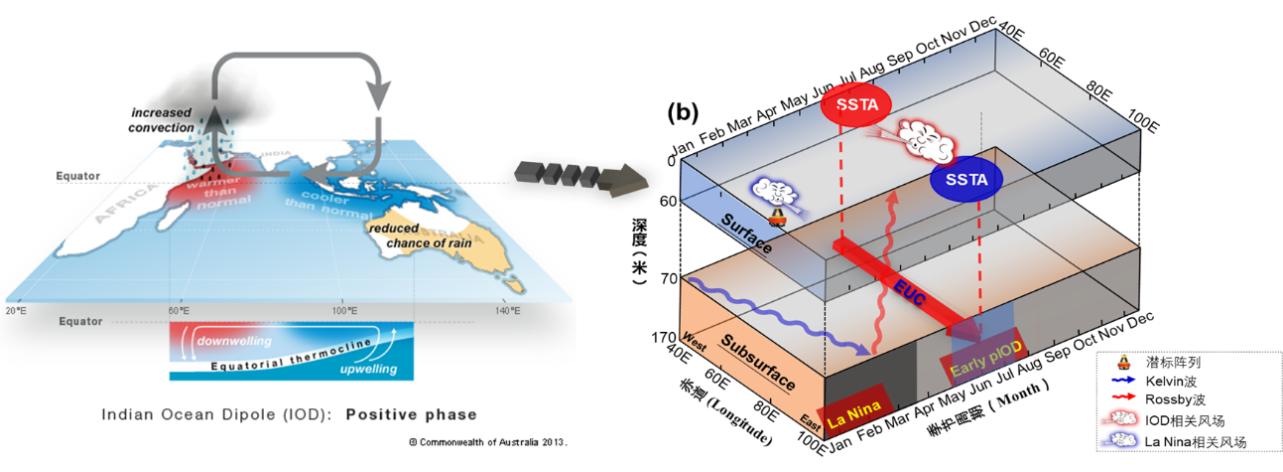

(a)赤道潜流是热带海洋环流系统中一支“水下高速通道”,影响热带物质能量输运;(b)赤道印度洋潜流夏季重现背后的“双重调控魔术”示意图。研究团队供图,下同

(a)赤道潜流是热带海洋环流系统中一支“水下高速通道”,影响热带物质能量输运;(b)赤道印度洋潜流夏季重现背后的“双重调控魔术”示意图。研究团队供图,下同

?

在热带海洋温跃层中,隐藏着一支强劲的“水下高速通道”——赤道潜流。作为全球海洋环流系统的关键组成部分,赤道潜流如同海洋中的"大动脉",源源不断地输送着物质和能量,深刻影响着区域乃至全球海洋环流、气候和生态系统的动态平衡。然而,与全年稳定存在、维持热量平衡的太平洋和大西洋赤道潜流不同,印度洋赤道潜流表现出独特的“消失-再现”间歇性的动态平衡特征:仅在每年早春和早秋出现,而在夏季和冬季则几乎完全消失——这一现象被誉为印度洋最重要的观测发现之一。长期以来,学界普遍将印度季风视为导致赤道潜流间歇性消失的主要驱动力,但最新研究揭示其背后的调控机制远比传统认知更为复杂。

研究团队基于潜标阵列的长期连续观测,发现近几十年来印度洋赤道潜流在夏季出现了显著的“再现”趋势,并进一步揭示了其背后的"双重调控"机制。研究表明,印度洋赤道潜流夏季再现受到印度洋偶极子多样性和厄尔尼诺-南方涛动遥强迫的共同调控。当夏季成熟的正印度洋偶极子事件爆发时,海气耦合过程显著增强,形成有利于赤道潜流发展的耦合动力环境,让原本应在夏季消失的赤道潜流重新出现在赤道温跃层。

更为意外的是,夏季赤道潜流的再现还与前一年冬季的拉尼娜事件密切相关。拉尼娜如同赤道潜流的幕后激发因子,通过激发赤道海盆波动,沿“海盆传播-边界反射-再传播”的动力路径,将能量储存并传递至次年夏季,进一步促成了赤道潜流的夏季回归。这一发现突破了传统“季风控制消失”的认识框架,提出了“冬季厄尔尼诺-南方涛动-夏季印度洋偶极子”双重交织作用的新驱动机制。

在全球持续变暖的背景下,热带印度洋气候模态频率和强度的显著变化使得印度洋赤道潜流夏季再现事件趋于频繁,这将进一步重塑印度洋物质和能量输送特征,对邻近区域气候系统和生态环境产生更为深远的影响。

印度洋偶极子的固有振荡通过风场-温跃层的耦合作用,驱动赤道潜流发生复杂的位相演变及准两年波动响应的机制示意图。

印度洋偶极子的固有振荡通过风场-温跃层的耦合作用,驱动赤道潜流发生复杂的位相演变及准两年波动响应的机制示意图。

?

长期以来,学界已注意到印度洋赤道潜流存在显著的年际变化,且与印度洋偶极子事件密切相关。然而,受厄尔尼诺-南方涛动等复杂动力背景的干扰,难以清晰区分局地和遥强迫对赤道潜流年际变异的调控机制,限制了其预测能力。研究团队基于长时间观测数据、再分析资料和海洋动力模式,结合多种统计分析方法,精细识别出赤道潜流具有的独特准两年变率特征。

在准两年时间尺度上,赤道潜流呈现出规律性的“相位转换”,表现为盆地环流一致振荡(赤道潜流模态)与东西反向“跷跷板”模态(赤道潜流转换模态)的交替出现。这一周期性特征与印度洋偶极子固有的准两年“充放电振荡”框架高度吻合,其驱动机制主要源于风场与温跃层的耦合过程,通过激发赤道低频波动,促使潜流发生复杂的相位演变与动力调整。

该系列成果不仅深化了对印度洋赤道潜流在全球潜流多样性中独特作用的认识,也为提升热带环流系统模拟能力提供了新思路,并为物理海洋、生物海洋与地球化学等多学科交叉研究奠定了重要理论基础。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02704-4

https://doi.org/10.1175/JCLI-D-25-0015.1

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。