周光倬(1897—1966)地理学家,民国外交部特派云南边地调查专员,西双版纳热带植物园早期建园者之一。1897年生于云南昆明。1934年作为外交部特派专员,深入滇缅南段未定界调查英军入侵及“班洪事件”,撰写《滇缅南段未定界调查报告书》,力证班洪、班老为中国领土,为中缅边界谈判提供关键依据。1937年任中央航空学校教官,教授边疆问题和国防地理。1947年任云南大学副教授,教授经济地理。1958年调入中国科学院昆明植物研究所任副研究员,参与西双版纳热带植物园筹建,开展森林气象研究,推动云南地理与气候科学发展。1964年担任云南省第三届政协委员。

“自从他勘界起,就跟边疆地理结下了不解之缘,不管他从事什么工作,始终牵挂着这个事情,这个关系国家安危、国家尊严的大事,而且不限于他去做的滇缅南段未定界的勘界,还扩展到了整个中印缅边界……”回忆起父亲,周光倬的二儿子、地质学家周棣康说。

周光倬正是这样一位心系边疆的地理学家,他的一生,是在求知与探索中不断奋进的一生,是在国家和民族需要时挺身而出的一生。

他的学术成就犹如璀璨星辰,照亮地理科学的天空;他的家国情怀似熊熊烈火,温暖并激励着每一个中华儿女。

?

1 困苦中求学,梦想萌芽

1897年6月7日,周光倬出生于昆明县(今昆明市)一个经营土布的家庭。家中人口众多,生活仅满足温饱但并不宽裕。他的祖父杨炤曾是云贵总督岑毓英的幕僚,随其赴越南参加抗法战争,或许是这段家族历史在周光倬幼小的心灵中种下了爱国与探索的种子。

父亲杨尉瀛和母亲杨罗氏辛勤经营小土布店和土地出租生意维持家计。然而父亲早逝,重担落在母亲肩上。尽管如此,母亲仍秉持耕读传家的家训,坚定支持儿子求学上进,这成为周光倬坚持求学的强大动力。

7岁时,周光倬进入双凤安国寺春华小学学习,但后来家庭的经济困境让他不得不中断了学习。为减轻家庭负担,他前往昆明城内布店当学徒。繁重劳动中,他仍利用零碎时间到私塾读书,这段经历让他更加珍视知识,坚定读书梦想。

1913年,周光倬凭借刻苦努力考入了云南省立第一师范学校,迈向更广阔的知识世界。尽管云南护国运动导致学校停课一学期,他仍于1918年底顺利毕业,随后在官渡南乡乡立高等小学担任教师。这份工作虽然稳定,但他心中始终怀揣着远大的志向,渴望继续深造。

1919年,对周光倬而言是重大转折点。当年6月,北京、南京、武汉高等师范学校来云南招生的消息如黑暗中的曙光,照进了周光倬的生活,他毅然报考南京高等师范学校。当年8月,他经历长途跋涉抵达南京参加复试,科目包括国文、历史、英文、地理、数学、博物等,还有难度颇高的口试。凭借扎实的知识和出色的表现,周光倬被文史地部录取,开启了南京高等师范学校的求学之旅。

南京高等师范学校是中国创办最早的四所高等师范学校之一,在教育领域享有盛誉。1915年9月正式开学,首任校长江谦秉持“嚼得菜根,做得大事”的校训,培养优秀教育人才。学校师资雄厚,国学底蕴深厚,这为周光倬提供了极佳的学习环境。

在学校,周光倬遇到了人生中最重要的几位导师——竺可桢、柳诒徵、汤用彤等。竺可桢是中国近代地理学和气象学奠基者,以严谨治学的态度和渊博的知识深刻影响了周光倬。他在地理教学中注重理论与实践相结合,引导学生关注自然现象背后的科学原理,培养起了周光倬对地理科学的浓厚兴趣。柳诒徵是著名历史学家和国学大师,让周光倬领略到国学的博大精深,学会了从历史角度思考问题。哲学大师汤用彤为周光倬打开了哲学大门,启发他思考人生意义、世界本质等哲学问题。

在南京高等师范学校学习期间,周光倬如饥似渴汲取知识养分。他学习勤奋,兴趣广泛,除了完成文史地部全部课程、修满学分外,还选读哲学系课程,选修英文修辞学和英语语音学。他积极参加各种学术活动,与同学探讨学术问题,结交了许多志同道合的朋友。

1920年暑期,南京高等师范学校招收第一届女生,实行男女同校,这一创举在当时中国教育界引起轰动。身处这充满变革和创新的环境中,周光倬的思想受到了极大的影响,他开始关注社会进步与发展,思考如何将所学知识应用到实际中,为国家、社会作贡献。

2 辗转多地教书,育德启智

1923年,周光倬怀揣着丰富的知识与坚定的信念踏上教育之路,开启了在南京的教学生涯。他从江苏省立第四师范学校到第一中学,再到南京中学,同时兼任南京女子中学地理教员。课堂上,周光倬是知识的传播者,生动展现地理奥秘。他教学风格独特,不仅注重理论知识传授,更注重引导学生思考地理现象背后的深层原因,常结合当时国际形势分析地理因素对各国发展的影响,让学生认识到地理知识的实用性和重要性。

1931年,周光倬著作《日本地理》问世,它精准剖析了日本政治经济发展和版图扩张情况,揭露出日本侵略的野心。通过对日本地理环境、资源分布、工业布局的详细阐述,他揭示了日本对外扩张的内在驱动力,指出资源匮乏的日本必将会将目光投向周边国家,中国是首要目标。这本书如同警钟,在当时引起了广泛关注。

1934年,周光倬的《太平洋问题》一书出版,该书聚焦美英日等帝国主义国家在太平洋地区的竞争态势,分析一战后这些国家的势力范围划分、资源争夺以及即将形成的冲突局面。通过对各国政治、经济、军事的分析,揭示了太平洋地区局势的复杂性和紧张性,指出战争的阴影正逐渐笼罩这片海域。

除教学和著述外,周光倬积极参与教育改革。1932年至1936年,他与竺可桢、胡焕庸、张其昀、许寿裳等共同参与国民政府教育部中小学地理课程标准制定和修订工作。他充分发挥专业知识和教学经验,提出建设性建议,主张地理教学要注重培养学生实践能力和创新思维,让学生通过实地考察、地图绘制等方式深入了解地理知识。

1935年,应竺可桢推荐,周光倬前往位于杭州笕桥的国民党中央航空学校讲课,试讲几个月后又返回南京。1937年春,他正式成为中央航校政治教官,专门教授边疆问题和国防地理。他精心撰写教案和教学提纲,讲授内容涵盖东北、西北和西南边疆复杂局势;《中国国防地理》从总论、绪论到国防原则、地理关系,再到中国国防概况、问题及对日抗战教训等18章,全面阐述国防地理的重要性。他不仅介绍各国国防地理情况,还分析德意轴心国企图,激励学员维护中国国防安全、精忠报国。

1937年,抗日战争全面爆发,周光倬随中央航校内迁昆明继续任教。然而,航校内派系的倾轧让他失望,1939年他辞去航校职务。抗战胜利后,1946年,周光倬被时任云南大学校长熊庆来聘请到云南大学先修班担任史地教师,1947年任经济系副教授,1948年任文法学院副教授。在云南大学,他讲授《世界地理总论》《经济地理》《气象学》等课程,内容丰富、系统,还融入了最新的研究成果和国际形势分析。

在云南大学期间,周光倬积极开展教学科研工作,深入研究云南地理和昆明乡土地理,撰写《云南地理概论》,从自然条件、经济资源、民族状况等方面分析云南地理特点。他还从昆明位置、历史地理、自然地理等方面研究昆明地理,撰写了一系列相关文章。

在云南大学期间,周光倬积极开展西南边疆地理研究,翻译外国人1900至1930年期间发表在《英国皇家地理学会地理学报》月刊上的旅行探险文章,并请同窗好友胡焕庸帮助将其中12篇进行校正修订,结集为《英帝对我西南边疆调查报告集》,内容皆为我国西南边疆和中缅、中印边境地理状况及资源勘察,揭露英帝国主义借科学考察之名行地理情报搜集之实的本质。该报告集奠定了周光倬在边疆地理研究领域的学术地位。

此外,他积极参与社会活动。1951年,担任中国国际贸易研究会昆明区分会筹备委员;1952年,参与中国地理学会昆明分会筹备;1953年,接替调往重庆的王钟山负责筹备工作,并主持召开筹备委员会第一次会议。昆明分会成立后,他组织编写《昆明地志》,宣传昆明地理文化。1954年,他代表昆明分会参加中国地理学会学术讨论会,与全国地理学者交流,提升学术影响力。

1935年2月16日,周光倬(左二)冒险进入班洪后与班洪总管胡忠汉合影。

1935年2月16日,周光倬(左二)冒险进入班洪后与班洪总管胡忠汉合影。

?

1934年12月8日,周光倬(左二)在中缅边界调查途中行进至保山潞江(怒江)惠人桥。

1934年12月8日,周光倬(左二)在中缅边界调查途中行进至保山潞江(怒江)惠人桥。

3 勇赴滇缅勘界,捍卫主权

1934年,英国侵略者踏入云南边境班洪阿佤山,意图抢夺班洪银矿,派兵500余人烧杀抢掠,制造了震惊中外的“班洪事件”。云南旅京同乡会迅速派出37名代表向中央请愿,周光倬是其中一员,他怀着对祖国领土的热爱站在了捍卫国家主权最前线。

国民政府在社会压力下决定派员调查。云南地处偏远,交通闭塞,烟瘴弥漫,盗匪横行,在京官员多望而却步。周光倬临危受命,被任命为外交部特派云南边地调查专员,与参谋本部的李元凯共同肩负调查使命。

同年7月,周光倬等一行从南京出发,经越南海防抵达昆明后各自率员出发。翻山越岭,穿越丛林,经楚雄、大理、保山,抵达腾冲和中缅边界。1935年2月16日,他冒险秘密进入班洪。在当地边民帮助下见到班洪总管胡忠汉,详细了解英军侵略真相,弄清英方在滇缅边界侵略事实和未定界问题症结。因边地匪患丛生,他离开班洪前往勐董缅寺住宿时,匪徒袭扰村寨,周光倬和随行人员持枪戒备,和衣而卧,彻夜未眠。

周光倬后来在《滇缅南段未定界调查报告书》中写道:“至今回忆,幸冒险有此一行,方得明瞭该地之真相,否则一般对于班洪之观感,仍疑惑未解。英人单方之宣传,无以证其谬,界务之症结,无以定其是非。倬对此行,亦方可以达到任务,而实际明瞭班洪事件发生之远因与近因,及英人对该地之侵占与经营情形,得以大白。”

完成班洪界务调查后,周光倬又从勐角、勐董经岩帅、双江赴澜沧、孟连,然后经南峤(今勐遮)、佛海(今勐海)、车里(今景洪)转思茅(今普洱),沿途调查外国教会传教活动和影响情况。

1935年5月,周光倬返回昆明,适逢蒋介石在东陆大学(现云南大学)行辕,召见了周光倬。他详细汇报了调查经过及滇边情形,条理清晰,内容详实。回到南京后,周光倬立即撰写《滇缅南段未定界调查报告书》呈交国民政府,明确指出班洪、班老历来是中国领土,政府应据理力争。他还附上《云南边地调查照片集》《调查滇缅南段未定界经过路线图》《班洪附近形势略图》《滇缅南段未定界五色线图》等珍贵资料,为后续交涉提供可靠依据。

1936年,周光倬在中华史地学会发表《云南边疆之危机》,深刻分析云南边疆面临的严峻形势,呼吁国人鉴于东北覆辙急起挽救,切勿再将“滇边大好河山,拱手让人”。

1953年,云南省军区邀请周光倬等四人参加滇缅界务讨论会;1957年,他在北京师范大学进修时,外交部征求他对中缅划界的意见,他提出班洪、班老和片马一带领土主权必须争取的理由依据,受到中央高度重视,并报请周恩来总理参阅。

1960年,中缅签订边界条约,“班洪事件”中被英国强占的云南沧源县班洪、班老地区189平方公里国土及清末失去的片马、岗房、古浪地区153平方公里国土终于回归祖国。这一成就离不开周光倬等先辈的不懈努力和无私奉献。

4 侨居缅印岁月,心系家国

1939年,周光倬辞去中央航校职务,来到云南大学先修班做地理教学工作,同时兼任昆明联成贸易公司出口部主任,为抗战时期物资运输贡献力量。1940年9月,他远赴缅甸,出任驻仰光经理,肩负起了更重要的责任。

在缅甸,周光倬全身心投入工作,为解决运输难题,陆续添购车辆,委托代运,与多家商号建立良好合作关系。在他的努力下,进口贸易顺利开展,大量战时急需物资源源不断地被运往国内。1941年1月,成功转运进口白布和府绸布800匹,8月又转运进口药品14车640箱,为抗战提供物资支持。

随着日本入侵,缅甸迅速沦陷,贸易被迫中断。周光倬转往印度加尔各答继续从事进口生意。然而,战时英国人的出口控制和外汇管制极为严格,货物转运西藏困难重重。尽管如此,他仍尝试做了两批棉织品进口,但生意最终被迫停止。

在缅甸期间,周光倬阅读了埃德加·斯诺的《西行漫记》,对共产党有了全新的认识。书中描绘的共产党领导下的革命斗争和为人民谋幸福的信念,深深触动了他。他积极参与华侨总会活动,主持华侨总会云南同乡会会议,组织华侨团结起来应对战时困难。

在印度期间,周光倬游历了新德里、孟买、噶伦堡、大吉岭等地,深入了解当地风土人情和地理环境。他将所见所闻记录下来,撰写《滇印驿运情形调查报告》,为国家交通运输提供参考。

抗战胜利后,1945年12月,周光倬返回昆明。尽管他收到了英国爱丁堡大学的研究生邀请函,但最终放弃了留学深造的机会。他深知家庭责任和国家需要更重要,回昆明后继续投身教育事业。

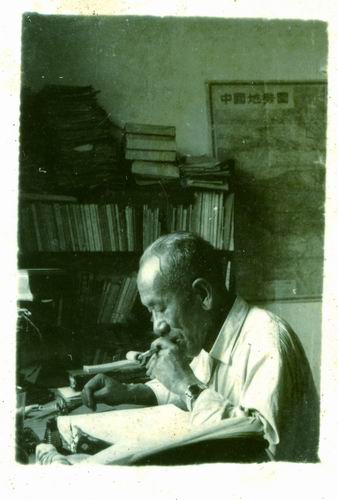

1966年初,周光倬在黑龙潭植物所工作照。

1966年初,周光倬在黑龙潭植物所工作照。

?

5 投身科研工作,探索自然

1957年是周光倬职业生涯的重大转折点,他正式投身科研工作。当年,中苏联合开展云南生物资源考察,决定在西双版纳建立森林生物地理群落定位研究站和热带植物园。周光倬凭借地理气象领域的学识经验,决定留在云南为家乡发展贡献力量。他应竺可桢推荐加入中国科学院系统,参与这一重大科研项目。

1957年11月,刚从北京师范大学进修回来的周光倬,立即赶赴西双版纳与蔡希陶会合。他们骑马或徒步,穿梭在西双版纳山林间,进行考察选址。周光倬详细记录沿途地形、地貌、气候等信息,绘制地形图和考察线路图,为后续建园提供宝贵资料。他在日记中记录了这次考察的艰辛:“7点50分自勐仑出发……10点15分烂泥路。有虎豹脚迹,于心惴惴不安……上坡下坡,尽是烂泥坑,最难行。”“路阴湿多细蚂蟥稍一不慎即钻进袜子中吸血……我左脚趾间被吸出血最多,浸透鞋……流的血在袜上黏了一厚层,而我竟无感觉,但蚂蟥则不见。”

1958年3月,他先到大勐龙筹备森林生物地理群落定位研究站,深入了解当地自然环境和人文情况,参与站点规划设计和设备采购安装。1959年1月,西双版纳热带植物园迁往勐仑建园,周光倬赶绘勐仑植物园规划图和土壤图,为吴征镒和蔡希陶提供重要支持。同年3月,他随浦代英赴西双版纳视察,参加与易武县委关于植物园工作和园址范围的讨论会议,并绘制勐仑自然保护区示意图。

1958年4月,周光倬正式从云南大学调入中国科学院昆明植物研究所,全身心投入科研工作,负责西双版纳热带植物园、群落站及丽江高山植物园的气象工作。他通过好友、著名气象学家吕炯和厂家联系,采购先进气象仪器,完善观测站设备。他带领气象组研究西双版纳气候特点和变化规律,在勐仑及大勐龙地区进行气象观测和小气候研究,为植物生长和保护提供科学依据。

在科研工作中,周光倬积极开展理论研究,对云南地方气候、热带雨林小气候、云南地形地势对生产关系的影响等进行深入探索,撰写相关论文。他还参加沈阳全国森林气象学会的学术会议,报告西双版纳热带森林生物地理群落定位研究站发展概况。他与省气象局周以仁共同编写《昆明的景观与气候》,完成中国科学院昆明植物研究所和云南省气象局合作的课题项目。

调入中国科学院昆明植物研究所后,尽管已是花甲之年,周光倬仍保持着旺盛的工作精力。他常年坚持在昆明、西双版纳、丽江间奔波,亲自参与勐仑植物园的气象观测记录、植物野外调查及栽培试验。

作为云南省政协委员,周光倬积极履行职责,向政协提出“编写完整而有科学价值的云南地理志”“西双版纳州及澜沧等县为发展粮食和热带经济作物应速勘建中小型水库及水力发电站”“及时采取有效措施迅速制止毁林开荒、烧山乱伐等一系列破坏森林的活动”等提案。这些提案体现了他对云南地理研究的重视、对地方经济发展的关注及对生态环境保护的责任感。

(作者单位:中国科学院西双版纳热带植物园)

作者手记

为国家需要挺身而出

周光倬从困苦中求学,踏入南京高等师范学校校门,开启学术探索征程。在名师引领下,不断汲取知识,成长为优秀学者。此后辗转多地教书,将知识毫无保留地传授给学生,培育一代又一代人才。他不仅注重知识传授,更强调培养学生的爱国情怀和社会责任感。

当国家面临领土主权危机时,他毅然挺身而出,担任外交部特派云南边地调查专员,深入滇缅边境调查。他不畏艰险,克服重重困难,收集大量珍贵资料,为维护国家领土主权作出卓越贡献。

在科研工作中,他积极参与中国科学院西双版纳热带植物园建园工作,为选址、规划和建设付出辛勤努力。他带领气象组开展系列研究,取得重要科研成果,为热带植物研究和保护提供有力支持。

周光倬的学术精神体现在对知识的不懈追求、对真理的执着坚守。他在学术研究中始终保持严谨态度,注重实证研究,不断学习探索新知识领域,勇于创新,为地理科学发展作出重要贡献。他的家国情怀表现为对祖国的热爱、对民族的高度责任感,将个人命运与国家民族命运紧密相连。

周光倬的一生,让我们明白,无论身处何种困境,都要坚守梦想,追求知识;在国家民族面临困难时,要挺身而出,勇挑重担,为国家繁荣富强、民族伟大复兴贡献力量。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。