预测藻华发生发展过程始终是困扰科学家的难题,气候变化条件下藻华事件的预测预警愈加困难。近年来,太湖藻华态势变化剧烈:2016–2020年太湖蓝藻处于高发期,但2021–2023年期间蓝藻暴发事件陡降,其背后的驱动机制有待进一步研究。

针对这一科学问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与流域水安全全国重点实验室秦伯强研究员团队联合河海大学、澳大利亚阿德莱德大学多位学者,基于太湖湖泊生态系统研究站的水质、气象和水文数据分析和机理模型模拟方法,系统解析了2021–2023年北太湖浮游植物生物量减少的驱动过程,揭示了大型浅水富营养化湖泊浮游植物生物量长期变化的潜在机制。

研究发现,入射光合有效辐射降低及其引发的浮游植物和底泥磷释放之间耦合强度减弱,是2021–2023年北太湖浮游植物生物量减少的主要原因。太湖水体磷酸盐浓度变化主要受磷酸盐内循环影响。入射光合有效辐射降低(尤其是春季)导致浮游植物光合作用速率放缓,生物量较历史同期偏少,削弱了浮游植物和内源磷循环之间的正向反馈关系,进一步降低了浮游植物生物量。

在气候变化日益加剧的背景下,仍需持续削减外源营养负荷,以减弱大型浅水富营养化湖泊中浮游植物和内源磷循环之间的正向反馈作用,并缓解气候变化对大型浅水富营养化湖泊生态系统的影响。

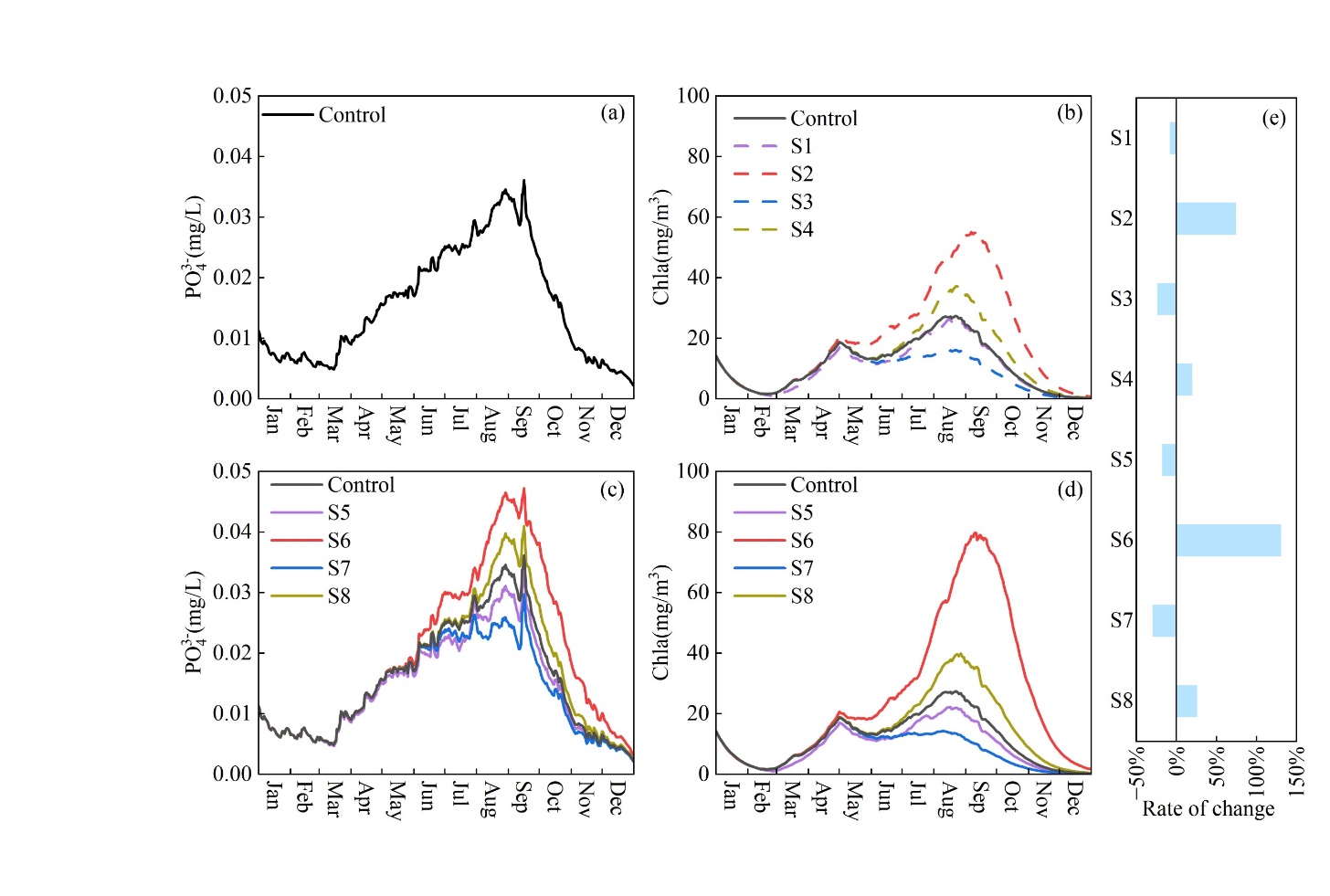

图1 不同数值模拟试验下磷酸盐和叶绿素a浓度的时序变化

图1 不同数值模拟试验下磷酸盐和叶绿素a浓度的时序变化

上述成果近期发表在水文水资源领域国际知名期刊Water Resources Research上。

论文链接:https:// doi.org/10.1029/2024WR039014

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。