|

|

|

|

|

一作博士答辩前两天,论文被接收!他们9年攻关终收获 |

|

|

文 |《中国科学报》记者李晨

12月初的湖北,上午8点的油菜田,霜露浸透了裤脚。中国农业科学院油料研究所研究员刘立江和团队成员们弯着腰,一株接一株地拔起油菜苗,手指冻得通红——这是他们筛查抗根肿病油菜材料的第三年。300多份材料,共计约9万单株样本,3年重复鉴定下来,99%都感病,高抗或免疫的材料极少。

绝望笼罩着团队。没有抗病材料,只有一堆感病的,还怎么找抗病基因?

6年后,刘立江带领团队终于在攻克十字花科作物“癌症”——根肿病的高效持久防控上取得了重要突破。近日,《自然-遗传学》发表了这一研究成果。

吴钰坡(前排左二)毕业时,团队集体合影留念,前排左一为刘立江

吴钰坡(前排左二)毕业时,团队集体合影留念,前排左一为刘立江

?

通讯作者刘立江(左)和团队资深首席研究员刘胜毅在实验室

通讯作者刘立江(左)和团队资深首席研究员刘胜毅在实验室

?

科研生涯起步即转型

“我以前是做油菜菌核病的,不做根肿病。”2015年,刘立江加入中国农业科学院油料作物研究所,这成为他科研工作的重要转折点。此前,他对根肿病了解得很少,到油料所工作后几乎从零开始。这让他既感到颇有挑战性,也带着几分对未知领域的好奇。

刘立江要熟悉新的工作环境、科研团队,更要快速掌握一个完全陌生的研究领域。根肿病作为十字花科作物的毁灭性病害,其复杂性和研究难度远超他最初的想象。“我知道不好做,但不知道这么不好做。”他回忆道,“一开始只感觉吃力。”这种“吃力”不仅来自理论知识的欠缺,更体现在实践经验的不足上。

在实验室里,他需要从头学习根肿病的基础知识。每天看大量文献资料,了解病原菌的分类地位、侵染机制、病害循环等基本概念。根肿菌独特的生物学特性让研究变得异常复杂。“根肿菌很独特,它不是真菌、卵菌或细菌。”刘立江解释说,“而是具有动物行为的低等单细胞真核生物,即原生动物。”

刘立江还得学会种油菜,学会在地头辨别根肿病,掌握病害调查方法,了解不同发病程度的表现。“染病早期,这个病不容易发现,一发现就是晚期了,错过了最佳防控时机。”在江南的乡间,他亲眼看到大片大片的油菜病株根部肿大成瘤,最终导致油菜大面积死亡,农民恨透了根肿病。这让他恨不得马上就找出“治病”的办法。

这段转型期虽然艰难,但是,“我就是想把根肿病这个事情搞清楚,那个时候我也做好了长期坐冷板凳的思想准备。”刘立江说。

油菜根肿病症状(湖北咸宁,2023年12月)

油菜根肿病症状(湖北咸宁,2023年12月)

?

一篇文献:穿越48年的时空对话

2017年冬,刘立江踏上了加拿大萨斯卡通市的土地。“这个地方在北纬52.2度,相当于我国最北端漠河地区。冬天十分漫长,在零下30℃的夜里离开实验室回家是常态。”刘立江说。

加拿大油菜根肿病暴发比我国早,非常严重,有很多团队在做根肿病研究,但一直没有重大突破。“卫扬斗老师的实验室十年前曾做过根肿病相关研究,有比较好的研究基础。而且这里有深厚的细胞生物学知识积淀,能帮我掌握根肿菌相关病理研究体系。”刘立江说,他以博士后的身份加入卫扬斗实验室,重启了根肿病的相关研究。

由于根肿菌是活体营养型病原物,无法体外培养、无法进行荧光基因标记和追踪,并且危害根部,研究起来十分困难。不过现有的活体荧光染料标记技术的突破,已经可以帮助刘立江应对这些挑战。

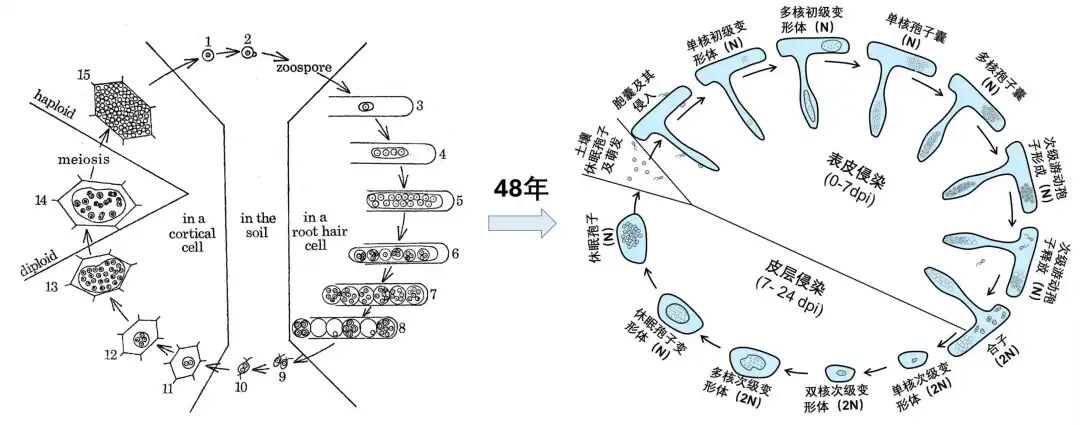

他一边做实验,一边不断在文献中找办法。一篇1972年发表在Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences上的论文吸引了他的注意。

英国爱丁堡大学教授戴维·英格尔(David Ingram)曾用早期电镜观察根肿菌侵染过程,并拍下了一些实验照片,据此他首次提出了根肿菌的生活史。但20世纪70年代的显微电镜分辨率仅10微米,英格尔的模型缺乏充分的数据支撑,尤其是一些关键环节的数据。

“2009年以来,国际上有多人提出了根肿菌的生活史模型,但均基于推测,没有数据支撑。只有英格尔的模型是有数据支撑的。”刘立江说,这篇论文给了他巨大的启示,使得他后来的实验研究得以顺利进行。可他当时没有想过联系英格尔,更没想到后来英格尔会主动联系他。

刘立江利用现代技术首次完整绘制了根肿菌的生活史模型,“每个阶段都有数据支撑”。他们还清晰捕获了英格尔未能观察到的根肿菌有性生殖阶段——游动孢子配对形成双核合子的瞬间。

2020年,美国植物病理学会期刊Phytopathology(《植物病理学》)发表了这项成果,并专文评述到:“这一研究成果阐明了自1878年根肿菌发现以来长达142年的根肿菌生活史之谜。”

让刘立江没有想到的是,论文发表几天后,他收到了82岁英格尔的邮件:“你们解决了困扰我半个世纪的谜题。”团队成员都震惊了,“当时都没想到老先生还活着”。

刘立江迅速回信,表达了对英格尔由衷的感谢,“正是在你的研究基础上,我们才能够澄清根肿菌的生活史”。他们完成了一场跨越48年时空的学术对话。

根肿菌侵染循环模式。左:戴维·英格尔模式(1972年);右:刘立江模式(2020年)

根肿菌侵染循环模式。左:戴维·英格尔模式(1972年);右:刘立江模式(2020年)

?

3年筛查受挫:找不到抗病材料

两年的加拿大博士后经历催生了3篇关于根肿病研究的关键论文,并帮助刘立江建立了根肿病研究的相关知识和技术体系。但要消除根肿病,刘立江还得回到国内,在田间实践中寻找答案。

为寻找抗病基因,刘立江团队启动了一项田间筛查工作。在湖北枝江、安徽太平的试验田里,“用了近300份材料,每份材料要用100个单株重复做3次——也就是总共要做9万个单株,铺满了10亩试验田。”

为捕捉根肿病发病关键期,他们把筛查时间锁定在每年11月底至12月初——此时油菜处于越冬期,根肿病危害达到了顶峰。

然而湖北的冬天阴冷潮湿,田间温度常低于5℃。每天清晨,刘立江带着团队成员踩着霜露进入田间,挨个把油菜苗连根拔起,观察记录根肿病的症状。“油菜地里又湿又冷。”刘立江说,为高效完成筛查,他们9人分工协作。3人负责拔苗,剩下6人分成三组——每组2人,1人观察、1人记录。病情分四级记录,从0级根系健康到3级根部肿如核桃、植株濒死。就这样,他们用肉眼判断了近十万个根系的病变程度。

“最艰难的是持续低温作业。我们每天要在寒风中工作10小时,双手常冻得无法握笔。”刘立江说。

然而让人崩溃的是,这样的辛苦付出,换来的却是失望。

历经3年筛查,在300多份材料中,仅8份有中度抗性,感病的高达99%。“本想筛抗病的,结果筛出一堆感病的。”刘立江无奈地说。

油菜根肿病田间抗性鉴定(湖北枝江,2016年12月)

油菜根肿病田间抗性鉴定(湖北枝江,2016年12月)

?

巧用拟南芥:从抗病到“控感”

很多时候,这样的感病材料都被丢掉了。但刘立江没有灰心,他仔细观察发现,它们的病情程度有明显差别。“就像人得新冠,有的只低烧一天,有的发高烧三天还咳嗽”。这引发了他的思考:既然找不到抗病基因,能不能从感病材料中寻找感病基因,从而反向攻克呢?

通过进一步量化感病指标,他们发现,油菜基因组上某一个区域与感病程度呈现很强的关联性。“就像人的免疫力有强弱,作物对病原的耐受性也存在遗传差异。”

文献证明,敲除感病基因同样能让作物获得抗性。刘立江解释,这就好像拆除病菌的“入侵通道”。于是,他们决定在感病材料中定位关键的感病基因。

2018年末,团队完成了所有样本的重测序,建成了包含300万个单碱基变异位点的基因型数据库。他们意外发现,一个编码β-1,3-葡聚糖合成酶的基因GLS5,原本被认为只与细胞壁合成有关,现在却展现出与根肿病感病性的显著相关性。

要验证这个基因的作用,在油菜上很难实现,因为油菜的基因组较复杂。刘立江想到了用模式生物拟南芥,“拟南芥突变体8个星期就能出结果,而用油菜做要14个月。”

当接种根肿菌后,令人震惊的现象出现了:作为对照组的野生拟南芥根系肿如串珠,而突变体根系却纤细如常,表现出了极强的抗性。“在拟南芥中有它感病,没它抗病!”这个发现让团队兴奋不已。

更深入的机制研究揭示了分子层面的精妙攻防。团队敲除了在油菜、白菜、甘蓝中的GLS5基因后,它们同样表现出对根肿菌不同生理小种的广谱高抗抗性。而且,油菜GSL5敲除植株在产量、含油量、株高等重要农艺性状方面与野生型无显著差异。这代表着重大的应用潜力。

?

拟南芥GSL5突变前后根肿病抗性鉴定(上,GSL5突变前高感;下,GSL5突变后高抗)

一作博士答辩前两天,论文接收了

2024年8月,这份凝聚着多年心血的论文,终于汇入《自然-遗传》的投稿系统。一个月后,编辑部通知他们论文准备送审。

然而这时,学术网站bioRxiv上发表了一个加拿大研究团队的一篇未经同行评议的论文。“这篇论文与我们的研究对象和结论几乎完全一样。我瞬间惊出一身冷汗。”刘立江说,“原来国际上也有人在做几乎完全一样的工作,要是我们晚一点投稿,可能就前功尽弃了。”

他又仔细读了加拿大团队的论文,逐渐冷静下来:“现在大家都在一个起跑线上,我们投稿早,而且做得比加拿大团队要全面、系统,应该很有优势。”

10月下旬,他们收到审稿意见,整体评价正面、积极。编辑给了两个月时间修改,需要补充一些分子机制方面的工作。

12月20日,他们将论文返修回去。彼时赶上西方的圣诞节和新年放假,他们一直等到2025年1月5日,才看到系统显示已送至审稿人。没想到的是,漫长的等待才刚刚开始。

正常情况下,3至4周就应该收到审稿意见,而且这次是返修,预期审稿会更快。然而,等了一个月,没有消息;两个月,还是没有消息。

“这时心里就比较慌了,要是加拿大团队那边进展快的话,很可能会在我们前面在线发表。”于是刘立江给编辑写了一封邮件进行询问,同时把加拿大团队的相关情况也向编辑做了说明,希望编辑能够加快进度。

编辑很快回复说将再次催促其中一位审稿人,同时把已经收到的其他审稿人意见反馈给了刘立江。然而2周后,编辑称联系不上那位审稿人,决定重新找别的审稿人。

接近5月,论文第一作者、刘立江的学生吴钰玻面临着即将博士论文答辩。一直等不到论文的二审意见,刘立江又开始担心起来。

5月上旬的一天,他们终于收到编辑部的邮件:Accepted in principle(原则性接收)。二审意见中,审稿人一致给予肯定和认可,无大修意见。

这时距离博士研究生答辩仅剩两天。最后,吴钰玻顺利答辩。

“差两天,学生的博士帽就可能晚戴一年。学生跟了我5年,我说什么他都很认真地做,甚至做得比我要求的更多——这是一种相互支持、彼此成全。”刘立江感慨地说。

根肿病这一领域不容易发高水平论文,刘立江坚持做这个方向,直到入职油料所10年才做出了一篇高水平论文。此前为了支持他工作,油料所破格提拔他担任团队首席。“科研就是一环扣一环,没恒心很难坚持。”刘立江说。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41588-025-02306-y

文中图片均为受访者提供

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。