2020年底,31岁的李炜结束了在美国近10年的求学和工作,加入中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(以下简称长春光机所),并出任微纳光子学与材料国际实验室主任。该实验室是吉林省3家国际科技合作重点实验室之一。

李炜

5月15日,李炜团队在《自然》发表了题为“Dispersion-assisted high-dimensional photodetector”的论文。长春光机所是第一完成单位,这也是该所成立72年来首次在《自然》发表论文,实现了零的突破。

“我们在国际上首次利用单个器件、单次测量,实现了高维度光场的光谱、偏振、光强等信息。”李炜向《中国科学报》介绍了这篇论文取得的突破性进展。

近年来,李炜带领着一支年轻的科研团队,既在基础研究前沿探索,又在尝试解决应用难题。

光学领域研究很少登上《自然》

“每年《自然》会发表很多来自不同研究领域的高水平论文,但光学领域的论文非常少。这次的研究成果能够在《自然》发表,我们感到非常振奋。”李炜说。

据了解,李炜等人研究的光场不仅包括日常生活中可以感受到的光的强度,还包括光谱、相位、偏振等多个维度的信息。

李炜表示:“通过对光场传输的理解和调控,我们可以实现对光的精细操控,并获得更丰富的光学信息。”

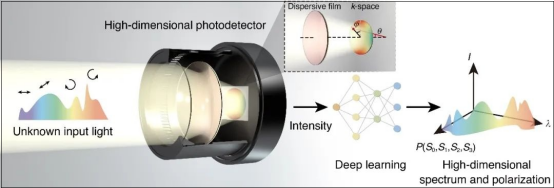

“过去对光场的探测,由于探测器件维度相对受限,往往只能探测单一的光谱、偏振、强度等。如果要考虑复杂和混合的状态,只能采用多个探测器或者进行多次测量。”李炜介绍,“我们的研究仅需单个器件就能够将高维光场的信息全部映射到单次测量成像结果之中,并通过深度学习方法来解码偏振和光谱信息,最终实现高维度光信息的探测。”

高维光场探测方法的原理示意图

谈及研究的亮点,李炜称,最主要的亮点是发现了光学基本原理背后的隐藏信息。研究利用光学界面的空间色散和频率色散特性,在波矢空间(在一个特定的波形中,波的传播方向和波的振动方向的夹角所构成的空间)对偏振和光谱响应进行调控,通过简单的光学元器件和成熟的镀膜技术实现了对复杂高维光场的探测。

“这项研究不需要新奇的材料和精细的微纳加工。”李炜说,“我们只用到大学课本中的知识,就找到了解决如此复杂高维问题的钥匙,也许这就是‘大道至简’的魅力。”

考虑到这项研究可能会给多个领域带来重要影响及其巨大潜力,李炜等人决定向《自然》投稿。

“3位评审专家对研究的创新性都给予了高度评价,其中有评审专家评价我们的研究‘填补了领域的空白’,这也是论文顺利发表的重要因素。”李炜告诉《中国科学报》。

从零开始的突破

“探测高维度光场信息是我回国后开展的一个新探索,有别于我之前的研究方向。从开始研究到论文发表,历时近3年,投稿的过程很顺利。”李炜回顾研究历程说,“长春光机所之前也没有相关研究基础,我们从零开始,搭建平台、购买设备、培养学生、建设团队,终于迎来收获。

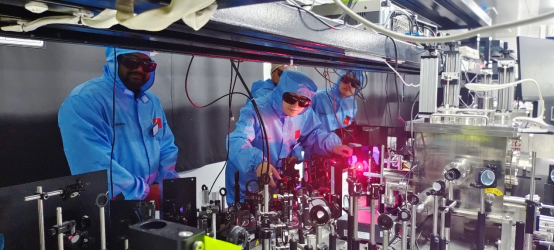

谈及为什么可以在短时间内取得重大突破,李炜表示,最重要的是团队成员的共同努力,3年的攻关是对团队意志力的考验,其间历经2022年长春疫情封城,团队多名成员依然坚守在实验室。今年春节假期,团队放弃了和家人团聚的机会,在实验室高效完成了补充实验和论文修改。

他透露,团队现在研制的元器件将进一步扩大光学参数的探测范围,实现超宽带和高分辨率探测,进而服务遥感探测、分子药物探测等领域。

在外界眼中,长春光机所以大工程攻关见长。第一台红宝石激光器、第一台单反照相机、第一台大型电影经纬仪……长春光机所是新中国在光学领域建立的第一个研究所,也是中国光学的摇篮。

在王大珩院士、徐叙瑢院士等老一辈科学家的带领下,长春光机所不仅创造了十多项“中国第一”,还先后参加了“两弹一星”“载人航天工程”等多项国家重大工程项目。

这些年来,随着研究所调整研究布局,以及像李炜这样的青年人才的加入,长春光机所在基础研究领域也取得了不错的成绩,并实现零的突破。

前沿与应用并行

回国前,李炜已经拿到国外多所名校教职的offer。当被问及为什么选择长春光机所时,他说:“长春光机所可以提供不输国外的一流研究平台和发展空间,而且我一直向往能回国做一些实事。”

李炜本科的专业是热能与动力工程。在学习过程中,他对太阳能有了一些了解后,发现“太阳本身是一个大光源,这让我对光产生了浓厚兴趣,并决定在本科毕业后,转而攻读光学相关的博士学位”。

2011年,李炜从哈尔滨工业大学本科毕业后,先后在美国范德堡大学和斯坦福大学,完成光学相关的博士学业和博士后研究工作。

李炜团队在长春光机所开展的另一主要研究方向是热辐射调控,该领域的研究得益于他之前在光学和热学的研究背景,因而在国际上建立了一定知名度。

加入长春光机所后,李炜带领的科研团队大展拳脚,一边探索最前沿的基础研究,一边尝试解决产业的应用需求。“前者追求创新性和极限,后者追求可靠性和稳定。”在李炜眼中,“基础研究和应用需求看似相距甚远,但其中发现问题、分析问题、解决问题的内核却是相通的”。

李炜(左二)指导实验的日常工作照

“研究是开放的,合作也是开放的。”李炜介绍,自己担任微纳光子学与材料国际实验室主任以来,从美国、日本、法国等引进了多位高水平科研人员,并推动实验室与国内外顶尖高校研究机构开展学术交流与合作。

如今,实验室会聚了世界各地的科研学者,外籍科研人员约占五分之一。李炜希望不同国籍、不同学术背景的科研人员优势互补、形成合力,做出可以在科学领域产生重要影响的成果。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41586-024-07398-w

*本文图片均为受访者提供

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。