|

|

|

|

|

FIE 福州大学张久俊院士/郑云教授、清华大学于波教授:开发用于CO2转化的固体氧化物电解池:一种关键的电力多元转换技术 |

|

|

论文标题:Developing solid oxide electrolysis cells for CO2 conversion: A critical power-to-X approach

期刊:Frontiers in Energy

作者:Yuhui Jin, Fengchao Li, Yun Zheng, Wenqiang Zhang, Shufan Wang, Wei Yan, Bo Yu, Jiujun Zhang

发表时间:9 Apr 2025

DOI:10.1007/s11708-025-1012-6

微信链接:点击此处阅读微信文章

文章简介

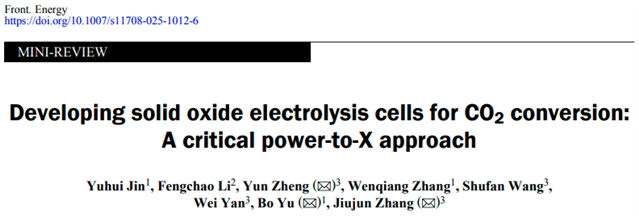

本文系统梳理了固体氧化物电解池(SOECs)在CO?转化中的作用机制、技术路径、市场现状及发展挑战。研究围绕Power-to-X(P2X)技术框架,重点分析了SOECs通过电化学过程将CO2转化为一氧化碳(CO)、合成气(H2/CO)、甲烷(CH4)、乙烯(C2H4)等化学品的关键路径,同时探讨了当前SOECs的市场应用现状及大规模推广面临的技术与经济瓶颈。

研究背景及意义

全球温室气体排放引发的气候变化已成为威胁生态与经济的核心问题,《巴黎协定》提出将全球升温控制在工业化前水平2 ℃以内的目标,推动了可再生能源的快速发展。然而,可再生能源的间歇性特征对电网稳定性构成挑战,如何高效消纳可再生电力并实现碳资源的循环利用成为关键。在此背景下,P2X技术能够将电能转化为化学能存储,为解决可再生能源消纳与碳减排提供了双重路径。其中,高温固体氧化物电解池因其热力学效率高、无需贵金属催化剂、与下游化工过程兼容性强等优势,成为CO2转化领域的研究热点。

既有研究主要关注SOECs用于CO2还原的单一路径,但缺乏对多转化路径的系统总结,且对SOECs市场现状及关键制造商的分析较为匮乏。通过梳理SOECs的作用机制、技术路径及市场动态,本研究为理解SOECs在CO2转化中的技术经济性、 可扩展性及未来发展方向提供了全面视角,对推动CO?资源化利用与低碳能源系统构建具有重要参考价值。

图1 通过固体氧化物电解池将CO2转化为化学品的理想路径

主要研究内容

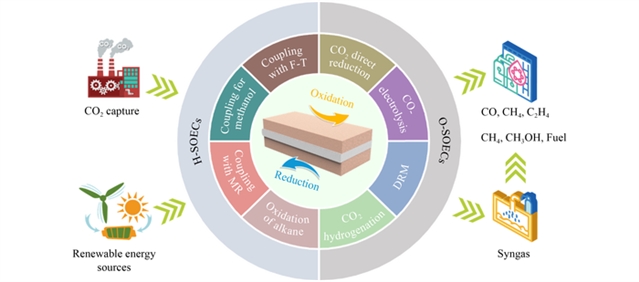

研究首先从SOECs的基础结构与分类入手,根据电解质传导特性可将其分为氧离子传导型(O-SOECs)与质子传导型(H-SOECs)。O-SOECs通过氧离子在阴极还原CO2/H2O并迁移至阳极生成氧气,需高温(600-1000 ℃)保证离子导电性,常用电解质包括氧化锆基电解质、氧化铈基电解质及镓酸镧基电解质等。其主要挑战是高温下催化剂会发生团聚和积碳,而通过析出处理可提升催化剂的稳定性,例如Sr2Fe1.5−xZrxMo0.5O6−δ等材料经析出处理后,在800 ℃、1.5V条件下电流密度可达1.72 A/cm²并稳定运行100小时。

H-SOECs则通过质子在阳极生成并迁移至阴极参与CO2还原,运行温度较低(400-600 ℃),电解质多为ABO3型钙钛矿(如Ba(Ce,Zr)O3)。其核心问题是质子传导电解质在CO2环境中的碳酸盐化降解,通过锆(Zr)、钕(Nb)掺杂或表面涂层(如Fe2O3功能层)可提升材料的稳定性,例如增加BaCe0.8−xZrxDy0.2O3−δ中锆的含量可增强抗CO2腐蚀的能力,Fe2O3涂层的H-SOEC在650 ℃下能够稳定运行630小时。

在CO2转化路径方面,研究总结了两类关键技术:一类是无附加步骤的直接转化,包括CO2直接还原制CO、CO2与H2O共电解制合成气、甲烷干重整(DRM)制合成气、CO2氢化制甲烷及甲烷/乙烷氧化制乙烯。其中,共电解通过调控CO2与H2O流量比可精确控制合成气比例,是当前研究最深入的方向;此外,近年来利用SOECs实现CO2氧化甲烷/乙烷生产乙烯已成为研究热点。另一类是耦合共电解的多过程转化,包括共电解制甲烷、制甲醇及制燃料。尽管后一类技术理论上可生产高附加值化学品,但受限于SOECs的高成本与工业示范不足,目前仍处于理论或实验室阶段。

图2 共电解与甲烷干重整的最新进展

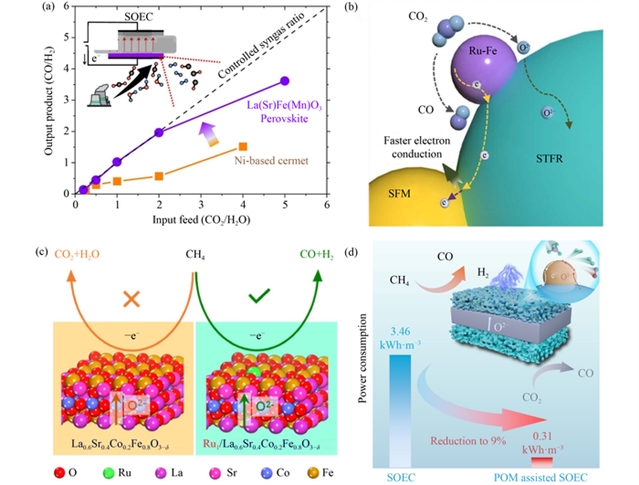

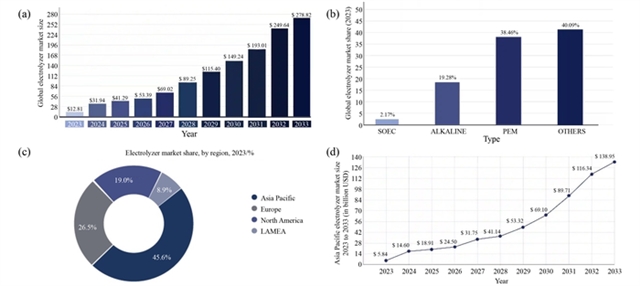

此外,研究还分析了SOECs的市场现状。2023年全球电解器市场规模为128.1亿美元,预计2033年达2788.2亿美元,但SOECs仅占2.17%,主要应用于制氢。市场格局中,美国Bloom Energy、德国Sunfire、丹麦Haldor Tøpsoe等企业聚焦SOECs的合成气制备与碳捕集耦合;中国企业如宁波SOFCMAN、潮州三环则专注材料与电池堆设计。政策方面,全球151个国家的碳中和目标及碳定价机制正推动SOECs市场增长,其中亚太地区因清洁能源需求激增,预计2033年电解器市场规模将达1389.5亿美元。

表1 固体氧化物电解池制造商

图3 固体氧化物电解池的市场状况

研究结论

SOECs凭借高能量效率、无贵金属依赖及与高温工业过程的兼容性,在CO2转化中展现出独特优势,是P2X技术的重要支撑。然而,其大规模应用仍面临三大挑战:一是高温运行导致的材料降解,需通过原位表征技术优化材料耐久性;二是前期投资成本高,需通过规模化生产与廉价材料开发降低成本;三是工业示范不足,需加强中试研究与跨学科协作,推动SOECs与下游化工过程的集成。未来,随着科技的进步,SOECs有望在CO2资源化利用中发挥核心作用,助力全球碳中和目标的实现。

原文信息

Developing solid oxide electrolysis cells for CO2 conversion: A critical power-to-X approach

Yuhui Jin1, Fengchao Li2, Yun Zheng3, Wenqiang Zhang1, Shufan Wang3, Wei Yan3, Bo Yu1, Jiujun Zhang3

Author information:

1. Institute of Nuclear and New Energy Technology, Tsinghua University, Beijing 100084, China

2. Shandong Provincial Weifang Eco-environment Monitoring Center, Weifang 261000, China

3. Institute of New Energy Materials and Engineering, College of Materials Science and Engineering, Fujian Engineering Research Center of High Energy Batteries and New Energy Equipment & Systems, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China

Abstract:

The substitution of traditional fossil fuels with renewable energy sources is a crucial endeavor for achieving carbon neutrality targets. However, the intermittency of solar, wind, and other renewables poses significant challenges to the power grid. Power-to-X (P2X) technologies play an essential role in enabling the efficient consumption of renewable energy. High-temperature solid oxide electrolysis cells (SOECs) to convert CO2 offer a promising method for CO2 conversion, allowing renewable electricity to be stored in chemical form and facilitating the resourceful utilization of carbon resources. In this paper, the mechanism of CO2 reduction through SOECs is reviewed, two pathways for converting CO2 to chemicals via SOECs are summarized, and the current markets and manufacturers of SOECs are elucidated. Based on this discussion and analysis, the main challenges and development directions for the large-scale application of SOECs in CO2 conversion are further proposed.

Keywords:

solid oxide electrolysis cells (SOECs); CO2 conversion; power-to-X (P2X)

Cite this article:

Yuhui Jin, Fengchao Li, Yun Zheng, Wenqiang Zhang, Shufan Wang, Wei Yan, Bo Yu, Jiujun Zhang. Developing solid oxide electrolysis cells for CO2 conversion: A critical power-to-X approach. Front. Energy,

https://doi.org/10.1007/s11708-025-1012-6

扫描二维码,阅读原文

通讯作者简介

张久俊,福州大学教授,中国工程院外籍院士、加拿大皇家科学院院士、加拿大工程院院士、加拿大工程研究院院士、中国化学会会士、国际电化学学会会士、英国皇家化学会会士、国际先进材料协会会士、国际电化学能源科学院(IAOEES)主席、中国内燃机学会常务理事兼燃料电池发动机分会主任委员,现任福州大学教授、博导,福州大学材料科学与工程学院院长、福州大学新能源材料与工程研究院院长。张教授长期从事电化学能源存储和转换及其材料的研究和产业化应用开发,包括燃料电池、高比能二次电池、超级电容器、CO2电化学还原和水电解等。至今已发表论文及科技报告850余篇,编著书30本,书章节47篇,被引用93000多次(H-Index为134)。目前是Springer-nature《Electrochemical Energy Reviews》SCI期刊主编、CRC Press《Electrochemical Energy Storage and Conversion》丛书主编、KeAi Publishing《Green Energy & Environment》SCI期刊副主编、中国工程院院刊《Frontiers In Energy》期刊副主编、中国化学化工出版社大型丛书《电化学能源储存和转换》及《氢能技术》主编及多个国际期刊的编委。

于波,清华大学核能与新能源技术研究院教授,博士生导师。2004年获清华大学工学博士学位,2012年麻省理工学院(MIT)访问学者。在Chemical Society Reviews、Energy & Environmental Science、Advanced Energy Materials、Nano Energy等高水平期刊发表学术论文约150篇,授权发明专利50余项,撰写英文专著3部、中文专著1部、核能制氢标准1项。作为负责人主持国家重大科研项目4项、清华-剑桥大学-麻省理工学院国际低碳联盟项目1项、国家自然科学基金4项(青年、面上、重大研究计划等)、国家科技重大专项高温堆制氢子课题1项、前沿探索项目2项、教育部新教师专项基金1项、清华-中石化联合项目2项、清华-国网项目1项等。曾担任国际期刊Energy Technology and Policy副主编、国际氢能协会核能制氢分会理事、中国硅酸盐学会溶胶凝胶分会理事,受邀担任20余个知名期刊的审稿人,多次担任国际学术会议分会主席并做特邀报告。

郑云,福州大学教授、博导,新能源材料与工程研究院(张久俊院士团队)党支部书记。入选国家教育部海外引才专项,福建省引才“百人计划”、福建省“闽江学者”特聘教授,2024威立中国开放科学高贡献作者(Wiley),2024全球前2%顶尖科学家(Elsevier/Stanford),2024年度福州大学青年五四奖章(个人)。清华大学博士(导师:张久俊院士、于波教授、王建晨教授),滑铁卢大学博后(导师:陈忠伟院士)。长期从事固态锂金属电池(新型柔性复合固态电解质)和氢能燃料电池研究,共发表SCI论文100余篇,其中以第一作者或通讯作者在CSR (2篇)、PMS、EER、CCR、PNAS、Joule、Angew. (2篇)、AM (5篇)、AEM (3篇)、AFM (2篇)、ACB等期刊上发表科研论文50余篇,包括10余篇ESI高被引论文、热点文章和封面文章。申请/授权发明专利20余项,以第一作者发表全英文学术专著1本(CRC Press,2019)、中文学术专著1本(清华大学出版社,2024),主持/参与国家级科研项目10余项。受邀担任国际电化学能源科学院(IAOEES)理事,Frontiers in Energy等领域知名期刊青年编委和客座编辑。

期刊简介

Frontiers in Energy是中国工程院院刊能源分刊,高教社Frontiers系列期刊之一。由中国工程院、上海交通大学和高等教育出版社共同主办。翁史烈院士和倪维斗院士为名誉主编,中国工程院院士黄震、周守为、苏义脑、彭苏萍担任主编。加拿大皇家科学院、加拿大工程院、中国工程院外籍院士张久俊,美国康涅狄格大学校长、教授Radenka Maric,上海交通大学教授Nicolas Alonso-Vante和巨永林担任副主编。

Frontiers in Energy已被SCIE、Ei Compendex、CAS、Scopus、INSPEC、Google Scholar、CSCD(中国科学引文数据库)、中国科技核心期刊等数据库收录。2024年Impact Factor为6.2, 在ENERGY & FUELS学科分类中位列55位(55/182),处于JCR Q2区。2024年度CiteScore为6.9,在Energy领域排名#77/299;2025年即时CiteScore为8.3(数据截至2025年8月5日)。

Frontiers in Energy免收版面费,且对于录用的文章提供免费语言润色以保障出版质量。进入外审的稿件(不包括评论、新闻热点等短文),第一轮审稿周期约30天,从审稿到录用平均60天。

更多信息请访问:

http://journal.hep.com.cn/fie(国内免费开放)

https://link.springer.com/journal/11708

联系我们:

FIE@sjtu.edu.cn, (86) 21-62932006

qiaoxy@hep.com.cn, (86) 10-58556482

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。