低能量光(波长>595 nm)凭借其温和性、优异的深层组织穿透性和生物相容性,成为光催化反应的理想激发光源,在合成化学、生物医学,以及高分子科学等领域展现出更广阔的应用前景。基于此,郑州大学牛林彬/李世俊/蓝宇团队构建了一种基于锰(II)盐、双齿氮配体、叠氮试剂和醇类模块化原位组装的锰基低能量光氧化还原催化平台,实现了烯烃的氧化氮化反应,可耐受多种官能团并生成高附加值的酮腈、酮类或腈类产物。通过药物及天然分子衍生物的后期官能团化以及假木贼碱的合成,充分证实了其合成应用价值。相关成果“Manganese low-energy photocatalysis for remodeling nitrogenation of alkenes”发表在2025年8月19日的Chem期刊上。论文通讯作者是牛林彬,李世俊和蓝宇。

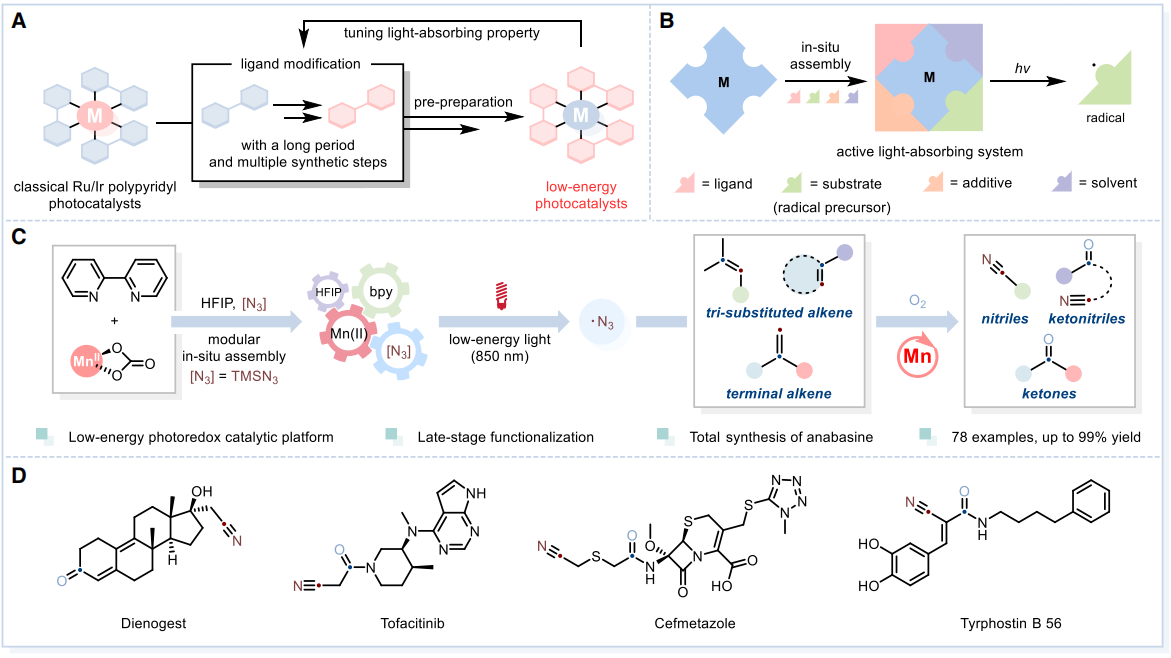

可见光作为清洁可再生能源,在有机合成领域具有广阔的应用前景。当前,使用高能量可见光(390-450 nm)构建高价值的分子骨架仍是可见光氧化还原催化技术发展的前沿方向。然而,高能量可见光存在与敏感官能团不相容、穿透能力不足以及对生物体存在生理危害等固有缺陷,一定程度上制约了该技术在合成化学、生物医学、以及高分子科学等领域的进一步应用。相比之下,无处不在的低能量光具有独特的温和性、优异的深层组织穿透性和生物相容性,这无疑使低能量光氧化还原催化特别适用于避免上述问题。通过修饰钌/铱多吡啶配合物光催化剂是开发新型低能量光催化剂的重要手段。但是,此类光催化剂通常需要预制备复杂的配体。当涉及对其光吸收或催化性能的进一步修饰时,预制备步骤通常需要反复进行,导致开发周期较长。

为了解决这一问题,牛林彬/李世俊/蓝宇团队提出一个合理的解决方案:通过原位组装金属盐、配体、反应底物,或添加剂来构建活性光吸收体系,这意味着该体系的吸光性质有可能通过改变组装成分来灵活调控。基于这个理念,他们成功开发出一种基于锰的低能量光氧化还原催化平台。该平台通过模块化原位组装碳酸锰(MnCO3)、2,2′-联吡啶(bpy)、叠氮三甲基硅烷(TMSN3)和1,1,1,3,3-六氟-2-丙醇(HFIP),实现了低能量光(850 nm)驱动叠氮自由基的生成,并被成功应用于烯烃双键断裂氮化反应。

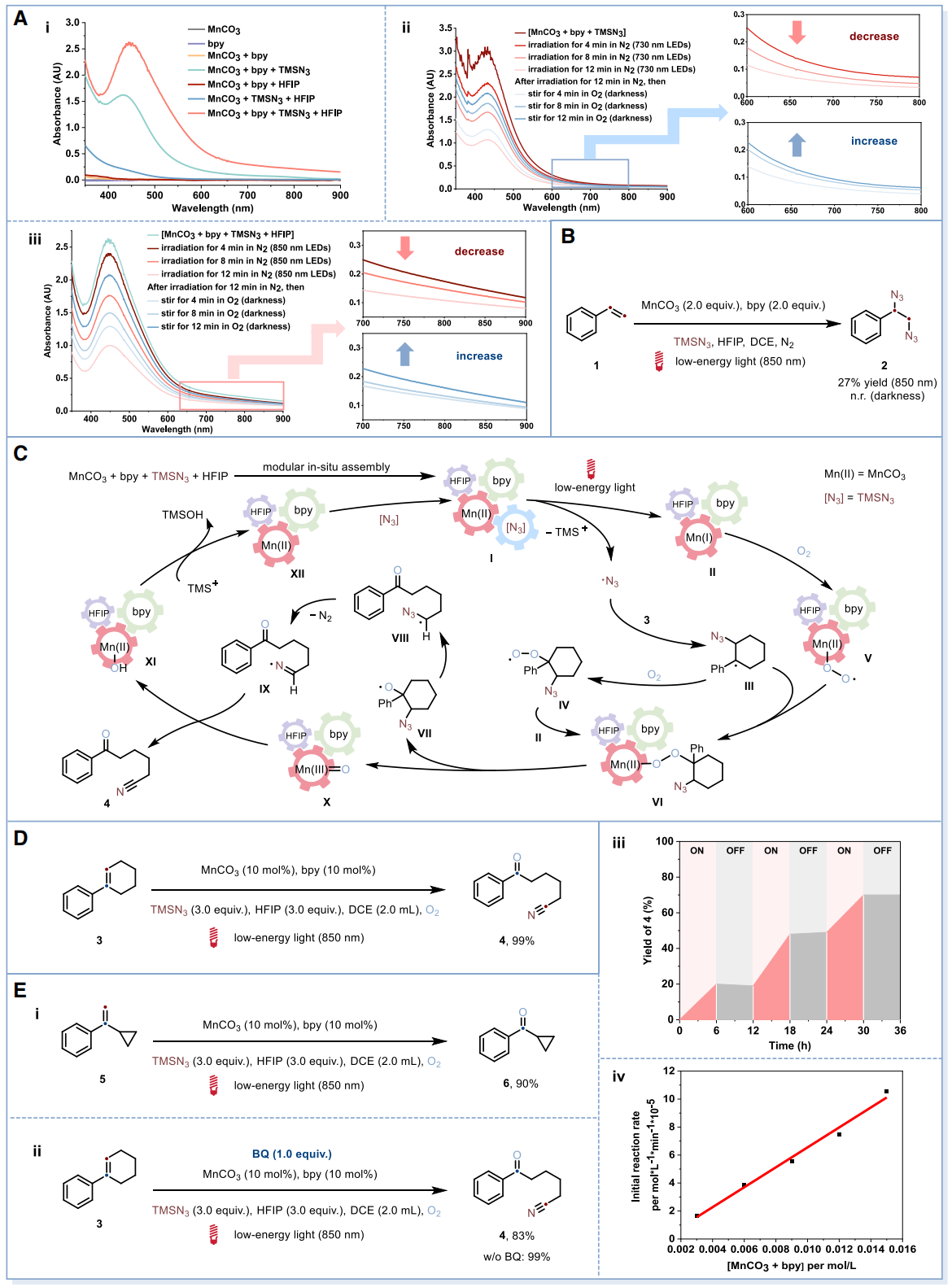

为了快速构建理想的锰基低能量光催化平台,作者通过UV-Vis实验快速筛选出有效的低能量光吸收组分,并在低能量光照射下,通过自由基捕获实验证实了叠氮自由基的产生。基于此发现,团队期望将研究体系拓展至烯烃的氮化转化,并通过理论计算建立了合理的反应路径。在这一模型的指导下,作者获得了可将环状烯烃转化成酮腈的最佳条件。此外,作者还开展了一系列的机理实验,进一步阐释了反应的内在机制。

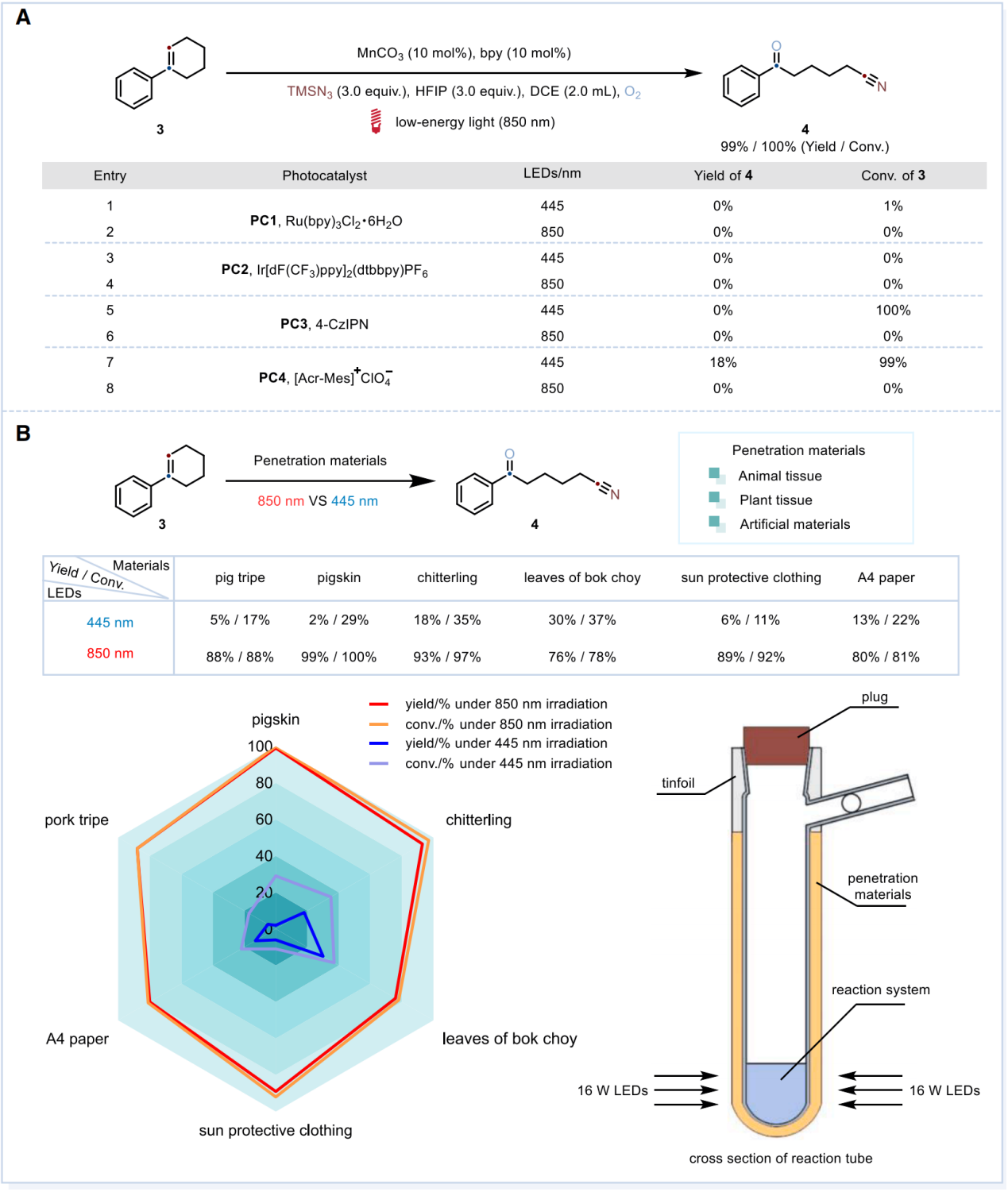

与当前主流光氧化还原催化体系的对比研究表明,该原位生成的锰基低能量光催化平台展现出较强的叠氮自由基生成能力和选择性转化特性。并且穿透实验进一步证实,该体系在生物医学和高分子科学领域具有显著应用优势。

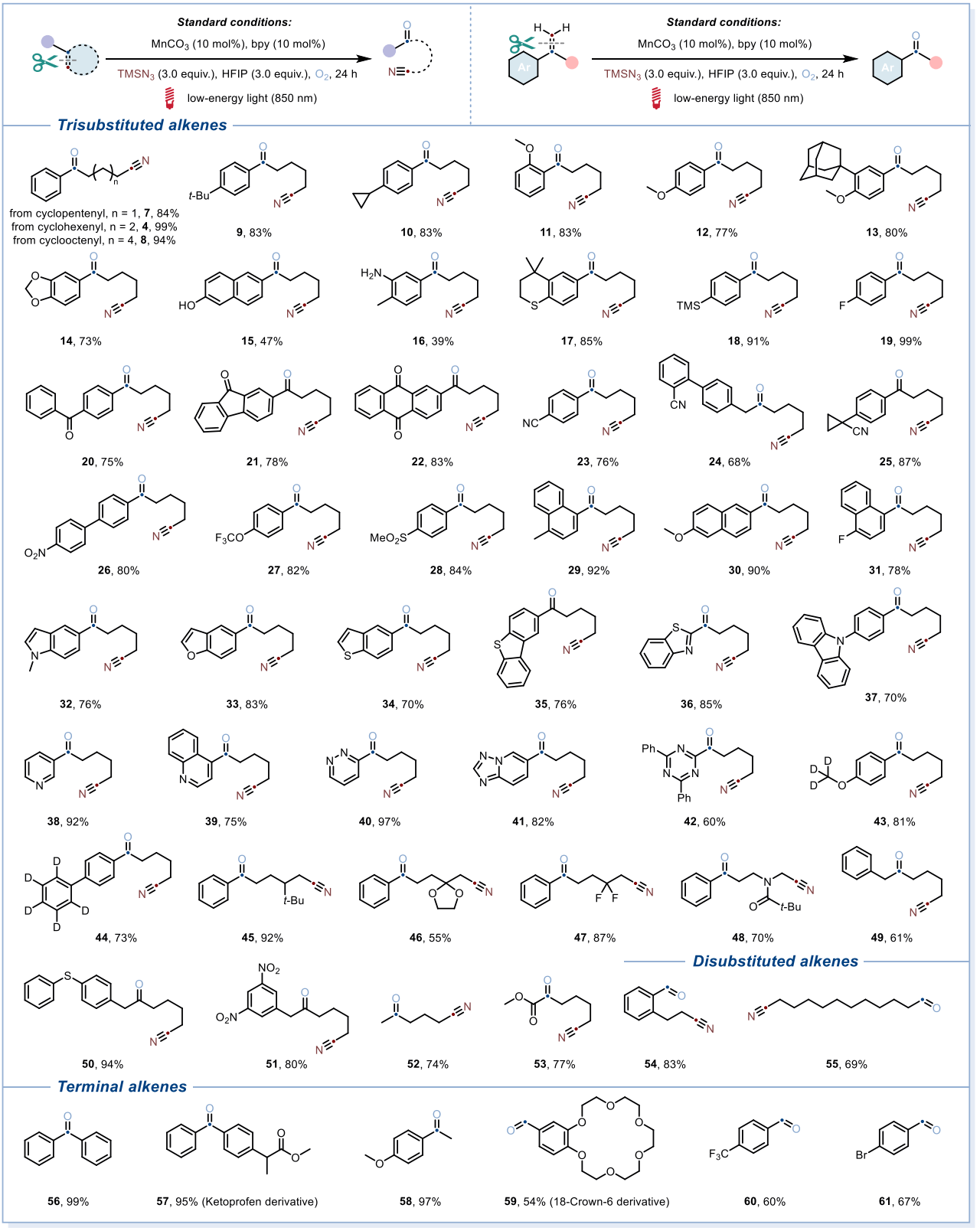

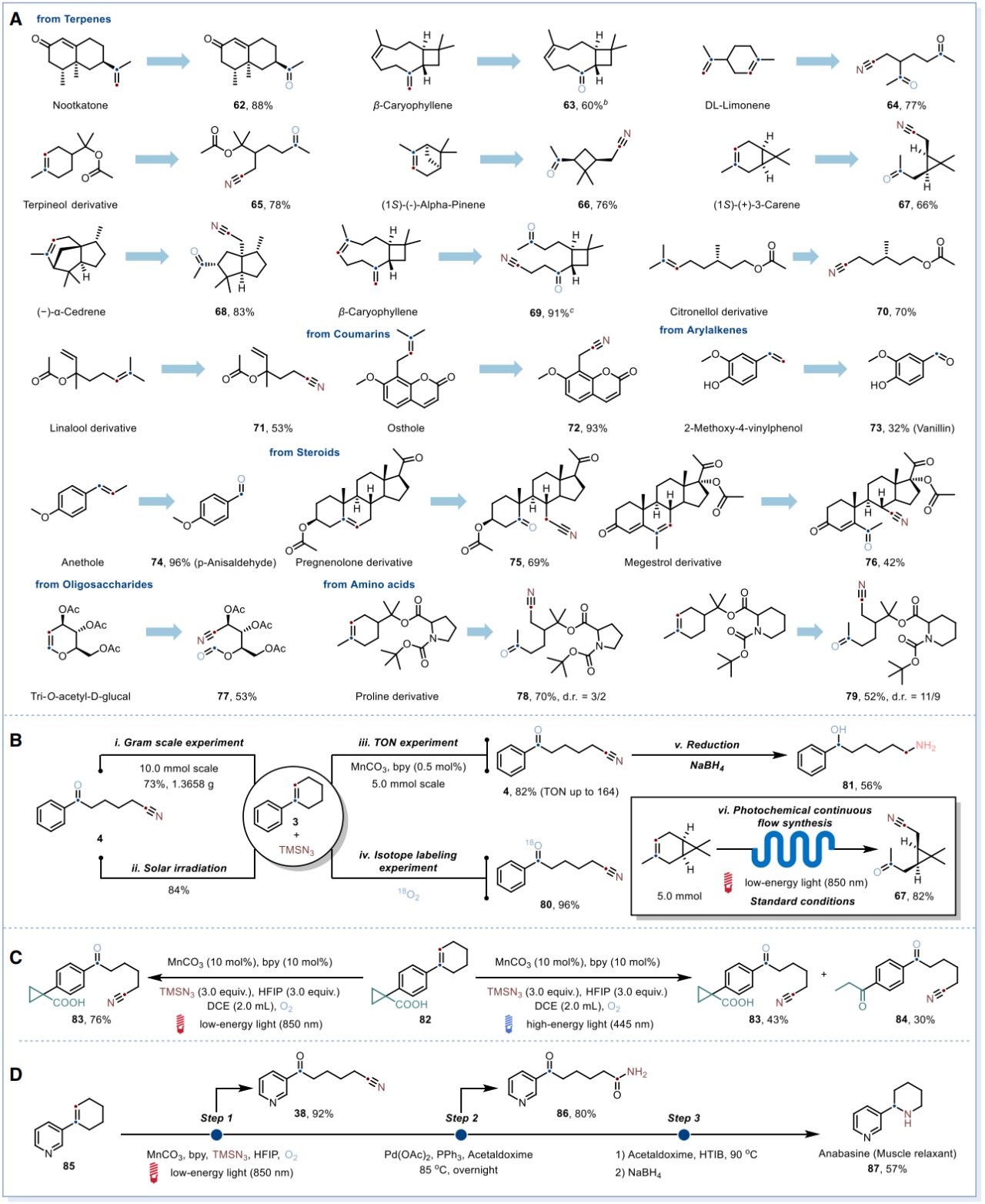

通过底物拓展发现,该体系不仅具有良好的官能团兼容性,还可以实现非活化环状烯烃,甚至是贫电子烯烃的氧化氮化反应。此外,该体系还可以有效的将端烯转化成相应的酮类化合物。

最后,药物/天然分子衍生物的后期官能团化、克级放大、敏感官能团兼容性评估和假木贼碱的合成等实验进一步展现了该方案在合成化学和药物化学领域的潜在应用前景。

(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.chempr.2025.102702