实现分子尺度(量子尺度)二极管尺寸微缩对推动纳米电子器件发展至关重要。目前,分子整流策略主要依赖分子固有不对称性或外部环境调控,这些方法往往需要复杂的合成设计或特殊器件结构,且实际性能远低于理论预测。

针对这一瓶颈,清华大学化学系李远课题组与美国中佛罗里达大学Enrique del Barco课题组合作,创新性地提出利用单向电场驱动电子离域诱导分子构象拓扑转变,在对称分子结中实现了高达104的整流比,首次揭示了电场驱动的可逆电子离域化作为新型量子整流机制,突破了传统范式局限,为通过调控电子态量子相干性提升整流效率及下一代分子器件设计开辟了新路径。

相关成果“Large current rectification inside symmetric molecular junctions caused by redox-coupled conformational changes”于2025年8月18日发表在Chem期刊。论文通讯作者是李远、Enrique del Barco,共同第一作者是林锦亮和刘然。

分子电子器件凭借量子隧穿效应及与硅基器件的互补性,已成为纳米电子学的重要方向,其中分子二极管作为核心元件,其制备技术长期面临挑战。传统策略依赖结构不对称设计或外部环境调控,但存在合成复杂、稳定性差或界面不可控等问题,且整流效率已逼近理论极限。

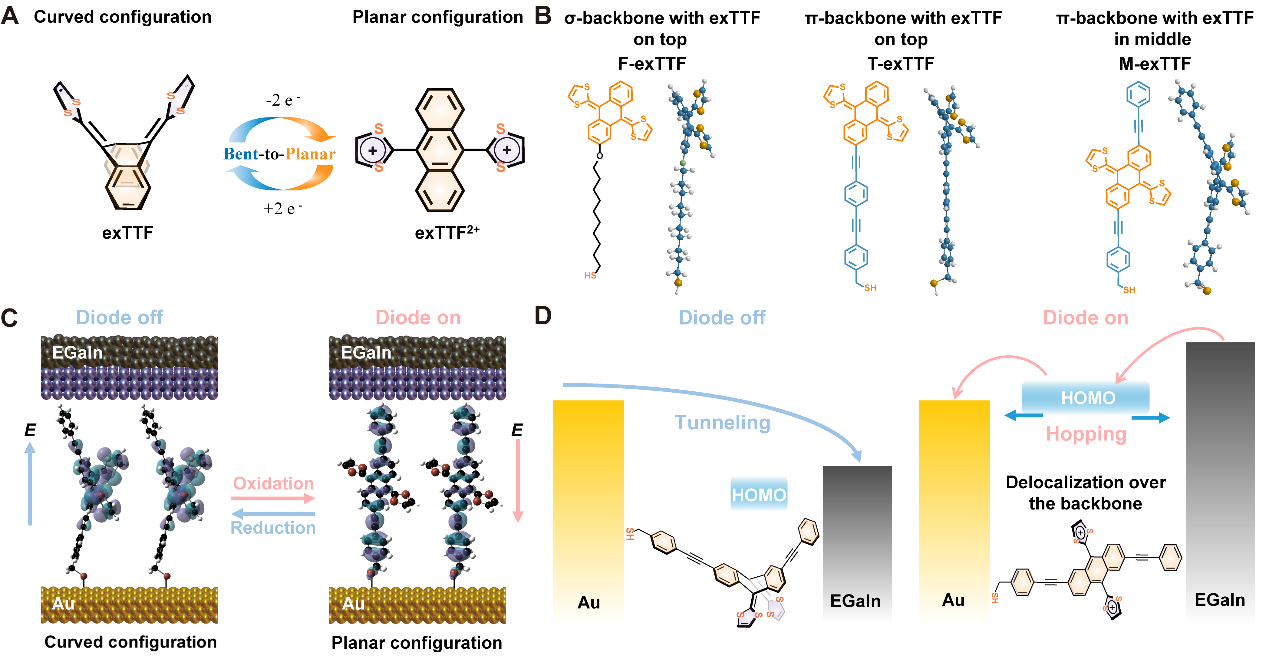

在这项工作中,作者设计了一系列以π-扩展四硫富瓦烯衍生物(exTTF)为活性单元的分子,在初始中性状态下,exTTF分子呈现“蝴蝶”式弯曲构型,电子离域受限导致导电性较低;当施加超过阈值的负偏压时,分子发生双电子氧化,构型从弯曲的交叉共轭结构转变为平面芳香结构,实现电子高度离域和电流密度显著提升。T-exTTF和M-exTTF分子通过蒽醌单元与芳香骨架连接,在负偏压下形成氧化双阳离子结构时,共轭蒽环与分子骨架协同构建全共轭通道,大幅提升电荷传输效率;而在正偏压下,蒽醌单元的共轭断裂导致隧穿速率降低。相比之下,F-exTTF的电子离域与构象变化仅局限于exTTF单元内部。这种电场响应的分子整流机制表现为:关态时分子保持中性弯曲构型且共轭断裂;开态时则通过电场诱导转变为平面全共轭结构。

图1:基于电场诱导exTTF构象转变与电子离域效应的高整流比分子结。

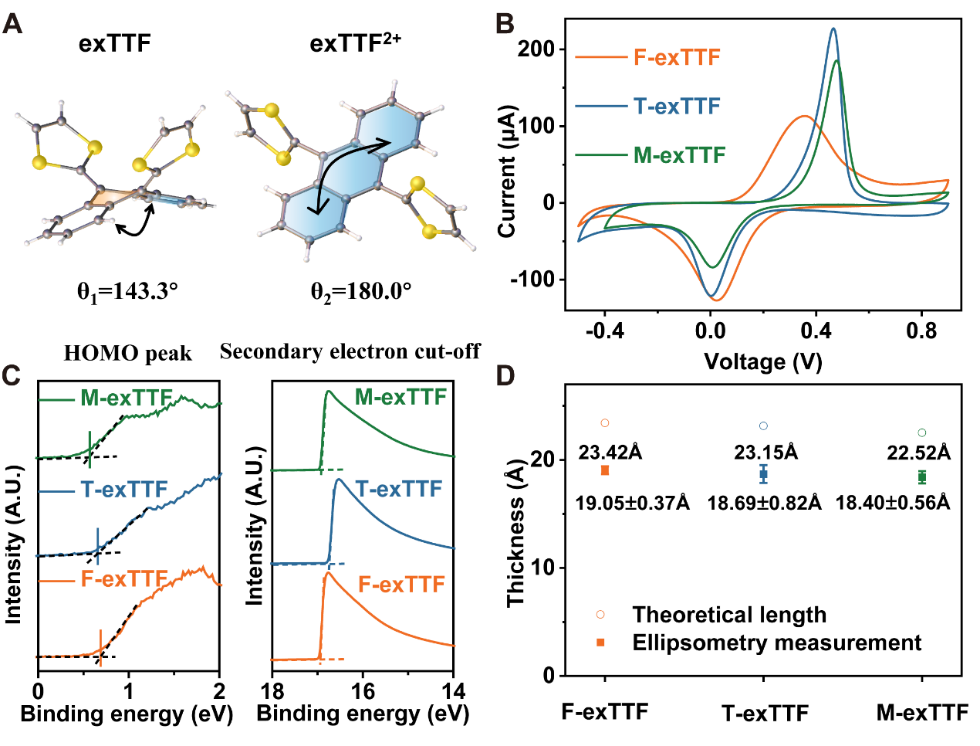

单晶X射线衍射显示,中性exTTF呈马鞍形构象,蒽醌骨架沿C=C轴明显弯曲。氧化后分子转变为完全共轭的平面蒽环结构,证实氧化态可实现全平面共轭。电化学测试表明,三种SAMs均显示单一氧化还原峰,对应准可逆的双电子转移过程,生成稳定exTTF2+。XPS等表面表征进一步证实三者均可形成高度有序的单分子膜。

图2:exTTF自组装单分子膜(SAMs)的电化学、电子及结构表征。

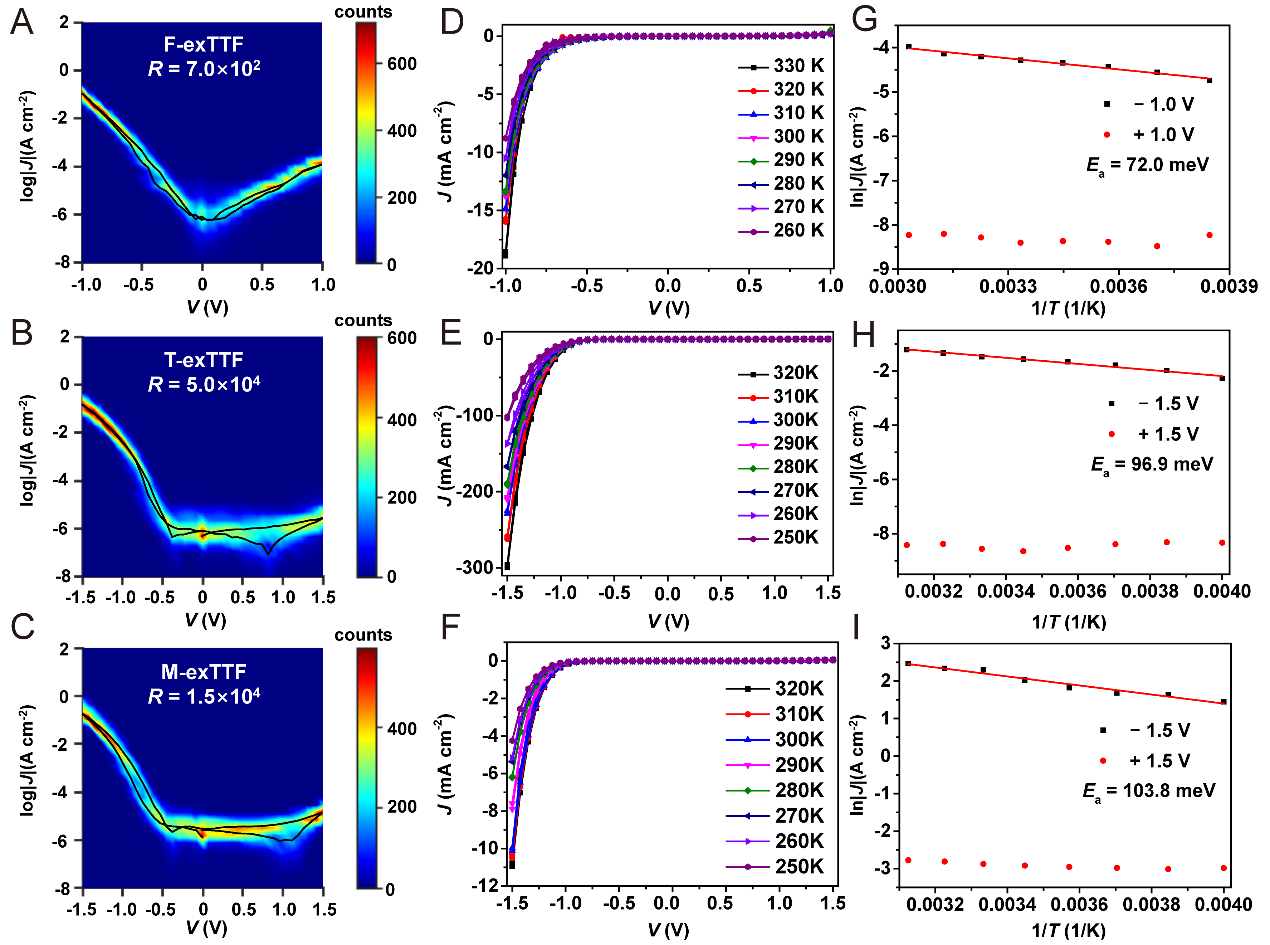

电学表征结果表明:(1)T-exTTF分子结的整流比高达5.0×104,较F-exTTF(7.0×102)提升两个数量级,突破了“共轭体系整流性能低于烷基链”的传统认知;(2)结构对称的M-exTTF也表现出优异整流性能(1.5×104),在对称分子中极为罕见。其高性能机制源于负偏压下exTTF单元氧化诱导的分子共轭结构动态转变:当负偏压超过阈值,exTTF发生双电子氧化,分子核由醌式交叉共轭转变为完全共轭的蒽构型,与刚性连接基团形成全共轭传输通道,显著增强电子隧穿。该机制解释了非对称T-exTTF和准对称M-exTTF均实现高整流比的现象。变温测试进一步证实:负偏压区为热激活跳跃传导(活化能高于柔性F-exTTF),正偏压区为温度无关的量子隧穿,表明负偏压诱导的构型转变有效提升了电荷传输效率。

图3:基于exTTF的分子结中的电荷传输。

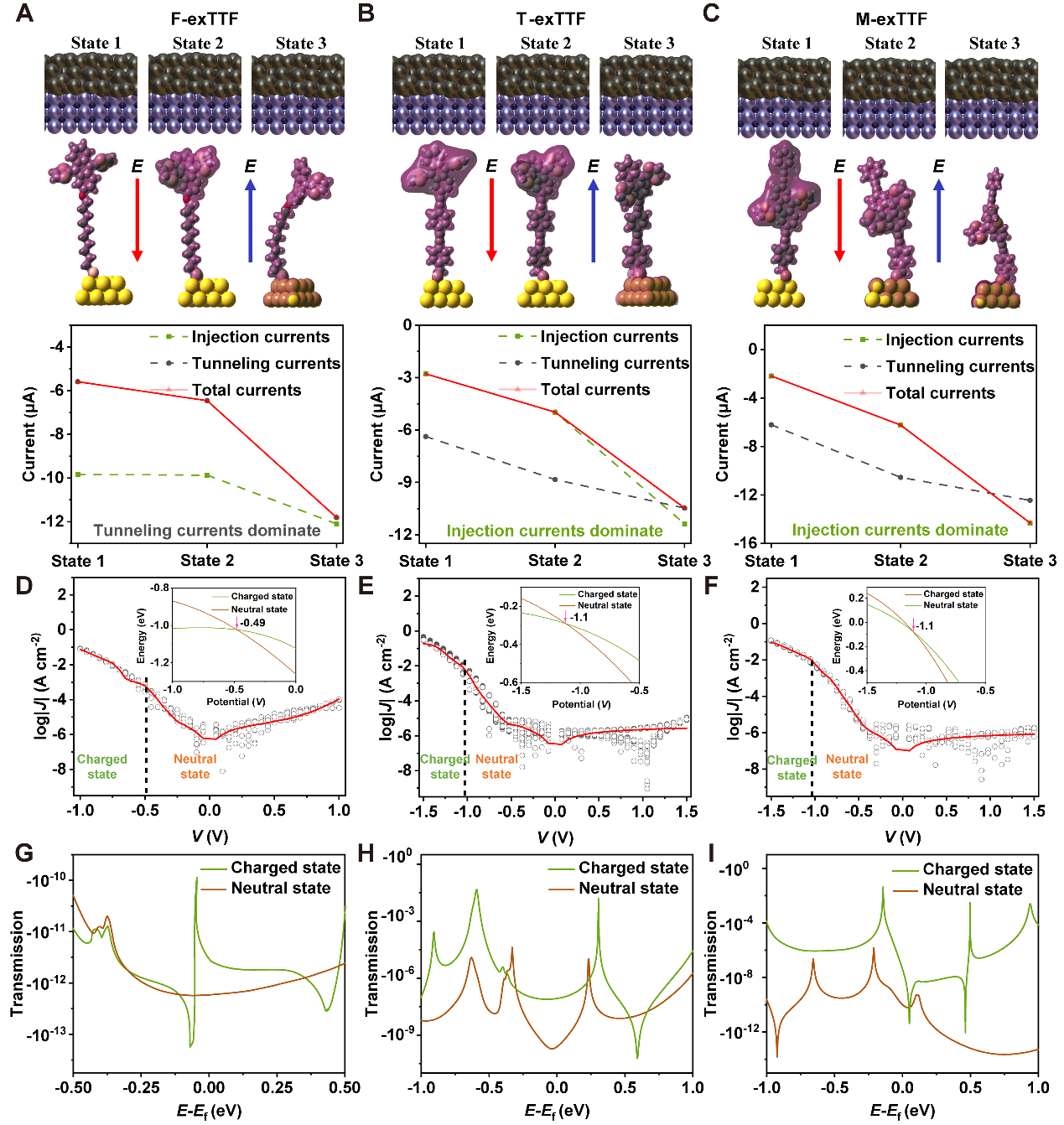

exTTF分子结的整流机制基于DFT计算,揭示了偏压电场诱导的分子构象动态变化对电荷传输的调控作用。研究表明,分子构象随偏压显著变化:正偏压下分子扭转并远离电极;零偏压附近趋于舒展、接近电极;负偏压下完全伸展,电极间距最小。尤其当负偏压超过阈值时,可逆氧化还原反应触发T/M-exTTF形成扩展π共轭体系,显著增强整流效应。该增强机制主要源于两方面:电极间有效连接分子数增加,以及氧化还原反应大幅提升电荷传输效率。进一步分析表明,不同偏压下传输机制发生转变:正偏压(状态3)以分子-电极解耦下的隧穿为主导;零偏压(状态2)因耦合增强,直接注入电流显著增加;负偏压超过阈值后(状态1),扩展π共轭使注入电流成为主导路径。T/M-exTTF在状态1和2下均以注入为主,而F-exTTF因σ骨架刚性抑制构象变化,始终以隧穿为主导。透射谱直观显示,T/M-exTTF在氧化态(状态1)的载流子注入效率较中性态提升近四个数量级。

图4:分子结的电荷态依赖型传输机制。

该研究揭示了电场调控下分子结中基于可逆电子离域的新型整流机制。该机制通过偏压与电流增益的协同正反馈循环,以及分子在正负偏压下电子态的显著差异,实现了优异整流性能。这一发现突破了传统机制对结构不对称性的依赖,深化了对分子尺度电荷传输的理解,为发展新型纳米电子器件奠定了理论基础,对分子电子学发展具有重要科学价值。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.chempr.2025.102698