导读

近年来,量子点发光二极管(QLED)凭借其高色纯度、广色域和尺寸可调等优势,在下一代显示技术中展现出广阔应用前景。然而,器件运行或存储过程中普遍出现的“正老化”现象,即器件效率在初期阶段反常上升,成为制约其稳定性和一致性的重要挑战。该效应的不可控性不仅导致QLED阵列性能难以统一,还可能诱发器件随机失效,其物理机制尚未明确。近日,吉林大学纪文宇教授、张汉壮教授及谢文法教授团队联合开展研究,系统地揭示了正老化过程中酸处理及金属组分对ZnO 纳米颗粒(NPs)薄膜微观结构与光电特性的演化机制,研究通过系列原位表征与电学特性表征,证实酸诱导的金属离子掺杂可引发ZnO NPs的重结晶行为,从而提高电子传输能力并显著增强器件效率,最终实现了红光QLED外量子效率达到33.7%。该不仅阐明了正老化效应的机制,也为实现高性能QLED的调控提供了策略。相关研究成果以 “Operando ZnO recrystallization for efficient quantum-dot light-emitting diodes” 为题发表于《Light: Science & Applications》。

研究背景

QLED在显示和照明领域展现出广阔的应用前景。尤其是ZnO NP作为电子传输层(ETL)在器件中的引入,极大的提高了QLED的性能,包括效率、亮度及工作寿命。然而,ZnO在QLED的商业化应用中面临许多挑战。其中最为关键的挑战来自于所谓的“正老化”效应。“正老化”效应是指QLED器件在制备完成后,经过一定时间存放或低电压驱动,器件效率不断上升最终趋稳的现象。这种“正老化”效应积极的一面是使得QLED器件获得最佳的性能,消极的一面是其不可控性。这种不可控性使得QLED阵列难以获得一致的器件性能,而且在“正老化”过程中器件有一定的概率完全失效。目前,QLED的这一“正老化”效应的物理机制尚未明确。

研究亮点

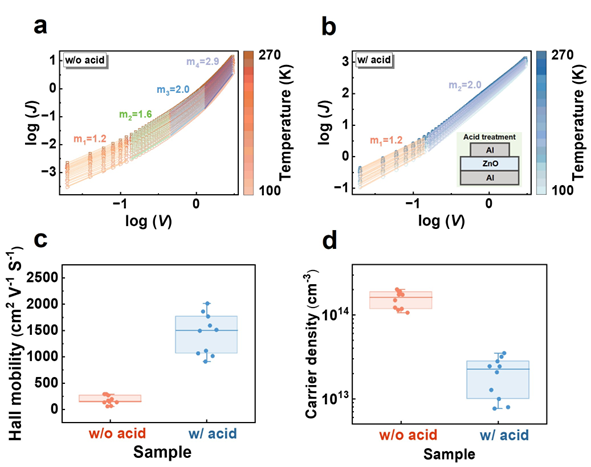

传统ZnO薄膜通常表现出Mott变程跳跃(VRH)传输机制,其电子迁移率较低,限制了QLED的器件性能。本文通过酸处理工艺,使ZnO薄膜的电导率提升两个数量级(图1a和b)。霍尔效应测试显示:处理后ZnO薄膜的迁移率显著增强(图1c),而载流子浓度有所降低(图1d)。这一方面表明ZnO薄膜电导率的提升主要归因于迁移率的显著增强,另一方面表明ZnO薄膜中的缺陷得到了较好钝化。这一研究揭示了ZnO电子传输机制的可调控性,并为QLED电子输运层的设计提供了思路。

图1. 在不同温度下,(a) 未酸处理和(b) 酸处理的Al/ZnO/Al器件的J?V特性曲线;未酸处理和酸处理的ZnO薄膜的(c) 迁移率和(d) 载流子浓度对比。

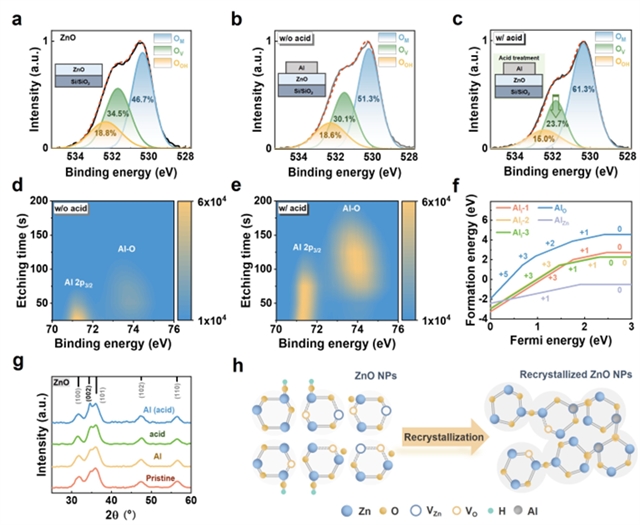

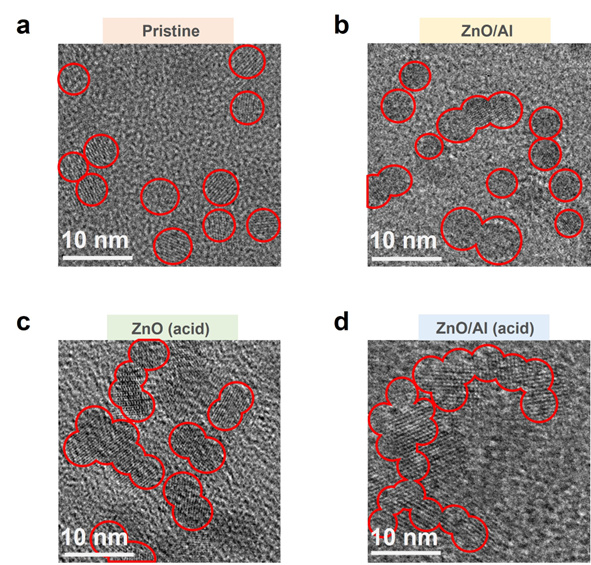

进一步地,研究团队利用光致发光(PL)、X射线光电子能谱(XPS)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)等表征手段,系统表征了酸处理和金属沉积对ZnO NP薄膜的影响(图2)。X射线衍射(XRD)分析表明,ZnO薄膜的(002)晶面衍射峰强度显著增强, ZnO NP薄膜发生了原位重结晶。透射电子显微镜(TEM)进一步确认了ZnO NP的融合现象(图3)。这一结果揭示了ZnO NP薄膜在老化过程中光电特性变化的本质,为理解QLED的正老化效应提供依据。

图2. ZnO纳米颗粒的原位化学反应:(a–c)O 1s XPS谱峰的拟合结果:原始ZnO薄膜,未经过酸处理的Al沉积ZnO薄膜和经过酸处理的Al沉积ZnO薄膜;(d, e)Al沉积ZnO薄膜在不同Ar离子刻蚀时间下的Al 2p XPS谱峰变化:未酸处理样品和酸处理样品;(f)掺Al的ZnO薄膜中不同缺陷的形成能;(g)四种ZnO样品的XRD图谱:原始ZnO、Al沉积ZnO薄膜、酸处理ZnO薄膜以及酸处理的Al沉积ZnO薄膜;(h)ZnO纳米颗粒重结晶过程的示意图。

图3. 透射电子显微镜图像:(a)原始ZnO NPs;(b) 沉积Al后的ZnO NPs;(c) 酸处理后的ZnO NPs,以及(d)沉积Al后进行酸处理的ZnO NPs。

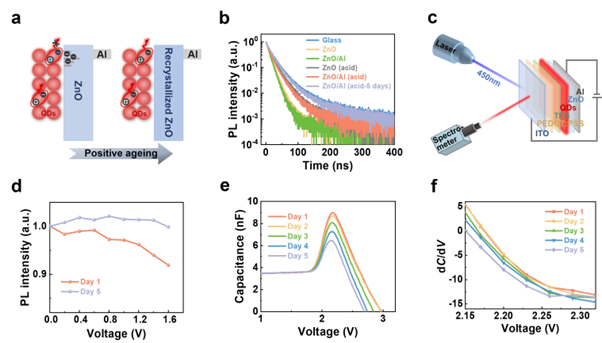

研究团队揭示了正老化的核心机制在于酸处理诱导的ZnO NPs重结晶过程,使得ZnO薄膜的电子迁移率大大提高,从而确保电子高效注入;陷阱态得到钝化,载流子浓度降低,抑制了缺陷及载流子引起的激子猝灭效应,使得器件效率得到提高(图4)。

图4. (a) ZnO NPs在重结晶前后对QDs的激子猝灭过程;(b) 不同条件下量子点的PL衰减曲线;(c) 低电压下测试PL光谱的示意图;(d) 器件在正老化前后PL强度随电压的变化;(e) 器件在正老化过程中电容-电压曲线和(f) dC/dV随电压变化的曲线。

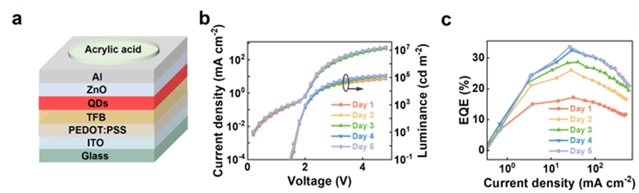

通过正老化,器件性能显著提升,基于ZnO的红光QLED的外量子效率由17.2%提升至33.7%,约提升了1.96倍(图5)。

图5. (a) 基于ZnO的红光QLED的器件结构图;器件在正老化过程中的(b) J?V?L曲线和(c) EQE?J曲线。

总结与展望

本研究首次揭示了在ZnO纳米颗粒薄膜中发生的原位重结晶效应。ZnO作为电子传输层,广泛应用于基于量子点、钙钛矿及小分子/聚合物有机材料的各类光电器件中。该未被报道的现象导致ZnO纳米晶实现了高度缺陷态钝化,并形成了长程有序结构。重结晶过程促使ZnO薄膜中的电子传输机制由跳跃式传导转变为类能带传导,从而实现了量子点发光器件中电子的按需注入,有助于建立动态电荷平衡,并提升器件效率。此外,研究结果还表明,鉴于纳米晶材料的高表面活性,量子点发光器件中各界面及功能层的原位化学反应需引起高度关注。本研究表明,通过原位工程手段调控纳米晶材料的光电性能,为后续实现高效光电器件的制备提供了新的思路和技术路径。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01867-1

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。