导读

随着精准医疗的快速发展,传统生物标记检测技术面临检测灵敏度低、操作复杂等挑战。在此背景下,基于纳米光子学的无标记检测技术因其高灵敏度、实时分析和无需标记等优势成为研究热点。近日,哈佛医学院研究团队通过创新设计电介质和等离子体超表面结构,成功实现了细胞外囊泡(EVs)的高灵敏度检测与成像。该研究通过优化共振模式与分析物的场重叠,显著提升了检测能力,其中电介质纳米孔阵列对EVs的检测灵敏度达到103 EV/mL,较传统酶联免疫吸附技术提高了两个数量级,为疾病早期诊断提供了关键技术支撑。该研究成果以"Nanophotonic sensing and label-free imaging of extracellular vesicles"为题发表于国际权威期刊《Light: Science & Applications》,Isabel Barth为论文的第一作者,Isabel Barth和Hakho Lee为论文的共同通信作者。

该研究不仅揭示了电介质与等离子体超表面在生物传感中的作用机制,还通过微流控集成与成像技术验证了其临床应用潜力。未来该技术可进一步拓展至多模态生物标志物分析、液态活检等领域,推动低成本、高通量诊断平台的开发,为个性化医疗提供技术保障。

研究背景

在生物医学检测领域,传统的标记依赖型检测技术正面临复杂样本分析的挑战。现有蛋白质检测方法(如酶联免疫吸附技术)依赖抗体对的特异性结合,不仅可能会改变生物分子的天然构象,还因操作流程繁琐、成本高昂,难以满足临床对痕量标志物的快速检测需求。尤其在细胞外囊泡(EVs)分析中,其异质性特征和低浓度特性进一步凸显了传统方法的局限性,因此,亟需开发无标记、高灵敏度的检测技术以实现精准诊断。

基于纳米光子学的无标记检测技术为解决上述难题提供了新途径。但当前技术仍存在关键瓶颈:一方面,生物样本中复杂基质(如高浓度蛋白质、盐离子)易导致非特异性吸附,干扰检测信号;另一方面,现有检测系统多聚焦于单参数分析,难以同时获取EVs的尺寸、表面标志物及生物活性等多维信息,限制了其在精准医疗中的应用。

此外,纳米光子传感技术在实际应用中还面临多重挑战。首先,表面化学修饰的稳定性与生物相容性不足,导致测量重复性差;其次,复杂样本预处理流程(如EVs的分离与富集)尚未标准化,影响检测结果的可靠性;最后,单颗粒成像技术在动态分析和高通量检测之间的平衡尚未突破,难以满足临床对快速、低成本诊断的需求。这些问题的解决需要跨学科协作,通过材料科学、微流控技术与人工智能算法的深度融合,推动检测平台向集成化、智能化方向发展。

创新研究

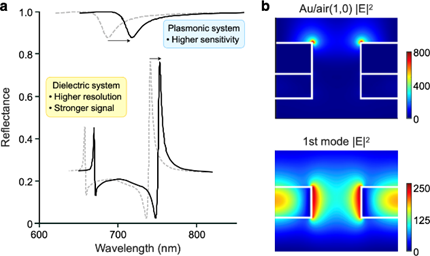

为解决上述问题,研究团队创新性地提出基于电介质超表面的多维度EVs分析方法(如图1)。通过优化纳米孔阵列的周期性结构与倏逝场分布,首次实现了EVs尺寸(~100 nm)与检测区域的精准匹配。实验结果表明,该平台对EVs的检测灵敏度达到103EV/mL,较传统方法提升两个数量级,成功突破复杂生物样本中痕量标志物检测的技术瓶颈。

图1. 电介质与等离子体超表面性能对比。

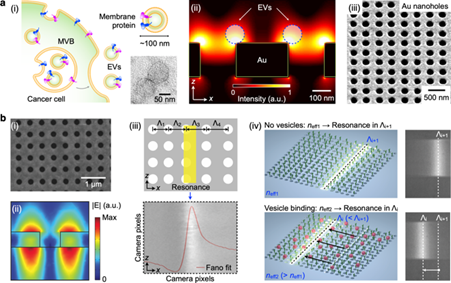

研究人员在材料制备中引入梯度纳米结构设计(如图2),通过空间渐变的纳米孔周期调控实现多参数并行检测。采用电子束光刻技术制备的电介质纳米孔阵列,在500 nm范围内实现周期连续可调,结合微流控芯片实现了EVs捕获效率与特异性的协同优化。这种集成化设计突破了传统单参数检测的局限,为EVs异质性分析提供了新手段。

图2. EVs 检测的超表面传感器。

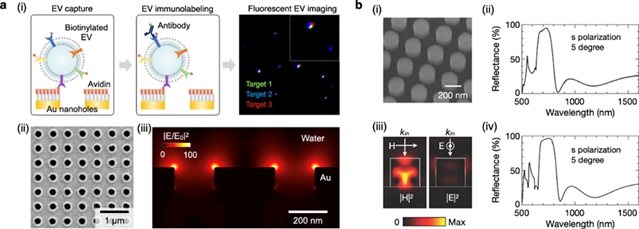

团队人员还开发了基于表面等离激元共振的多模态成像系统(如图3),通过耦合荧光增强与无标记成像技术,实现了EVs表面标志物与物理参数的同步分析。实验数据显示,该系统可同时识别3种以上膜蛋白标志物,并对单个EVs的尺寸和折射率进行精确测量,为肿瘤早期诊断提供了高信息量的检测方案。

图3. 表面增强荧光成像。

总结与展望

在生物医学检测领域,研究团队成功构建了基于电介质与等离子体超表面的无标记EVs分析平台,通过优化纳米光子结构与生物分子的场相互作用,实现了EVs检测灵敏度的突破性提升。结合干涉散射显微镜与表面增强荧光技术,该平台成功实现单个EVs的尺寸、折射率及膜蛋白标志物的同步多参数成像,为肿瘤液态活检提供了高信息量的检测方案。

未来研究可从技术创新与应用拓展两方面展开:在技术层面,开发智能响应型表面涂层(如仿生聚多巴胺-PEG复合层),结合深度学习算法优化信号处理流程,突破复杂基质中痕量信号提取的技术瓶颈;同时探索纳米光子结构与微流控芯片的深度集成,构建高通量单EVs捕获-分析流水线。在应用领域,该技术可进一步向癌症早筛、干细胞治疗监测及疫苗开发等方向延伸,通过多标志物联合分析实现疾病的精准诊断与治疗评估。从产业发展角度看,该研究为即时检验(POCT)设备的小型化、智能化提供了核心技术支撑,有望推动生物医学检测行业向高灵敏度、多维度分析方向升级。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01866-2

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。