导读

“量子纠缠如影随形,超表面之光暗藏玄机。”量子纠缠如同无形的丝线,编织着光子之间的隐秘关联。在微观与宏观的交界处,超表面凭借其强大的偏振调控能力,成为连接量子纠缠与经典成像的理想桥梁,将操控的量子态信息从远端传递至近处,实现高保真度成像。

近日,北京大学研究团队李焱教授、王剑威教授及其合作者在量子成像领域取得了新进展。团队成员创新性地引入超表面矢量全息,实现了量子态远程操控的高信噪比成像。该成果发表在《Light: Science & Applications》,题为“Entanglement-controlled vectorial meta-holography”。北京大学博士生叶晟为论文第一作者,北京大学李焱教授为论文通讯作者。

创新研究

超表面因其强大的偏振操控能力与偏振纠缠量子态之间具有天然的适配性。然而,受限于极弱的信号光子强度,量子纠缠现象往往难以直观呈现。传统方法在建立偏振纠缠态与全息再现的精确对应关系受限于偏振编码自由度不足。研究团队提出的基于矢量全息的量子成像方法,通过多通道信息编码,首次实现了入射量子态与全息图像的精确映射。

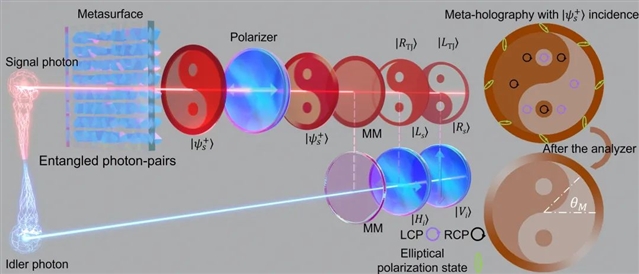

该方法采用几何相位编码的介质超表面,仅需单帧图像即可同时完成单光子偏振态成像与纠缠操控的远程可视化(图1)。研究团队巧妙运用中国传统的“太极”作为编码图案:其中互补的“阴”和“阳”区域分别对应左旋(|Ls⟩)和右旋(|Rs⟩)圆偏振光的全息编码;外环强度均匀,但编码了双偏振间的相位差信息,从而在成像面环带中产生对应的偏振态分布。因此,该设计不仅实现了远场偏振态与全息图像的精准映射,更通过正交偏振态图像的互补特性,为偏振纠缠最大混合态(MM)建立了专属成像通道。

图1. 纠缠操控的超表面矢量全息示意图

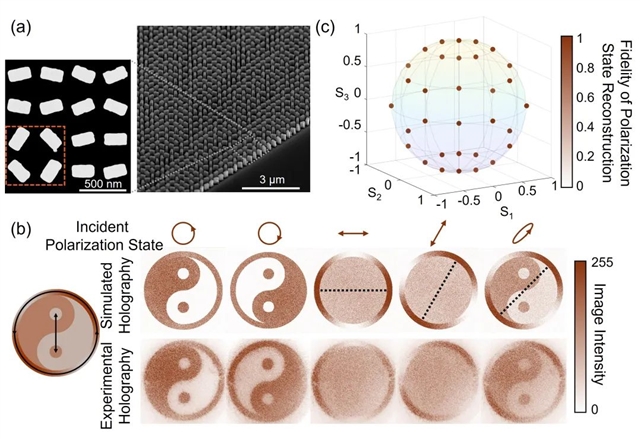

为实现更优的成像效果,研究团队将模拟退火理念引入矢量全息的相位恢复算法中。得到的超表面(图2a)实现了对光学相位、振幅和偏振的多维调控,最终获得高质量的全息重建图像(图2b),偏振庞加莱球上选取的32个偏振态位点(图2c)的态重构保真度平均达到94.78%,充分验证了该方法的可靠性。

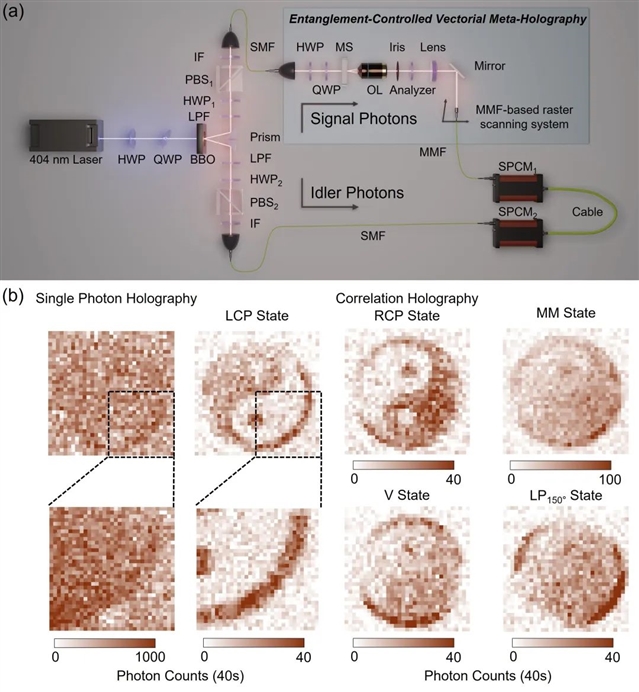

基于自主搭建的量子扫描成像系统(图3a),研究团队实现了同时对信号端(Signal)光子的单光子成像与纠缠操控的远程成像。实验结果显示,传统单光子成像受环境光干扰严重,而基于双光子关联符合的远程成像则清晰可辨(图3b),成像信噪比达到10.78 dB。通过遥控闲频端(Idler)光子的偏振态,系统可呈现不同的与量子偏振态对应的全息图像。

图2. 超表面设计与矢量全息再现效果分析

图3. 纠缠操控的超表面矢量全息实验结果

应用与展望

该研究创新性地将超表面矢量全息应用于纠缠操控的可视化,充分发挥了超表面超薄、灵活调控的优势,不仅为量子态层析提供了高质量的显示方案,提升了量子成像平台的功能性,同时还降低了系统的复杂度与成本。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01818-w

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。