|

|

|

|

|

静电势反转实现六角极化雪花状碳量子点,助力低成本高效率太阳能电池 |

|

|

2025年7月3日,北京师范大学化学学院/教育部光化学理论与计算重点实验室范楼珍教授与中国科学院化学研究所/高分子物理与化学国家重点实验室侯剑辉研究员团队合作在Joule期刊上发表了一篇题为“Six-angle polarized snowflake-like carbon quantum dots via electrostatic reversion for low-cost and high-efficiency solar cells”的研究成果。

该成果报道了一种新型六角极化的雪花状结构的碳量子点(carbon quantum dots, CQDs),可通过静电势反转策略,作为活性层中的受体材料,实现了低成本、高效率、高稳定性的太阳能电池(SCs)的制备。论文通讯作者是范楼珍、侯剑辉、张洋;第一作者是石钰鑫、王建邱。

太阳光向电能的转换一直是能源领域的研究重点。有机太阳能电池(OSCs)因其轻质、柔性、可溶液加工以及半透明等优点,在光伏能源转换中发挥着重要作用。近年来,随着新型有机材料的开发和器件结构的不断优化,OSCs的光电转换效率(PCE)已突破20%。然而,活性层中的有机分子通常具有复杂的化学结构和合成工艺等导致材料成本高昂,严重制约了其大规模实际应用。

碳量子点(CQDs)作为一种新型碳基纳米材料,具有成本低廉、能级可调、优异的光热稳定性以及良好的结构功能化,近年来被广泛用于SCs中的界面层或钝化剂,以提升器件性能与长期稳定性。然而,受限于其量子限域效应导致的强激子束缚能,目前以CQDs为活性层制备的SCs器件PCE仍较低,仅达到1%。

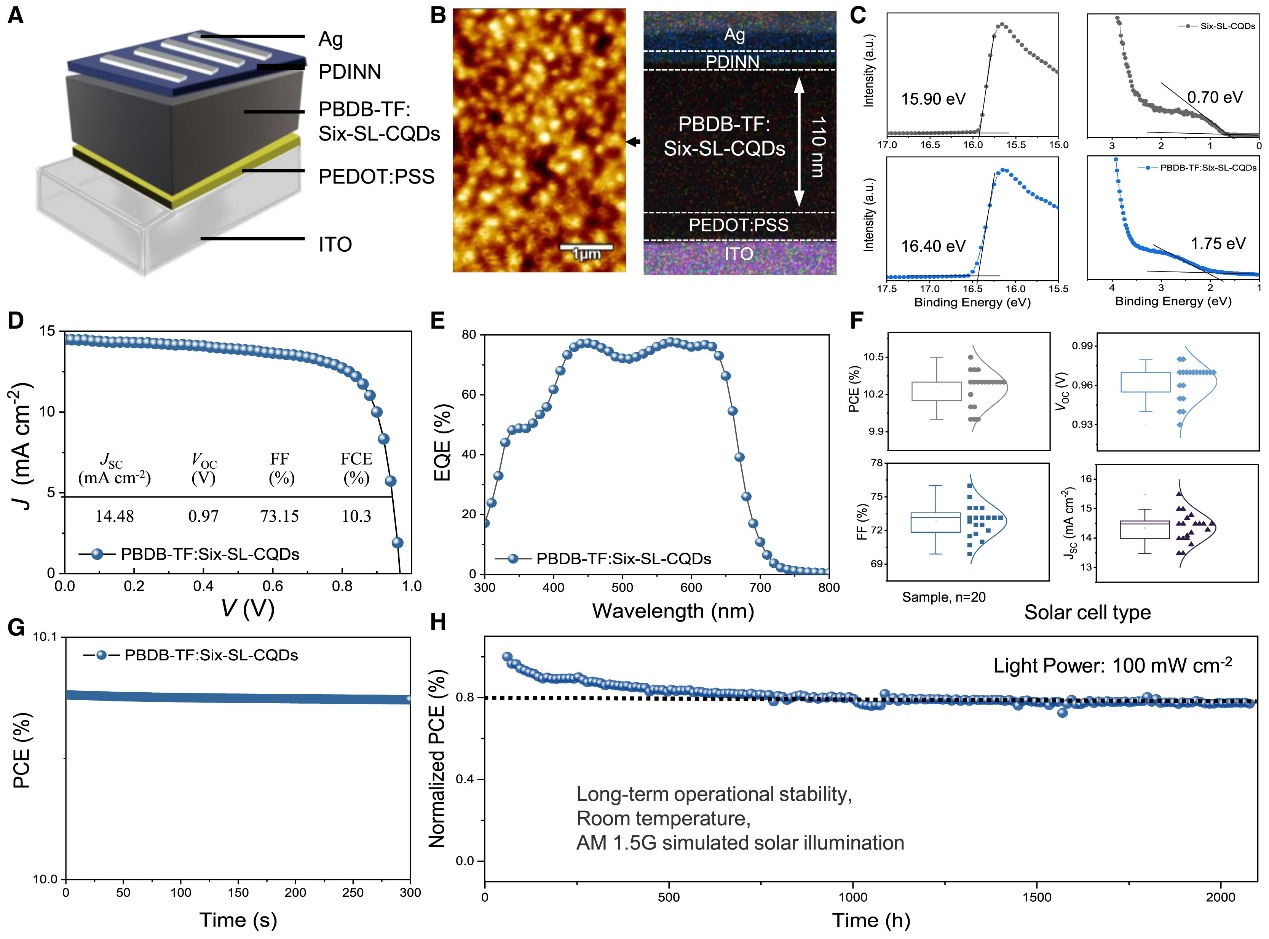

在这项工作中,范楼珍教授以及侯剑辉研究员团队通过分子结构设计,突破了传统CQDs的结构限制,成功构建了一种具有六边对称性、雪花状结构的CQDs(Six-SL-CQDs)。该材料的制备成本低至约~$18.07/g,约为当前市售受体材料(如PCBM、ITIC和Y6)价格的五百分之一,显著降低了器件活性层的材料成本。研究团队在Six-SL-CQDs的顶角处引入吸电子官能团,有效诱导了分子极化,实现了碳核与边缘位置静电势发生反转。这一设计不仅增强了其与给体分子间的弱相互作用,同时促进了分子间的有序堆叠与高效激子解离。以Six-SL-CQDs为活性层制备SCs,PCE最高可达10.3%,同时器件稳定性优异,T80超过2078小时。

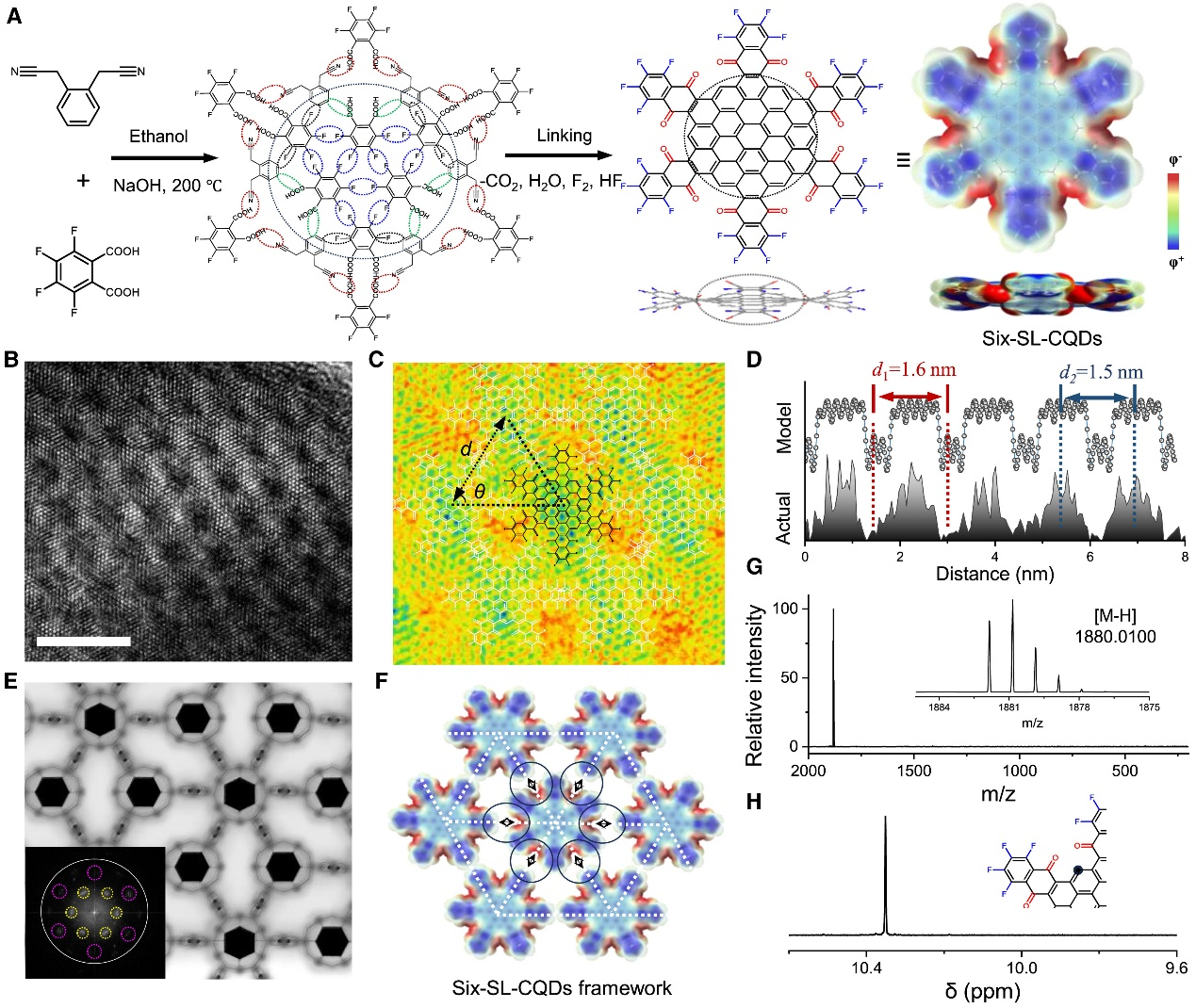

图1:Six-SL-CQDs的合成及结构。

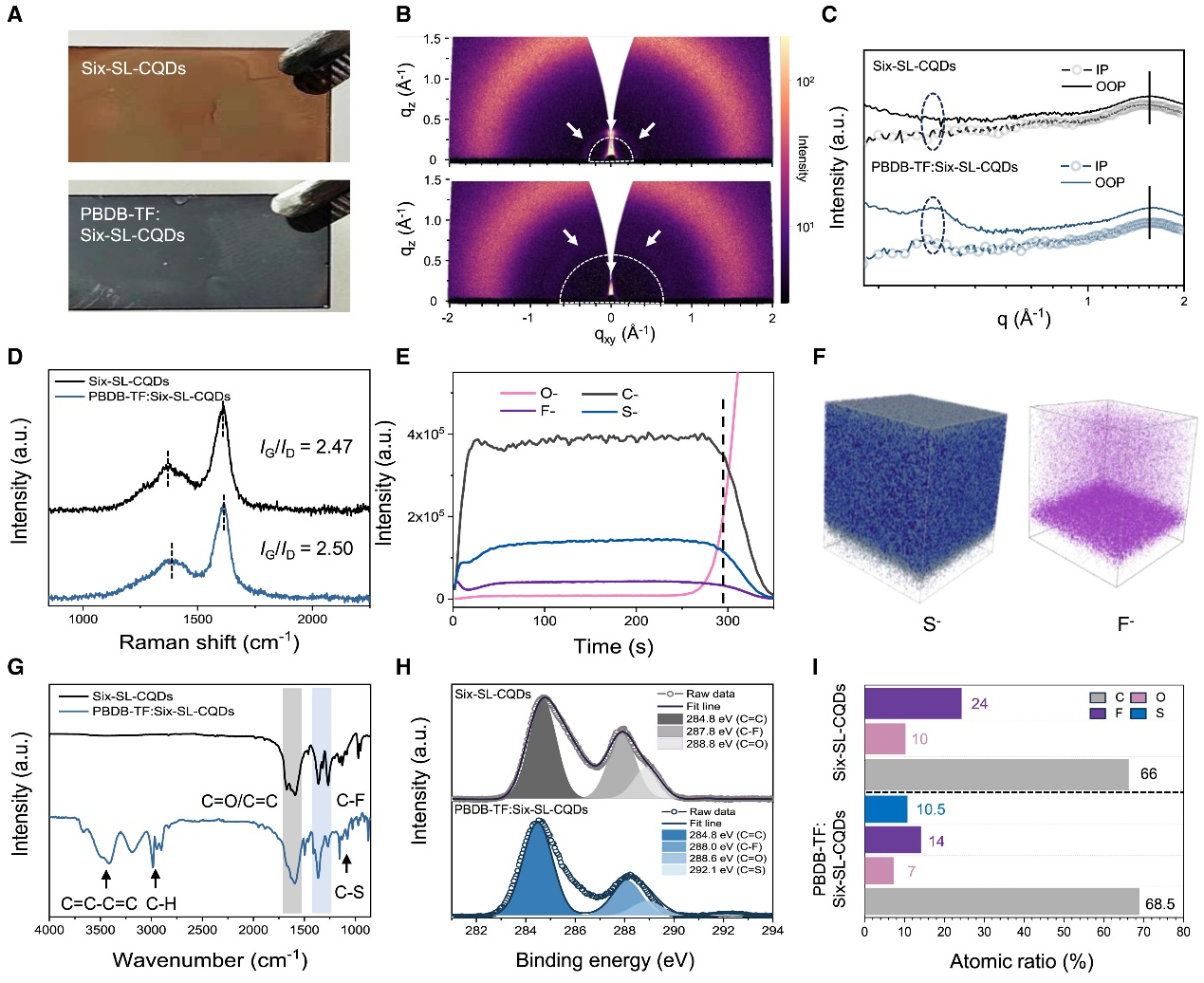

图2:Six-SL-CQDs和PBDB-TF:Six-SL-CQDs薄膜的结构表征。

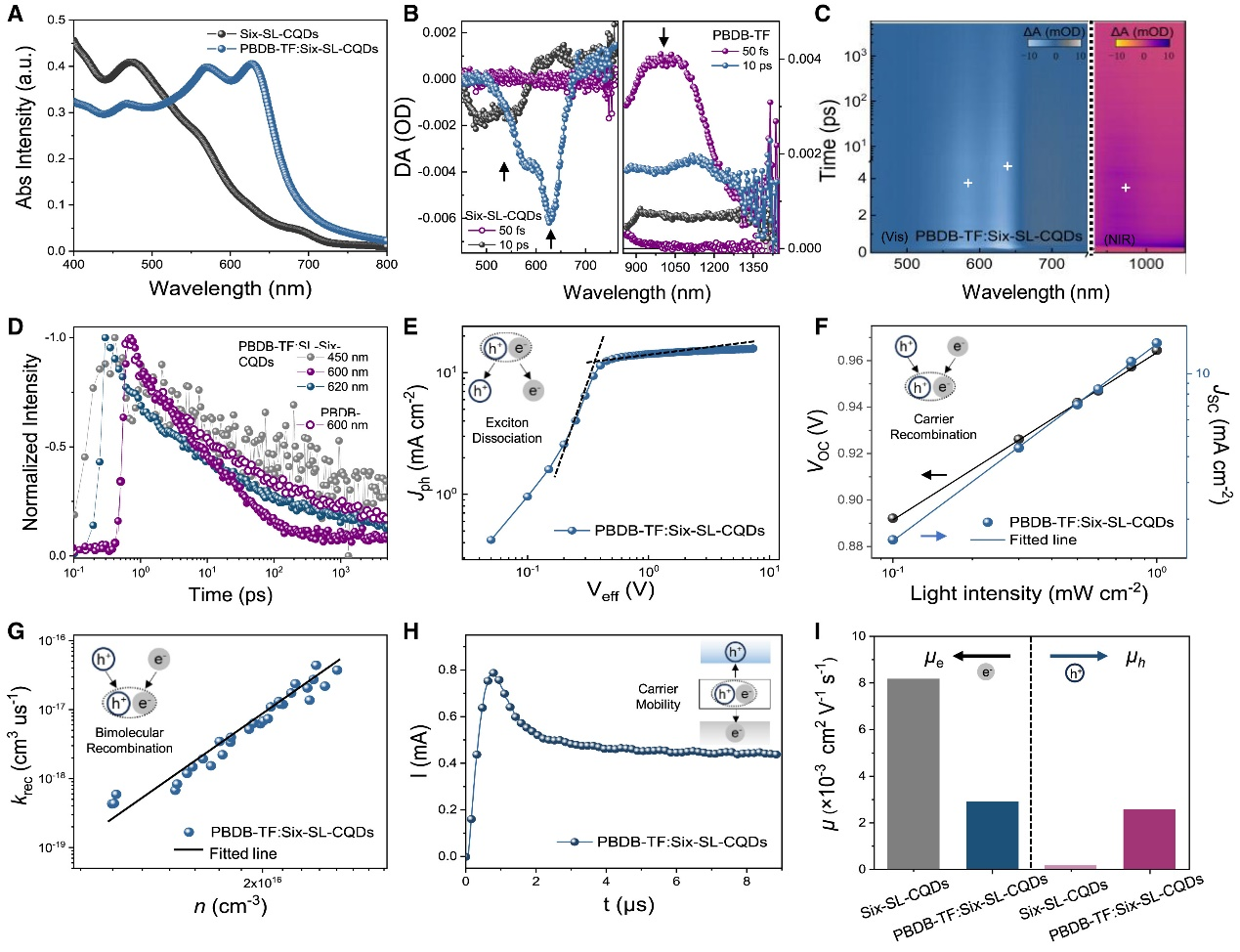

图3:Six-SL-CQDs和PBDB-TF:Six-SL-CQDs薄膜的光物理和电学性质。

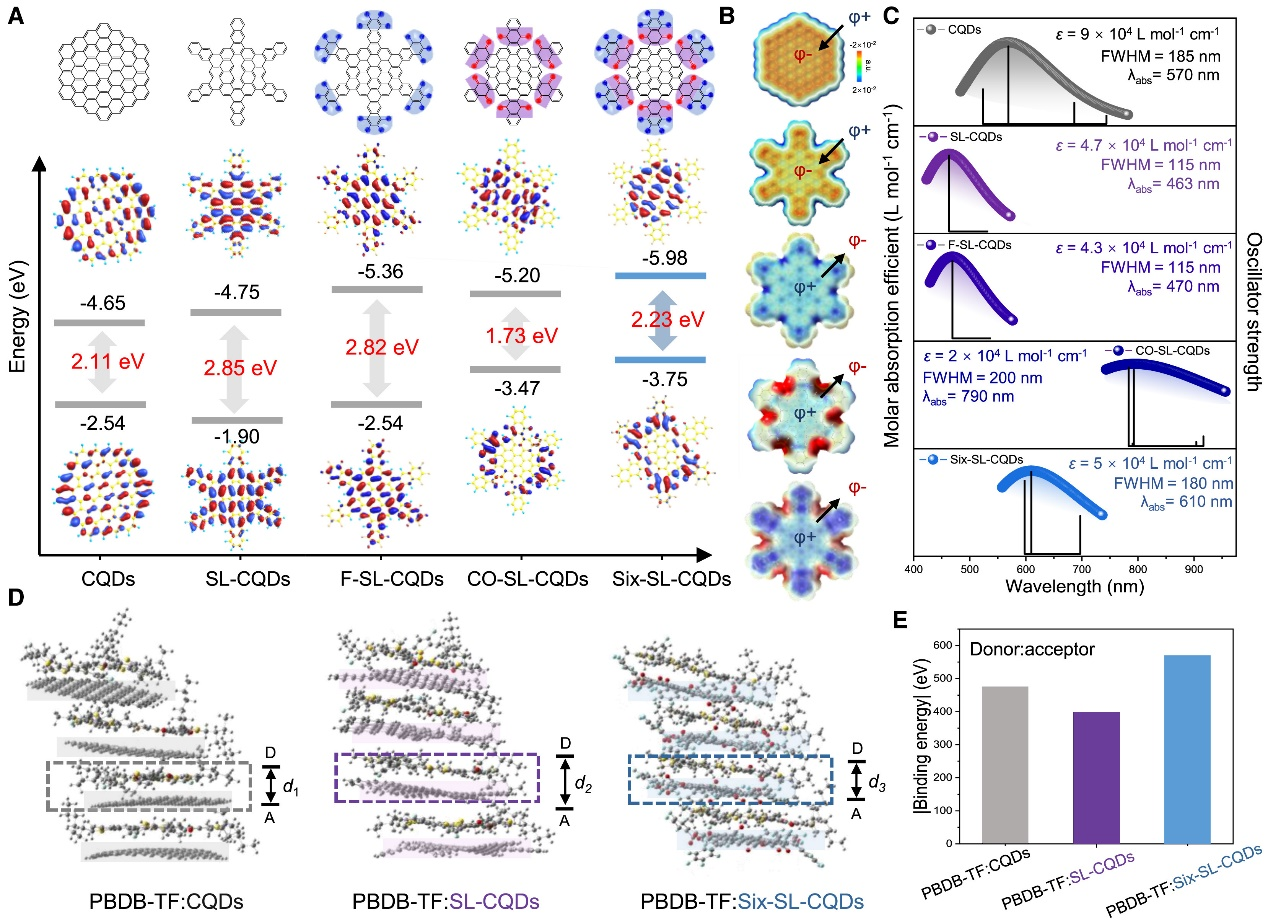

图4:理论研究Six-SL-CQDs的结构及与PBDB-TF的相互作用。

图5:太阳能电池的制备。

该研究突破了OSCs中材料成本高和制备工艺复杂的关键瓶颈,同时显著改善了碳纳米材料长期存在的器件性能较差问题,为推动其在光伏中的实际应用奠定了基础。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.joule.2025.102013