|

|

|

|

|

基于电-生物催化耦合策略转化丙酮副产品制备天然产物 |

|

|

长期以来,化学工业始终面临着如何有效处理产能过剩的副产品、实现资源最大化利用的重大挑战。面对这一难题,电子科技大学材料与能源学院夏川与郑婷婷教授团队、中国科学技术大学/安徽工业大学曾杰教授团队和中国科学院深圳先进技术研究院于涛研究员团队合作,以处理酚酮产业的副产品丙酮为例,通过构建电催化和生物催化耦合系统,将过剩丙酮以异丙醇(IPA)为媒介转化为对香豆酸、脂肪酸、番茄红素等高附加值天然产物。相关成果“Upcycling surplus acetone into long-chain chemicals using a tandem electro-biosystem”发表在2025年5月26日的Nature Sustainability期刊上。论文通讯作者是夏川、曾杰、于涛和郑婷婷,第一作者是刘春晓、赵建康和汤红婷。

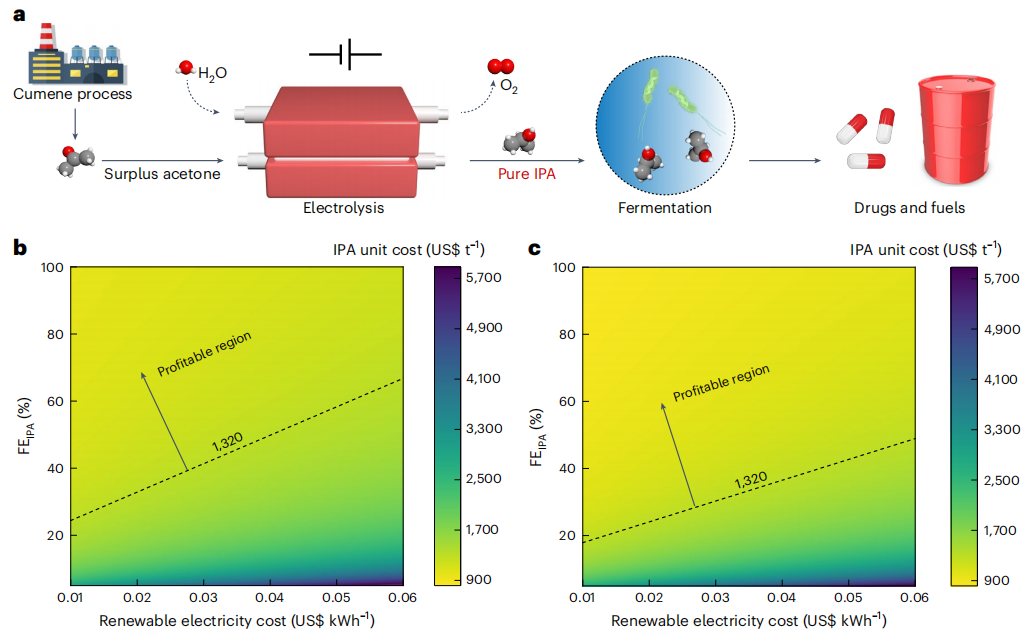

丙酮是一种常用的化工原料和溶剂,目前主要来源是异丙苯法制苯酚的副产品。然而作为苯酚的伴生物,丙酮与苯酚的市场需求差异却很大,造成丙酮产能超额。在重视绿色和可持续发展的今天,如何实现过剩丙酮的高效利用和转化,成为化工行业面临的重要问题和挑战。基于此,研究者在这项工作中提出了一种电催化-合成生物学协同策略,首先通过催化剂和反应器设计,将丙酮经过电化学加氢得到高纯IPA,随后经过定向基因编辑的微生物发酵转化为高附加值的天然产物,为化工副产物的高效消纳与高值化转化提供了全新的解决方案。

图1:IPA介导的电-生物催化丙酮升值转化。

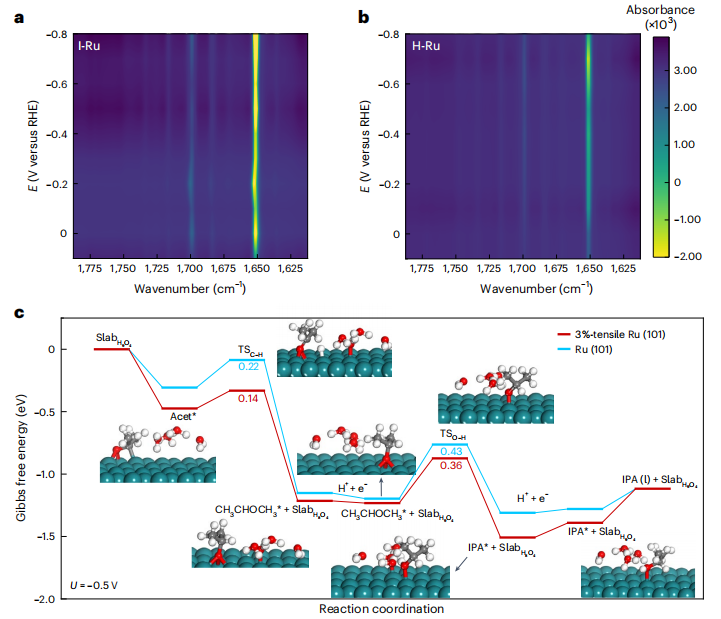

基于以上思路,首先需要电解丙酮得到高浓度、高纯度的IPA作为生物发酵的原料,即“电子载体”。经济技术分析显示,IPA电合成的经济性依赖于电解效率提升和产物分离纯化过程的成本控制。因此,电子载体的高效合成需要同时对催化剂和反应器设计加以优化。首先,研究者采用应力调控策略,利用引入拉伸应力的钌催化剂(I-Ru)实现了丙酮电化学加氢制异丙醇过程的性能突破。得益于拉伸应力诱导的电子结构优化,I-Ru展现出优异的电催化性能,实现了95.6%的最大IPA法拉第效率和-240 mA cm-2的IPA偏电流密度。机理实验和理论模拟显示,拉伸应力的引入在降低Ru位点上丙酮加氢能垒的同时,抑制了析氢副反应的发生,从而实现了催化性能的大幅提升。

图2:I-Ru催化剂的结构表征和丙酮电化学还原性能评估。

图3:I-Ru催化剂在丙酮电化学还原中的机理研究。

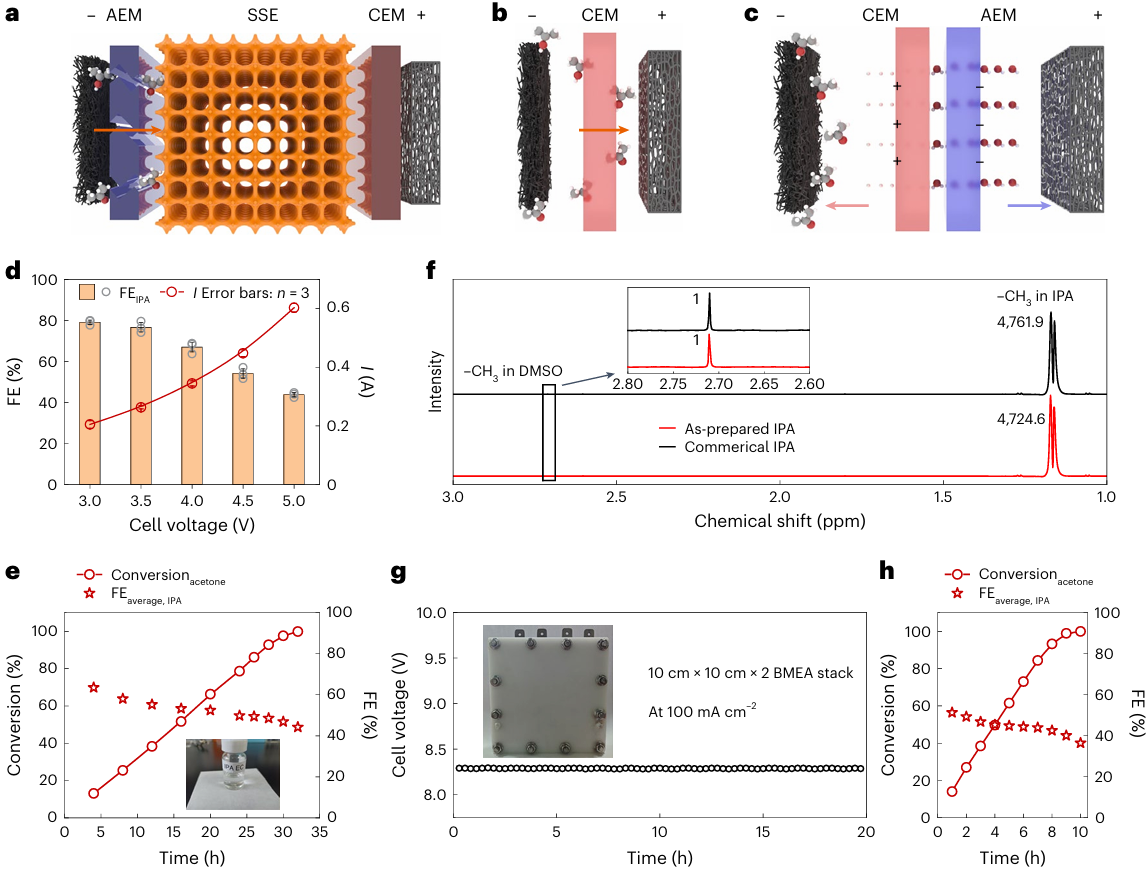

随后,针对电解产物与电解质溶液分离的问题,研究者采用反向工作模式的双极膜膜电极设计,在避免电解质溶液使用的同时,其内界电场大幅抑制了原料和产物的跨膜损失,结合I-Ru催化剂,实现了纯丙酮到高纯IPA(~100%)的完全转化,并完成了10 cm × 10 cm × 2规模的反应堆栈验证,成功获得了可用于生物发酵的高浓度、高纯度电子载体。

图4:高纯IPA(~100%)的直接电合成。

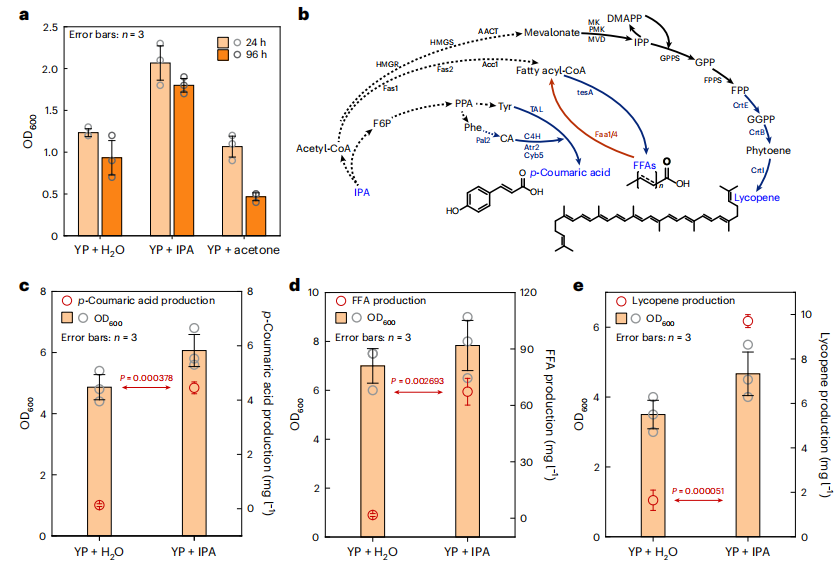

在此基础上,研究者通过对酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)进行系统的代谢工程改造,使其能够直接利用电化学生成的高纯IPA作为碳源,实现了从C6(对香豆酸)到C10-C18(游离脂肪酸)乃至C40(番茄红素)系列长链天然产物的选择性合成。

图5:基于电合成IPA的生物发酵。

该研究从化工副产物资源化利用的角度出发,不仅为清洁电能驱动传统化学工业革新提供了新思路,更为实现绿色化学制造开辟了新途径。未来的研究将聚焦于双极膜膜电极反应器的优化设计、生物发酵代谢通路的调控以及电-生物催化耦合系统应用的拓展。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41893-025-01568-y