|

|

|

|

|

FIE 北京科技大学冯妍卉魏俊俊教授等:仿鸟骨结构三维空心金刚石增强PEG复合相变材料在光热转换与热管理中的应用 |

|

|

论文标题:Bird skeleton-inspired 3D hollow diamond-enhanced PEG composite PCM for photothermal conversion and thermal management

期刊:Frontiers in Energy

作者:Zihao Zhao, Xurui Feng, Daili Feng, Chengming Li, Yanhui Feng, Junjun Wei

发表时间:15 Apr 2025

DOI:10.1007/s11708-025-0991-7

微信链接:点击此处阅读微信文章

文章简介

随着可再生能源技术的快速发展,相变材料(PCMs)因其高效储能特性成为缓解能源供需时空错配的关键媒介。然而,传统PCMs如聚乙二醇(PEG)存在泄漏、低热导率及光热转换效率低下等瓶颈,严重限制了其在太阳能利用和电子热管理等领域的应用。本研究受鸟类中空骨骼结构的启发,创新性地开发了一种三维互连空心金刚石泡沫(3D HDF),并通过封装PEG2000制备出高性能复合相变材料(HDF/PEG)。实验结果表明,该材料热导率较纯PEG提升378%,光热转换效率达86.5%,同时可将电子元件温升时间延长4倍。这不仅为解决PCMs的固有缺陷提供了新思路,还为太阳能收集与存储、高功率电子设备热管理等领域提供了集成化解决方案。

研究背景及意义

在全球能源结构转型的背景下,开发高效储能技术是平衡可再生能源间歇性与能源需求连续性的核心挑战。相变储能技术通过材料相变过程中的潜热吸收与释放,成为实现热能时空调控的重要手段。其中,聚乙二醇(PEG)因高储能密度、无毒性和化学稳定性备受关注,但其低热导率、液态泄漏及几乎为零的光吸收能力,严重制约了其在光热转换和电子热管理中的应用。

近年来,多孔骨架材料(如金属泡沫、多孔碳)被广泛用于提升PCMs性能。例如,铜泡沫可将PEG热导率提升123%,但金属骨架的高密度和腐蚀风险限制了其适用性;碳基材料(如石墨烯、多孔碳)虽轻质且化学稳定,但其热导率提升幅度(通常<200%)仍无法满足高功率场景需求。此外,现有复合PCMs的光热转换效率多依赖于外部光吸收剂,增加了制备复杂度。因此,开发兼具高导热性、结构稳定性与光热协同增强的新型骨架材料,成为突破PCMs应用瓶颈的关键。

自然界中,鸟类骨骼的空心网络结构通过优化氧气存储与传输效率支撑高效呼吸,这一仿生设计启发了研究者对多孔骨架结构的重构。本研究通过仿生设计与先进制备工艺的结合,首次构建了三维连续互连的空心金刚石泡沫(HDF),为PCMs性能提升开辟了新路径。

主要研究内容

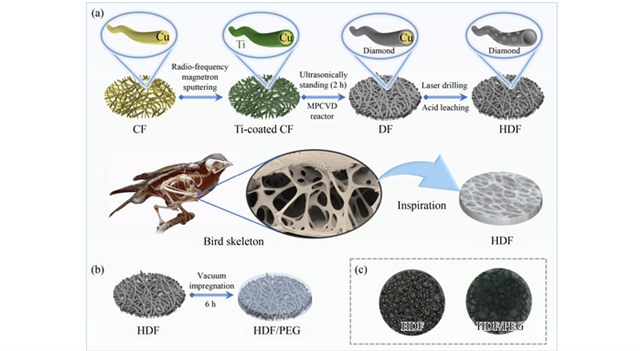

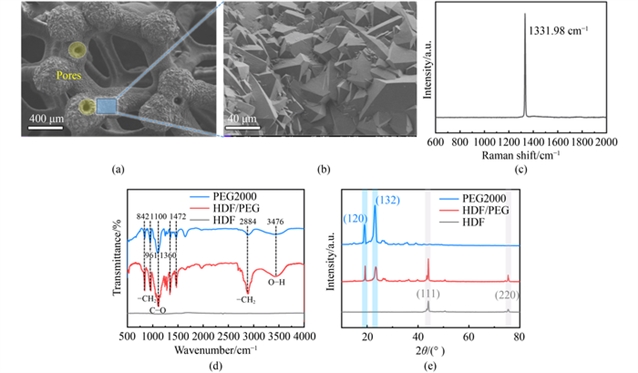

本研究以铜泡沫(CF)为模板,通过微波等离子体化学气相沉积(MPCVD)在其表面生长金刚石薄膜。为消除铜与金刚石的晶格失配,预先采用射频磁控溅射沉积钛(Ti)中间层,随后通过激光穿孔与酸浸蚀去除CF模板,最终获得了轻质、高孔隙率的HDF骨架(图1)。扫描电镜(SEM)显示,HDF呈现均匀连续的微米级孔洞结构,金刚石晶粒尺寸为3–5 μm,形成金字塔形微晶表面。拉曼光谱进一步证实金刚石薄膜的高结晶质量(特征峰位于1331.98 cm-1),而X射线衍射(XRD)与傅里叶变换红外光谱(FTIR)表明,HDF与PEG2000仅通过物理结合,未发生化学反应(图2)。

图1 材料制备工艺示意图

图2 HDF和HDF/PEG的形态和结构特征

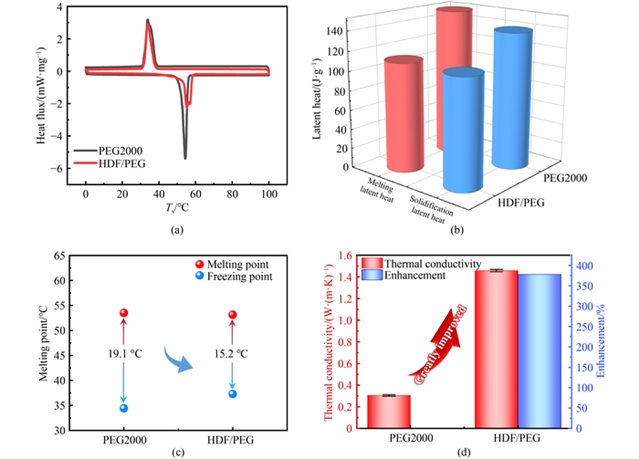

通过熔融渗透法将PEG2000封装于HDF骨架中,结果表明,制备的HDF/PEG复合材料展现出显著优化的热性能。差示扫描量热(DSC)测试显示,其潜热为111.48 J/g,虽因HDF占位较纯PEG(152.06 J/g)有所降低,但过冷度从19.1 ℃降至15.2 ℃,潜热差异从12.61 J/g缩小至0.17 J/g。激光闪射法(LFA)测得复合材料的室温热导率达1.458 W/(m·K),较纯PEG提升了378%(图3),归因于HDF内部连续的高导热网络。热重分析(TGA)显示,HDF/PEG在320 ℃以下具备优异的稳定性,且循环100次后性能衰减小于10%。

图3 PEG2000和HDF/PEG的热性能

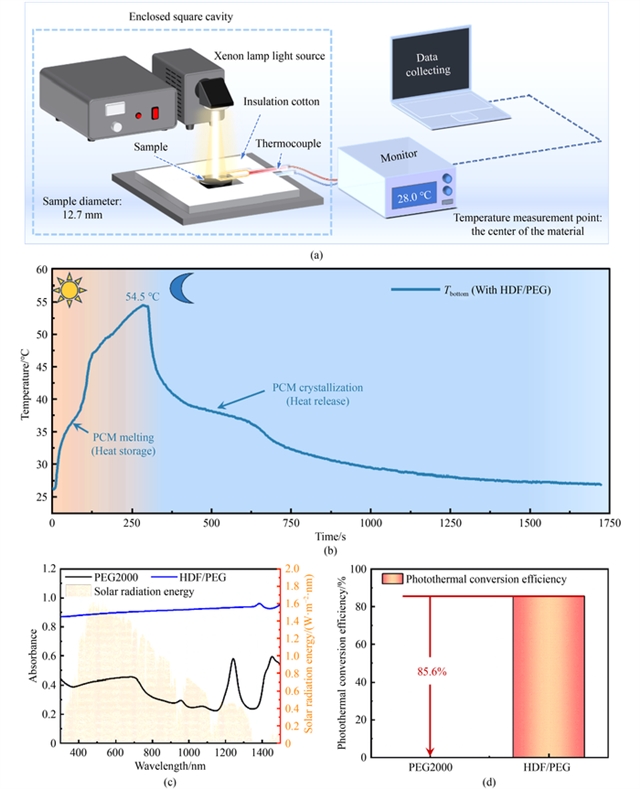

在光热转换方面,HDF的多孔结构增强了PEG2000的太阳光吸收能力。紫外-可见-近红外(UV-Vis-NIR)光谱显示,复合材料的全波段吸收率显著高于纯PEG。氙灯模拟太阳光照射下,HDF/PEG在5分钟内升温至54.5 ℃,光热转换效率达86.5%(图4)。此外,应用于电子元件热管理时,HDF/PEG可将芯片温升时间延长4倍(3V电压下从127秒增至598秒),冷却时间延长2.3倍,红外热成像显示其有效抑制了局部热点,验证了其在延缓热疲劳、提升设备寿命中的潜力。

图4 HDF/PEG的光热转换性能

研究结论

本研究通过仿生设计与材料创新,成功开发出了基于三维空心金刚石泡沫(HDF)的复合相变材料(HDF/PEG)。相较于传统金属或碳基骨架,HDF的轻质、化学稳定性与结构连续性为其在太阳能集热、工业余热回收及高功率电子设备热管理等场景的应用奠定了基础。未来研究可进一步优化HDF的孔隙率与金刚石晶粒尺寸,探索规模化制备工艺,推动该材料从实验室向产业化过渡。

原文信息

Bird skeleton-inspired 3D hollow diamond-enhanced PEG composite PCM for photothermal conversion and thermal management

Zihao Zhao1, Xurui Feng2, Daili Feng1,3, Chengming Li2,4, Yanhui Feng1,3, Junjun Wei2,4

Author information:

1. School of Energy and Environmental Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China

2. Institute for Advanced Materials and Technology, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China

3. Beijing Key Laboratory of Energy Conservation and Emission Reduction for Metallurgical Industry, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China

4. Shunde Graduate School, University of Science and Technology Beijing, Foshan 528399, China

Abstract:

The use of porous skeletons for encapsulating phase change materials (PCMs) is an effective approach to addressing issues such as leakage, low thermal conductivity, and poor photothermal conversion efficiency. Inspired by the hollow skeletal structure found in birds in nature, high-quality 3D interconnected hollow diamond foam (HDF) was fabricated using a series of processes, including microwave plasma chemical vapor deposition (CVD), laser perforation, and acid immersion. This HDF was then used as a scaffold to encapsulate PEG2000. The results demonstrate that HDF significantly reduces the supercooling degree and latent heat discrepancy of PEG2000. Compared to pure PEG2000, the thermal conductivity of the HDF/PEG increased by 378%, while its latent heat reached 111.48 J/g, accompanied by a photothermal conversion efficiency of up to 86.68%. The significant performance improvement is mainly attributed to the combination of the excellent properties of the diamond with the inherent advantages of the 3D interconnected structure in HDF, which creates a high-conductivity transport network inside. Moreover, the HDF/PEG composite extends the temperature cycling time of electronic components by 4 times for heating and 2.3 times for cooling, thereby prolonging the operational lifetime of electronic devices. HDF/PEG offers an integrated solution for solar energy collection, photothermal conversion, heat dissipation in electronic components, and thermal energy transfer/storage. This innovative approach provides innovative ideas for the design and fabrication of composite PCMs and has great application potential, such as solar energy utilization, thermal management, and thermal energy storage.

Keywords:

phase change materials (PCMs); porous diamond; photothermal conversion; thermal management

Cite this article:

Zihao Zhao, Xurui Feng, Daili Feng, Chengming Li, Yanhui Feng, Junjun Wei. Bird skeleton-inspired 3D hollow diamond-enhanced PEG composite PCM for photothermal conversion and thermal management. Front. Energy,

https://doi.org/10.1007/s11708-025-0991-7

扫描二维码,阅读原文

通讯作者简介

冯黛丽,北京科技大学能源与环境工程学院副教授。主讲课程:《传热传质学(双语)》《新能源概论(全英文)》。自2015年5月起任职于北京科技大学能源与环境工程学院热科学与能源工程系,北京科技大学首批“北科青年学者”。获北京科技大学第十三届青年教师教学基本功比赛二等奖。出版传热传质学英文教材《Heat and mass Transfer: fundamentals&applications》。《新能源概论(全英文)》获校级“课程思政特色示范课程”,全英文教学效果评定优秀。获第一届北京高校教师教学创新大赛二等奖、北京科技大学第31届本科教育教学成果奖特等奖。

李成明,碳基材料与功能薄膜研究室首席教授。先后在北京科技大学获得学士、硕士、博士学位、中国科学院力学研究所博士后,先后在美国西弗吉尼亚大学、德州农工大学、爱尔兰科克理工大学和英国莱斯特大学做博士后和高级访问学者,多次在美国、俄罗斯、法国、德国和西班牙等大学和研究机构访问与交流。兼任中国热处理学会常务理事,单晶金刚石及其电子器件泛太平洋国际研发与产业联盟理事,全国磨料磨具标准化技术委员会委员等。 主要从事金刚石膜与金刚石单晶制备及其功能应用研究。从事金刚石材料研究近30年,领导团队发展了大面积、无裂纹超厚金刚石膜等离子体喷射法制备技术,开展了微波等离子体技术装备和应用研究,率先在国内拓展金刚石多晶和单晶电子学的研究,金刚石膜热学应用在国际上处于领先水平,推动了CVD金刚石自支撑膜的工业化应用。先后主持和参与国家重大专项(子项目)、国家重点研发计划、国际政府间合作项目欧洲地平线计划2020、国家“863”计划、国家自然科学基金等研究项目60余项。参与起草国家标准2项和审查国家标准20多项。在国际性学术会议做邀请报告20多次,多家国外杂志专题主编和国内杂志编委,在碳相关领域发表学术论文300余篇,参加编写专著4部, 授权国家发明专利60余项,获得教育部技术发明一等奖1项,省部级科技进步奖3项。

冯妍卉,二级教授,北京科技大学能源与环境工程学院副院长。国家重大人才工程入选者、教育部新世纪优秀人才、国家优青、北京市教学名师。从事微尺度热质传递、相变传热、纳米/能源材料热物性、热过程数值仿真和优化等方向的科学研究。至今,近5年,负责国家自然科学基金重点项目等纵向课题7项,以第一/通讯作者在Nat Commun.、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.等发表SCI论文100余篇,授权发明专利10余项,获软件著作登记权2项,出版中英文教材3部、专著2部,获得国家科技进步奖一等奖,冶金科学技术奖特等奖、一等奖等科研奖励。兼任《工程科学学报》、《燃料与化工》等期刊编委、中国高等教育学会工程热物理专业委员会常务理事、中国工程热物理学会理事、教育部能源动力类专业教学指导委员会副秘书长、中关村储能产业技术联盟热能储存专业委员会委员、北京热物理与能源工程学会副理事长等。

魏俊俊,工学博士,研究员,博士生导师,北京科技大学新材料技术研究院功能材料研究所所长。主要致力于CVD金刚石相关材料的基础科学及应用研究,发表学术论文150余篇,获得授权专利60余项。作为项目负责人先后承担国家自然科学基金、国防重大专项(子课题),以及装发预研课题等。参加编著国家出版基金项目纳米科学与技术丛书《金刚石膜制备与应用》一部,获得教育部技术发明一等奖1项,北京市科学技术奖1项。

期刊简介

Frontiers in Energy是中国工程院院刊能源分刊,高教社Frontiers系列期刊之一。由中国工程院、上海交通大学和高等教育出版社共同主办。翁史烈院士和倪维斗院士为名誉主编,中国工程院院士黄震、周守为、苏义脑、彭苏萍担任主编。加拿大皇家科学院、加拿大工程院、中国工程院外籍院士张久俊,美国康涅狄格大学校长、教授Radenka Maric,上海交通大学教授Nicolas Alonso-Vante和巨永林担任副主编。

Frontiers in Energy已被SCIE、Ei Compendex、CAS、Scopus、INSPEC、Google Scholar、CSCD(中国科学引文数据库)、中国科技核心期刊等数据库收录。2024年海内外下载量为110余万,截至2025年03月10日,即时Impact Factor为6.0,即时CiteScore为6.8。

Frontiers in Energy免收版面费,且对于录用的文章提供免费语言润色以保障出版质量。进入外审的稿件(不包括评论、新闻热点等短文),第一轮审稿周期约30天,从审稿到录用平均60天。

更多信息请访问:

http://journal.hep.com.cn/fie(国内免费开放)

https://link.springer.com/journal/11708

联系我们:

FIE@sjtu.edu.cn, (86) 21-62932006

qiaoxy@hep.com.cn, (86) 10-58556482

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。