|

|

|

|

|

LAF 历史街区如何“破圈”?景感设计让文化服务“活”起来 |

|

|

论文标题:Study on Practice Framework and Evaluation Indicator System of Landsense Design for the Enhancement of Cultural Ecosystem Services in Historical Blocks

期刊:Landscape Architecture Frontiers

作者:Jiang LIU, Haijuan HAN, Zhu CHEN

发表时间:15 Dec 2024

DOI:10.15302/J-LAF-0-020019

微信链接:点击此处阅读微信文章

注:本文为删减版,不可直接引用。原中英文全文刊发于《景观设计学》(Landscape Architecture Frontiers)2024年第12卷第6期“景观的多维感知”。

导 读

历史街区作为城市生态系统中重要的文化服务供给侧,如何在更新过程中保障其供给能力关系到多元利益相关者的福祉。本研究以景感生态学理论为基础,结合文献综述,对历史街区的景感要素及其相关的生态系统文化服务类型进行了梳理;基于两者之间的内在联系,提出了以生态系统文化服务提升为导向的景感设计实践框架,并对应构建了景感评价指标体系作为框架的评价依据和标准。最后,以福州三坊七巷街区为例,基于并围绕该评价指标体系,同时结合研究区域在地特征分析现状及存在问题,提出加强、保持和改善三坊七巷生态系统文化服务为导向的景感营造建议,并基于景感设计实践框架对评价指标进行定性解读。本研究为从多维感知角度提升历史街区生态系统文化服务提供了重要的理论基础和评价依据。

关键词

生态系统文化服务;历史街区;景感生态学;

景感设计实践框架;景感评价指标体系;

景感营造;三坊七巷街区

历史街区生态系统文化服务提升的

景感设计实践框架与评价指标体系研究

Study on Practice Framework and

Evaluation Indicator System of

Landsense Design for the Enhancement of Cultural Ecosystem Services in Historical Blocks

1 福州大学建筑与城乡规划学院

2 福建省国土空间分析与模拟数字技术重点实验室

3 德国汉诺威莱布尼茨大学环境规划研究所

本文引用格式 / PLEASE CITE THIS ARTICLE AS

Liu, J., Han, H., & Chen, Z. (2024). Study on practice framework and evaluation indicator system of landsense design for the enhancement of cultural ecosystem services in historical blocks. Landscape Architecture Frontiers, 12(6), 62–83. https://doi.org/ 10.15302/J-LAF-0-020019

01

引言

生态系统文化服务(CES)是生态系统影响人类身心状态的非物质产物,对人们的健康、福祉和生活质量具有直接或间接的贡献。

生态学家赵景柱提出的“景感生态学”(Landsenses Ecology)有效地将景观要素和生态系统服务联系在一起,即以可持续发展为目标,基于生态学的基本原理,从自然要素、物理感知、心理认知、社会经济、过程风险等相关方面,研究土地利用规划、建设与管理的科学。在实践中,人们通过适当的表现形式将他们的愿景赋予或融入某种载体,蕴含这种属性的载体称为“景感”,而构思和构筑景感的整个过程则为“景感营造”。

刘晓芳等人进一步将景感的外在表现形式定义为“景感要素”,其是能够承载人类愿景、影响人类感知的各种自然和人工的生态与环境要素。景感要素更加注重使用者的感知及需求愿景,同时强调了人类对景观进行的创造和表达或赋予意义的主动作用。

在景感生态学领域,目前已有探索性研究关注景感与生态系统服务层级及供需的关联性,较少关注历史街区。本研究首先梳理了历史街区内的景感要素和CES类型,基于景感营造探究了它们之间的相互关系,构建了以CES提升为目标的景感设计实践框架和评价指标体系;之后,以福建省福州市的三坊七巷街区为例,通过背景解读评价内容,并基于景感设计实践框架和评价指标体系,提出相应的景感营造策略。

02

历史街区中的CES类型与解读

2005年,千年生态系统评估将CES定义为人类通过精神满足、认知能力的发展、反思、娱乐及审美体验等从生态系统中所获取的非物质收益。在此框架下,本研究整理了与历史街区的体验、感知、资源或价值等相关的研究,得到历史街区背景下各类CES的具体释义。

03

研究结果与讨论

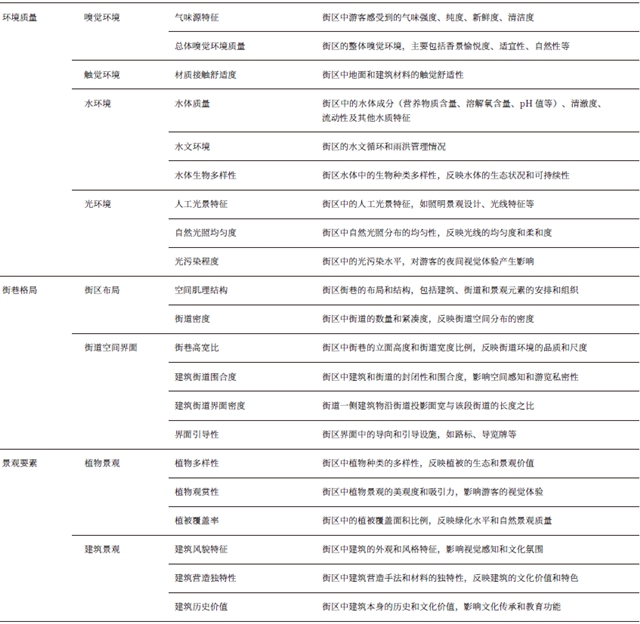

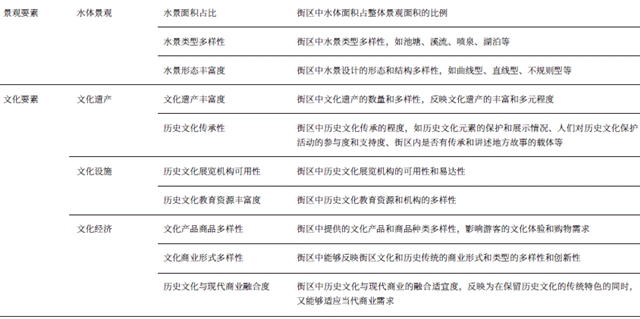

本文将景感要素定义为承载使用者的需求愿景,并能够影响使用者感知的自然或人工环境中的要素。本研究将历史街区的景观环境分为自然和人文两个类别,并从中总结出五个主要的景感要素类型及多个子类型:自然环境景感要素包括气候条件(温度、湿度、风速等)和环境质量(大气环境、视觉环境、声环境、嗅觉环境、水环境、光环境等),人文环境景感要素包括街巷格局(街区布局、街道空间界面等)、景观要素(植物景观、建筑景观、水体景观等)和文化要素(文化遗产、文化设施、文化经济等)。

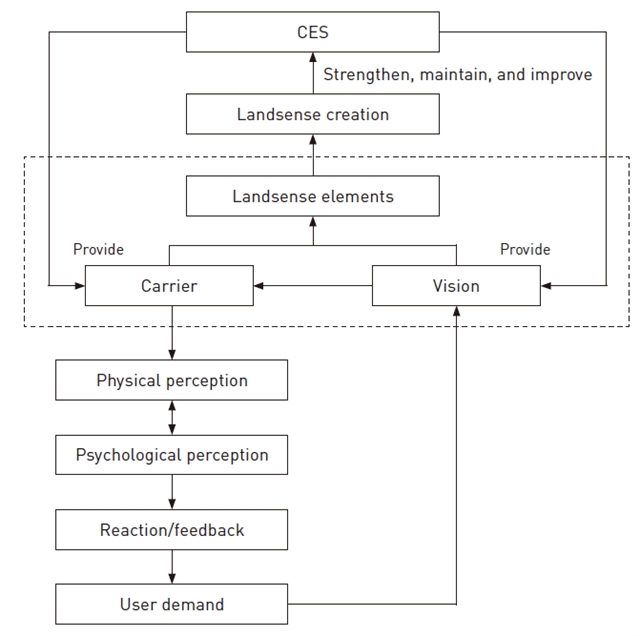

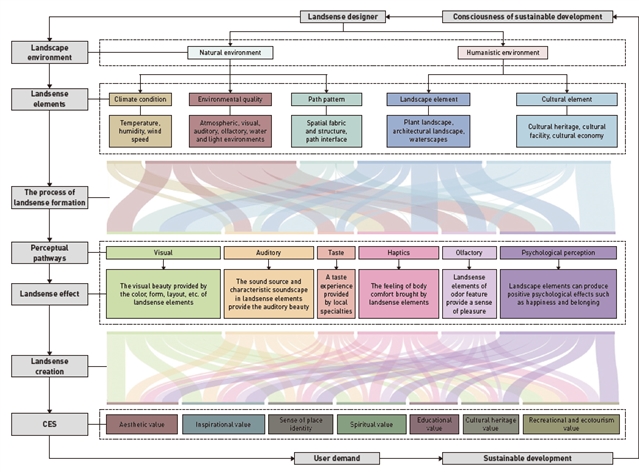

人类对生态系统的非物质精神需求和生态系统提供的景感要素特征,是CES从生态系统流向人类社会系统的动态过程的两个主导元素。下图简要展示了在景感生态学的背景下景观感知的结构和过程,厘清了景观感知通过景感营造方法影响CES的逻辑。

景感生态学背景下的景观感知结构和过程(改绘自参考文献[21][29]) © 刘江,韩海娟,陈铸

本研究进一步基于景感生态学背景的景观感知结构和过程,从历史街区的项目设计实践角度,提出以CES提升为导向的景感设计实践框架。

以CES提升为导向的景感设计实践框架 © 刘江,韩海娟,陈铸

04

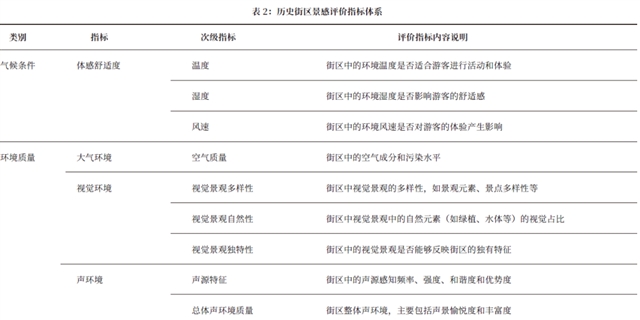

历史街区景感评价指标体系构建

除了结合历史街区再发展的具体情况外,本研究提出的历史街区景感评价指标体系还遵循以下国际通行的指标体系构建原则。

1)科学性原则:指标体系必须基于历史街区景感要素的特征和本质,考虑到历史街区的历史、文化、建筑等方面的因素,并采用科学的量化和计算方法来定义和评估景感要素。

2)导向性原则:指标的选取应能够准确反映历史街区的景感特征,能够指导和促进历史街区的保护、改造和管理工作;重点关注历史街区中人与环境的和谐关系,以更好地提升和满足人们对于历史街区的感受和需求。

3)操作性原则:指标应该具备可观测性或可测量性,能够通过科学的方法和技术手段选择对应的测量指数进行数据收集;优先考虑具备普适性和统计意义的多源数据。

4)连续性原则:指标数据应当具备一定的时间连续性,以跟踪历史街区景感要素的动态变化,同时也为建立城市时空数据平台提供基础。

5)应用性原则:指标体系应成为地方政府推动历史街区景感要素提升的工具,因此指标的选取应与地方事务紧密对接,与城市空间规划、历史街区保护规划等相关规划体系紧密联系。

05

案例研究

研究区域概况

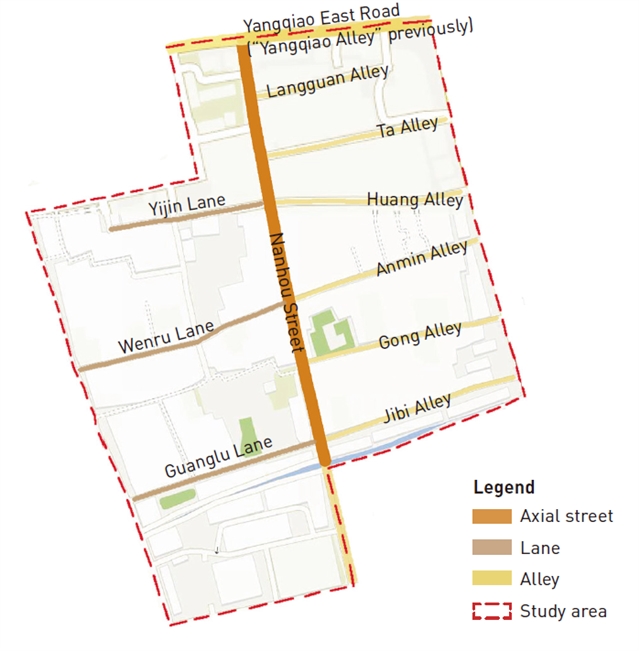

“三坊七巷”坐落于福建省福州市,由三个坊、七条巷和一条中轴街肆组成,在其保留的众多物质及非物质文物遗产中,最具价值的是起于晋并保留完整的坊巷格局和200余座古建筑。另外,三坊七巷也是林则徐等众多名人故居所在地,由此赋予了三坊七巷独特的人文价值。

三坊七巷街区的坊巷格局。“坊”通常指相对较大的城市街区或社区,包含若干街巷和房屋。“巷”则通常指较窄的街道,是具体的道路,连接着坊内的各个房屋。三坊七巷内,坊路的道路宽度普遍比巷路宽,这种道路与两侧建筑高宽比的差异变化也会给游客带来丰富的游赏体验。© 刘江,韩海娟,陈铸

三坊七巷街区 © 刘江,韩海娟,陈铸

现状分析

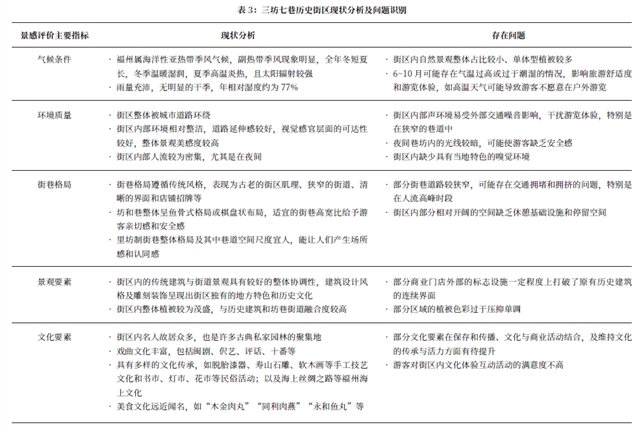

基于上述历史街区景感评价指标体系中的主要指标,本研究对三坊七巷街区的现状进行了分析和问题识别。

景感营造策略

研究进一步结合历史街区景感指标体系内的指标和次级指标提出景感营造策略。基于指标体系的评价涉及方法和测量指数的选择,会因研究区域、可获取数据和评价指标使用者的不同而产生差异。

美学价值:丰富自然和人文景观

致力于美学价值提升的景感营造主要可围绕视觉感知开展。搭配合适的植物群落,丰富种植层次。此外,应充分发掘主轴南后街这条核心的“视觉轴线”,优化景观视线通廊。光线对街巷空间也具有明显的重塑作用,可以充分利用光线凸显街巷空间的特色与古建筑形态,提升三坊七巷特色历史建筑的古朴韵味。

灵感价值:提供灵感源泉

灵感价值的提升可通过多维感知的途径进行景感营造。在听觉感知层面,通过丰富三坊七巷的植物配置并布置引虫引鸟设施来提升自然声源多样性;在街区靠近外部道路的区域通过声景设计来降低噪声;增加街区内独有的民俗活动声等。

植物是自然环境中气味的主要来源,因此在嗅觉感知层面,可提升福州特有香花植物的丰富度,如茉莉(Jasminum sambac)、桂花(Osmanthus fragrans)等。还可考虑无特殊气味,或气味较弱、滞尘能力强的植物品种,以有效改善空气质量。

地方认同感价值:展现地域独特性

借助三坊七巷内历史文化展览机构,让居民和游客更好地领略传统文化,从而在心理认知层面增强对历史街区的地方依恋和认同感。在视觉感知层面,可引入独特的标志符号,并结合当地建筑材料和传统建造技术构建完整的视觉景观体系,从而激发人们的好奇心。在听觉层面,可通过福州方言戏曲演绎三坊七巷的古厝“坊巷人物”故事,增强游客的地方认同感。三坊七巷的地方传统特色美食则可以从嗅觉和味觉层面吸引游客。

精神价值:满足精神需求

三坊七巷的精神价值主要反映在文化活动和产品的呈现上。在景感营造时可挖掘三坊七巷内特有的历史和文化声源,对其进行设计重现并加强保护管理。在相对安静的区域,特色文化声也可形成一种鲜活的“景观”。此外,还可创设更多以三坊七巷文化为主题的衍生品。相关的民俗、民族文化活动和产品可以提升人们的参与感和体验感,从而在一定程度上满足人们地方依恋层面的精神需求,以此提升街区的精神价值。

教育价值:开展教育活动

三坊七巷的教育价值可体现在街区内的各种物质和精神载体中。街区内坐落众多名人故居且是传统私家园林集萃地,可在景观节点增加解说系统来介绍相关历史背景和文化内涵,增强游客与实体历史景观的互动性;特色文化活动的表演可通过人们的视觉和听觉感知传递文化价值;还可定期构筑文化走廊及专题展览,打造三坊七巷特色研学品牌,提升三坊七巷的教育价值。

文化遗产价值:赋予历史意义

景感营造可主要在视觉和触觉层面进行。视觉上,三坊七巷原有的文化景观主要通过不同的景观要素和材质进行呈现。因此,新增的景观材质应在契合街区古朴格调的基础上,选择硬度适中、较为温暖和光滑的材料,并且适当增加表面的纹理质感和凹凸程度,从而有利于吸引游客触碰体验,同时满足人体舒适度的需求。

游憩与生态旅游价值:满足休闲、娱乐意愿

视听环境是提升游客游憩动机和游览体验的最重要因素之一。在视觉上,三坊七巷整体风格应基于历史风貌,并在注重协调传统和现代元素的前提下,展现核心的福州历史文化。此外,还可从触觉角度出发,营造舒适的街区微气候环境。在味觉方面,可定期举办美食鉴赏活动,在后期重点打造相关的美食品牌,通过品牌营销和宣传等形式吸引更多游客。在嗅觉层面,可引入对应的商业项目,如“三坊七巷气味博物馆”,展览和售卖相关周边产品,从而丰富整个街区的旅游特色。

06

结语与展望

虽然本研究构建的景感评价指标体系来源于现有的历史街区相关研究,但相信通过未来更深入的研究挖掘,该框架的适用性将拓展至历史街区以外的其他景观场所。以CES提升为导向的历史街区景感营造是一个涉及气候环境、社会经济、文化背景、使用者特征等诸多因素的理论研究和实践相结合的过程。在实践中,景感设计师应注重对场地基础信息的采集与识别,以及对使用者感知信息的充分分析和解读,从而实现历史街区的可持续发展。

未来研究可根据本研究提出的评价指标体系及所梳理的CES与景感要素的相互关系,归纳总结出具体的可量化指数,后续进行评价指标体系应用时,还应通过专家打分、熵权法等方式确定各指标权重。在今后的研究和实践中也可根据实际情况进行调整和优化,从而更切实地通过景感营造策略提升生态系统服务,为历史街区规划设计提供必要的理论依据和数据支持。

参考文献

[1] Haines-Young, R., & Potschin, M. (2018). Common international classification of ecosystem services (CICES) V5.1 and guidance on the application of the revised structure. Fabis Consulting.

[2] Kumar, P. (Ed.). (2012). The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations. Routledge.

[3] Liu, Y. (2020). Spatial distribution and influencing factors of cultural ecosystem services in Haizhu Wetland based on social media photos [Master’s thesis]. Guangzhou University.

[4] Dou, Y., Liu, M., Bakker, M., Yu, X., Carsjens, G. J., Groot, R. D., & Liu, J. (2021). Influence of human interventions on local perceptions of cultural ecosystem services provided by coastal landscapes: Case study of the Huiwen wetland, southern China. Ecosystem Services, (50), 101311.

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。