2025年11月10日,美国佐治亚理工学院刘美林教授(欧洲科学院院士)团队与怀柔实验室周玉存研究员及华南理工大学陈宇教授团队合作在Joule期刊上发表了一篇题为“Breaking the activity-stability trade-off with a high-entropy perovskite oxygen electrode for sustainable solid oxide cells”的研究成果。

该成果报道了一种兼顾高活性和高耐久性的钙钛矿氧电极材料:Pr0.25Nd0.25Gd0.25Sm0.25Ba0.25La0.25Sr0.25Ca0.25Co2O5+δ (HE-PBC),实现了可逆固体氧化物电池(Reversible solid oxide cells, RSOCs)的高性能和高稳定性。

论文通讯作者是周玉存、陈宇、刘美林教授;第一作者是周玉存、胡学禹博士。

RSOCs作为一种能够高效、双向转换电能与化学能的装置,在可持续能源领域具有广阔前景。然而,其商业化进程长期受制于氧电极材料的性能和稳定性瓶颈。传统钙钛矿材料(如LSCF、PBC等)虽具有一定催化活性,但在实际运行条件下,尤其在接触CO2、水蒸气等污染物时,易发生化学分解和表面元素偏析,导致性能迅速衰退。这一“活性-稳定性”权衡问题严重制约了RSOCs的商业化发展。因此,开发兼具高催化活性和优异耐久性的新型氧电极,对于推动RSOCs技术的实际应用至关重要。

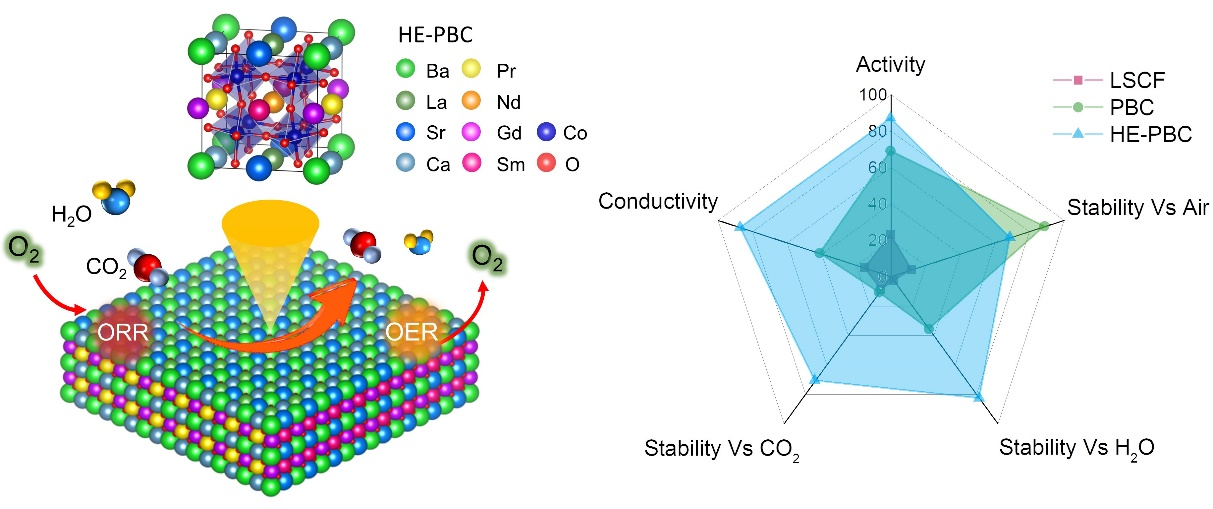

在这项工作中,研究者开发了一种高熵钙钛矿氧电极材料HE-PBC,用于RSOCs,旨在解决传统电极材料在活性和稳定性之间难以兼顾的共性问题。该材料通过在A位引入等摩尔比的多种稀土与碱土金属元素,形成高熵结构,显著提升了材料的结构稳定性和电化学性能。

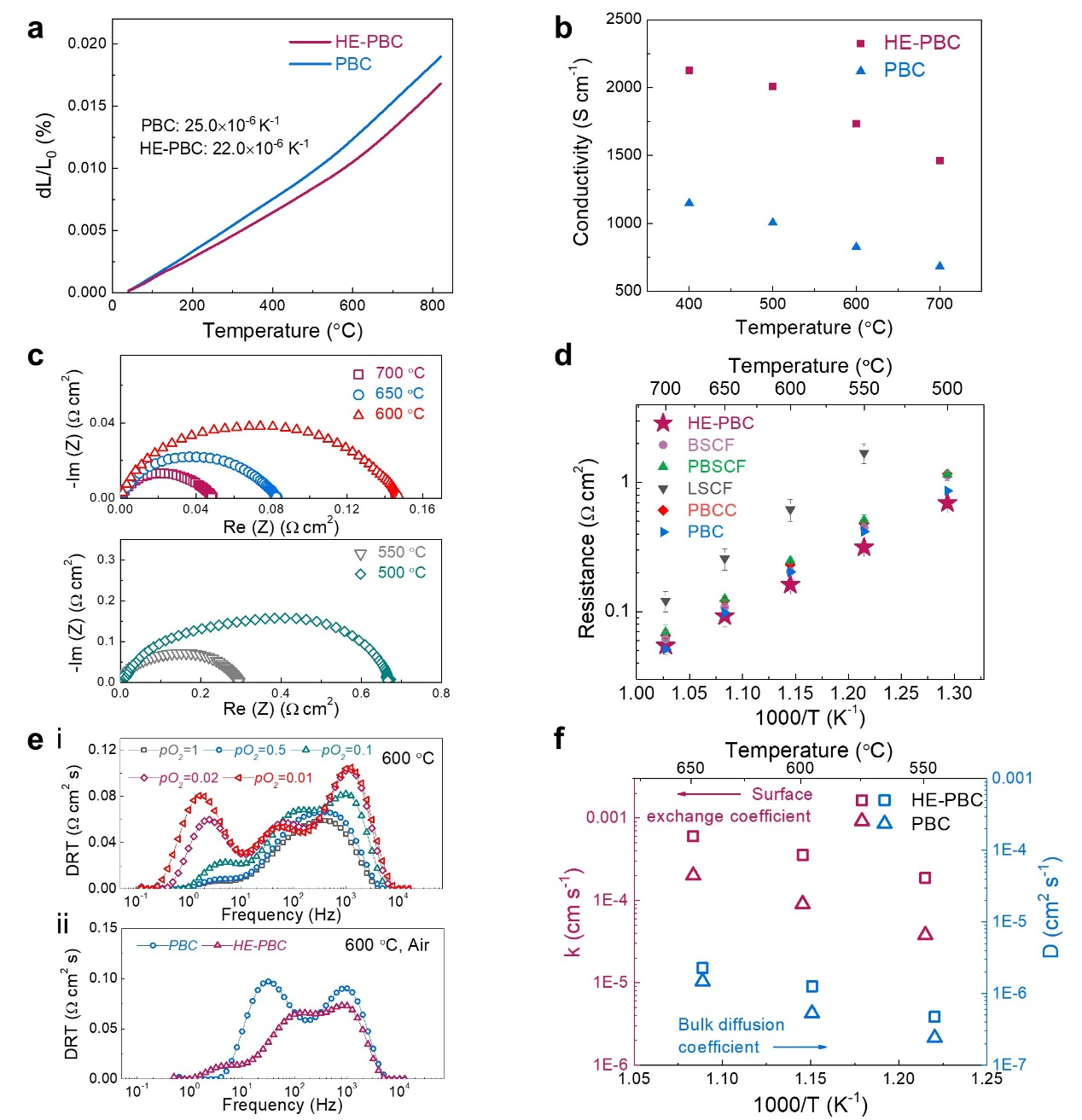

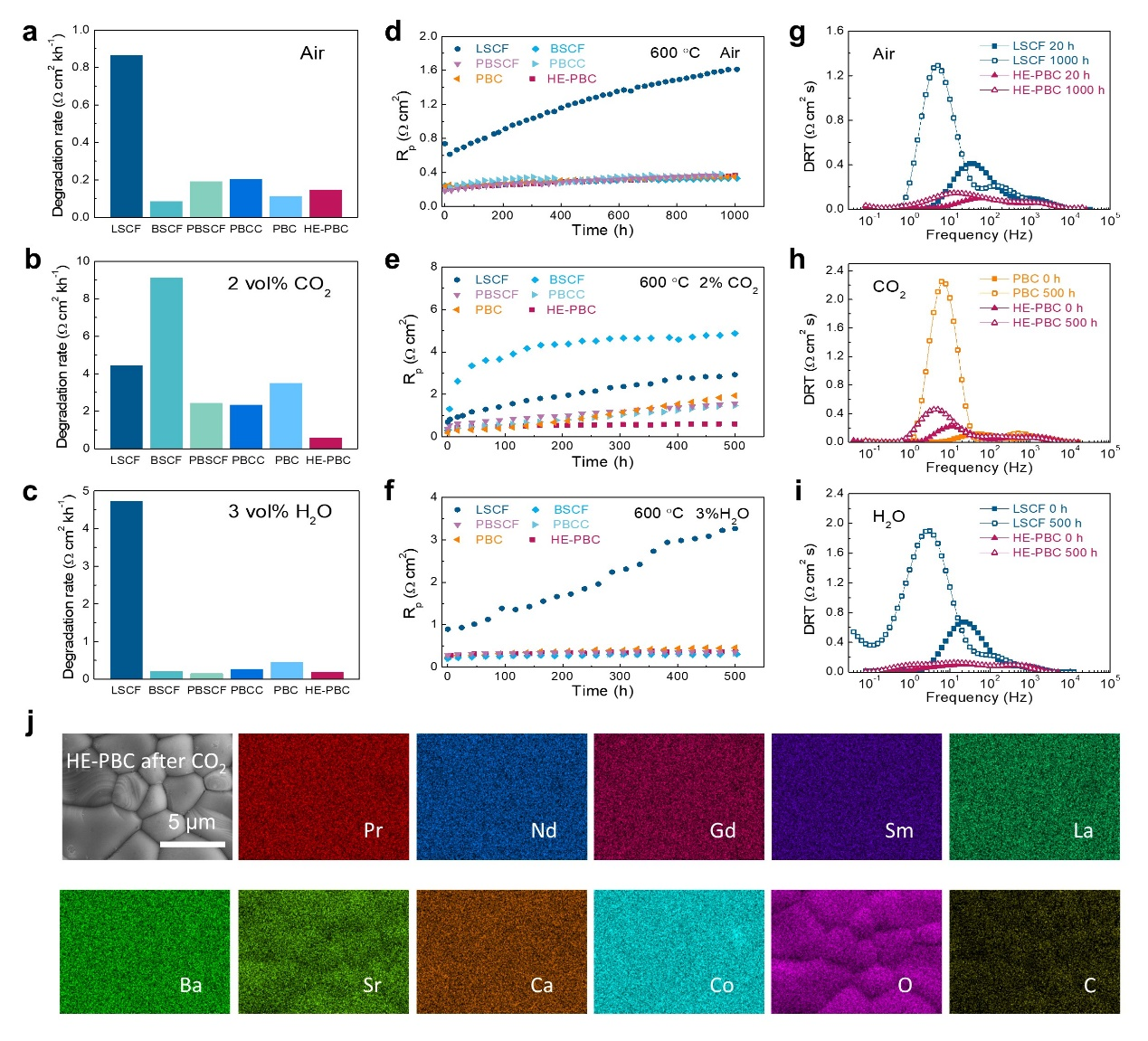

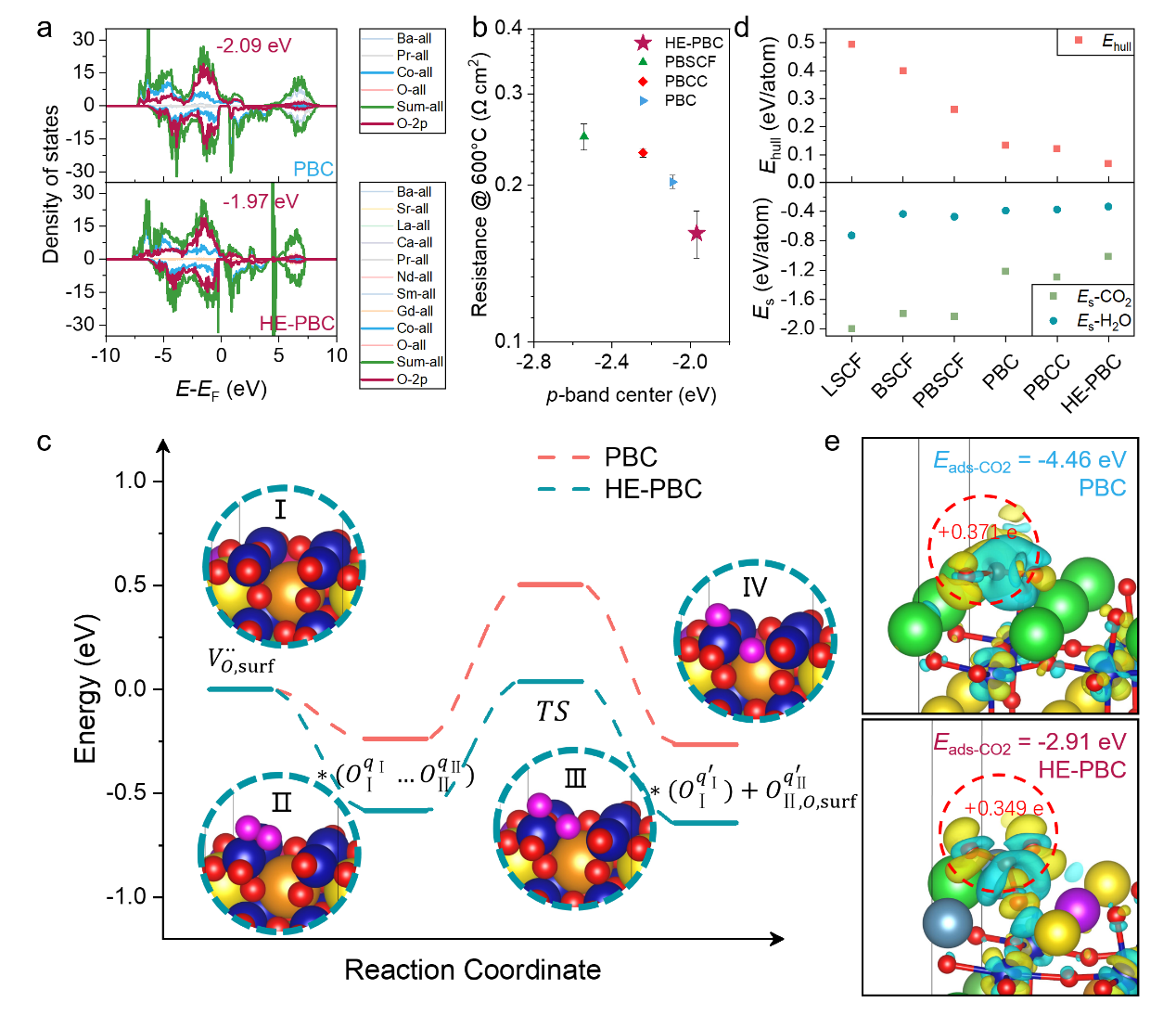

研究显示,HE-PBC电极在氧还原反应和氧析出反应中表现出优异的催化活性,其极化电阻远低于目前常用的LSCF、PBC等电极材料。同时,该材料在含CO2和H2O的高温严苛环境中也展现出卓越的耐受性,衰减速率显著降低,表明其具备在实际复杂环境中长期运行的潜力。通过第一性原理计算,研究进一步揭示了HE-PBC具有更优的p带中心位置、更低的氧解离能垒以及更弱的CO2吸附能等,从而在原子尺度上解释了其高活性和稳定性的来源。

在电池层面,采用HE-PBC电极的可逆固体氧化物电池在燃料电池和电解水模式下均实现了优异的性能输出,例如在650°C下峰值功率密度达1.63 W cm-2,电解模式下在1.3 V电压下电流密度达4.02 A cm-2,并在长达1000小时以上的测试中保持了良好的稳定性。该研究通过高熵策略成功突破了钙钛矿材料在活性与稳定性之间的传统制约,为下一代高效、耐久的能量转换和存储器件提供了可行的材料解决方案。

图1:高熵HE-PBC氧电极材料示意图及其性能。

图2:HE-PBC结构和组分。

图3:HE-PBC理化性质和电化学性能。

图4:LSCF, BSCF, PBSCF, PBCC, PBC和HE-PBC氧电极材料的耐久性。

图5:HE-PBC活性和耐久性的DFT理论计算验证。

图6:应用HE-PBC氧电极的电池性能和耐久性。

该研究开发的高熵钙钛矿氧电极材料HE-PBC,成功突破了RSOCs中电极材料活性与稳定性难以兼顾的瓶颈。该材料在燃料电池和电解水模式下均展现出卓越性能与长期耐久性,为下一代能量转换和存储技术提供了突破性解决方案。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.joule.2025.102198