|

|

|

|

|

原位合金化界面诱导Zn(002)织构实现高稳定高利用率锌负极 |

|

|

论文题目:In-situ alloying interface inducing Zn(002) texture towards stable high-utilization zinc anodes

期刊:Advanced Powder Materials

DOI:https://doi.org/10.1016/j.apmate.2025.100332

微信链接:https://mp.weixin.qq.com/s/3YqO2T60tP6U2_xjEiF5Qg

这项工作介绍了一种通过引入合金离子显著改善反应动力学并抑制副反应的创新方法。同时,原位合金化界面工程诱导形成了Zn (002)织构,从而使高放电深度下实现高可逆性,并最终获得高负载软包电池。

01文章摘要

水系锌离子电池(AZIBs)凭借其高安全性和低成本性而成为一种有前景的储能技术。然而,锌负极的不稳定性严重阻碍了AZIBs的实际应用,尤其是在高放电深度(DOD)下。本研究提出了一种基于Ce3+添加剂的原位界面合金化工程,显著提高锌负极在高DOD下的循环稳定性和可逆性。Ce3+在锌负极界面原位形成ZnCe合金,诱导致密Zn(002)晶面的优先沉积,并有效缓解浓差极化。使用Ce3+电解质的Zn//Zn对称电池在1 mA cm−2的电流密度下可稳定循环3000小时,在高电流密度5 mA cm−2下,累积容量达到27 Ah cm−2(5400小时)。即使在68.4%的高放电深度下,也能保持稳定循环420小时。负极/正极容量比(N/P)为4.30且正极载量为10 mg cm−2的全电池在2 A g−1的倍率下可稳定循环1000次以上。此外,N/P比为4.68的80 mAh级软包电池在100次循环后仍保持85%的容量。本文为实用AZIBs的界面工程提供了新见解。

02研究背景

AZIBs因其安全性和低成本,在储能领域展现出广阔的应用前景。然而,实际应用中仍面临诸多挑战,主要包括负极界面腐蚀、析氢反应、副产物生成等副反应,以及锌沉积失控导致的低库仑效率。这些问题在高DOD条件下尤为突出,难以满足长循环寿命的需求。因此,通过界面工程调控锌沉积行为、抑制副反应并构建稳定界面结构,对于推动AZIBs实际应用至关重要。锌沉积过程高度依赖于电解液/负极界面环境。理论与实验研究表明,Zn(002)晶面由于其较低的表面能、最慢的生长速率以及平滑的横向沉积形貌,对析氢、腐蚀等副反应具有较低的反应活性。因此,调控锌沉积优先沿Zn(002)晶面进行,有望显著提升电池性能。尽管部分预处理技术能够在初始阶段实现Zn(002)晶面择优取向,但在实际循环过程中,晶面取向往往难以持续保持,甚至可能因预处理导致锌优先沉积和副反应加剧。为此,引入识别因子诱导Zn(002)晶面形成成为精确调控锌沉积并抑制副反应的有效手段。本研究提出了一种原位合金化界面工程策略,可作为诱导Zn (002)晶面的识别因子。研究表明,Ce3+能够在电极界面发生特异性吸附,进而实现原位合金化,并进一步诱导Zn (002)密排晶面的优先沉积,同时能够有效抑制腐蚀等副反应。此外,该诱导因子有助于加速Zn2+的传输,减轻浓差极化,并通过降低脱溶剂化能垒和成核过电位,提升Zn2+沉积动力学。上述研究为锌负极界面工程提供了新的思路,并为构建新一代高性能AZIBs奠定了坚实基础。

03创新点

1. 提出了一种通过调控锌沉积行为以显著提升锌负极在高DOD下的循环稳定性和可逆性的原位界面合金化工程。

2. 界面合金化工程实现了N/P比为4.68的80 mAh级软包电池在100次循环后仍保持85%的容量。

3. 这项工作将为水系锌离子电池的实际应用提供关键的理论依据与科学指导。

04文章概述

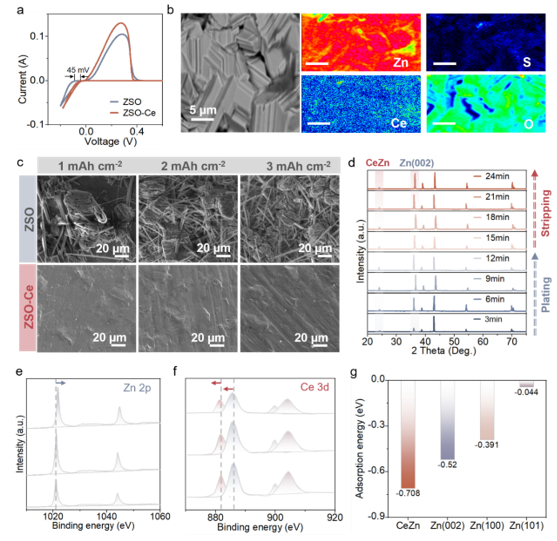

1.负极界面处的均匀沉积

以2 M ZnSO4(ZSO)为电解液,并通过添加CeCl3制备ZSO-Ce。通过成核过电位测试(图1a)可看出,ZSO-Ce的成核过电位仅为26 mV,显著低于纯ZSO体系。这一结果说明,Ce3+的引入增强了Zn2+的成核驱动力,为后续致密沉积提供了有利条件。进一步地,电子探针分析(图1b)揭示,沉积后的锌负极表面,Zn和Ce元素共存且Ce分布均匀,这一证实了ZnCe合金在界面的原位形成。与此相对应,表面形貌图可观察到(图1c),ZSO-Ce体系中的锌沉积结构均匀致密,而对比之下,ZSO体系则容易出现枝晶和副产物,特别是在高容量条件下短路风险明显增加,突显了Ce3+在促进平面沉积和抑制枝晶生长方面的重要作用。此外,XRD结果(图1d)表明,ZSO-Ce电解液中以Zn(002)晶面生长为主,且I(002)/I(101) 峰强比高于ZSO电解液体系,这进一步说明Ce3+有助于Zn(002)晶面的择优取向。为了进一步探究界面化学状态,X射线光电子能谱(EPMA)(图1e-f)及其价态和几何深度分布分析结果显示,Ce结合能降低,表明Ce趋于向表面迁移并富集,而Zn结合能升高则意味着Zn原子在(002)晶面上形成了更稳定的键合环境,增强了原子间的结合力。结合吸附能计算(图1g),可以看到ZnCe基底显著降低了Zn原子的吸附能,促使Zn2+优先在Zn(002)晶面沉积,形成特定的晶体织构。上述分析系统揭示了Ce3+的引入实现了锌的均匀、致密、无枝晶沉积。

图1 (a)1 mV s−1下Zn||Cu不对称电池的典型循环伏安(CV)曲线;(b)在5 mA cm−2的电流密度下沉积后,Zn//Cu电池中铜阴极的能量显微镜(EMPA)测试;(c)不同电解质中锌沉积的扫描电子显微镜(SEM)图像;(d)ZSO-Ce电解质中负极的异位X射线衍射(XRD)图谱;(e)循环后锌负极中锌元素和(f)铈元素的X射线光电子能谱(XPS)分析所得的深度蚀刻剖面;(g)锌原子在ZnCe和不同锌晶体上的吸附能

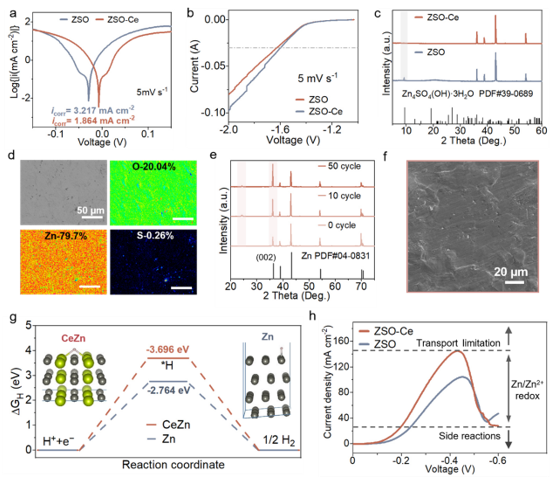

2. 副反应抑制评估

进一步评估锌负极在不同电解液中的抑制腐蚀能力。Tafel极化测试(图2a)显示,在ZSO-Ce电解液中,锌负极的腐蚀电位由31 mV升至35 mV,腐蚀电流由3.217降至1.864 mA cm−2,表明Ce3+的引入有效抑制了Zn的腐蚀并提升了抗腐蚀性能。进一步通过LSV测试(图2b)发现,ZSO-Ce体系中初始HER电位更低,说明其对腐蚀反应的敏感性减弱。此外,浸泡实验(图2c)及SEM结果显示,ZSO中生成大量ZSH副产物,而ZSO-Ce中几乎无ZSH生成,充分证明了其优异的腐蚀抑制效果。与此同时,EPMA分析(图2d)及元素分布结果进一步证实,在ZSO-Ce电解液中,Zn表面更为平滑且Zn元素分布均匀,副产物明显减少。针对循环性能测试,XRD测试(图2e)和SEM图(图2f)表明,经过50次循环后,ZSO-Ce体系中未检测到ZSH副产物,Zn (002)晶面择优取向增强,且沉积结构致密、平整;而ZSO体系则出现明显的ZSH峰和Zn团聚现象,易发生电池失效。合理论分析,通过第一性原理DFT计算(图2g)可知,ZnCe合金的析氢能垒ΔGH为3.696 eV,显著高于纯Zn的2.694 eV,说明合金表面HER活性降低。此外,LSV测试(图2h)进一步表明,副反应比例接近0%,有效印证了副反应的抑制效果。综上所述,ZSO-Ce电解液通过协同机制显著提升了Zn负极的抗腐蚀性能和循环稳定性,有效地抑制副产物及枝晶的生成。

图2(a)不同电解质中的Tafel图;(b)不同电解质中的LSV曲线;(c)Zn负极在ZSO和ZSO- Ce电解质中浸泡7天后的XRD图;(d)浸入ZSO-Ce电解质后负极表面的EPMA元素图;(e)在ZSO-Ce电解质中循环后Zn负极的异位XRD图;(f)在ZSO-Ce电解质中循环50次后Zn负极的相应SEM图像;(g)DFT计算,以研究HER的ΔGH;(h)不同电解质中Zn//Zn对称电池的LSV测量

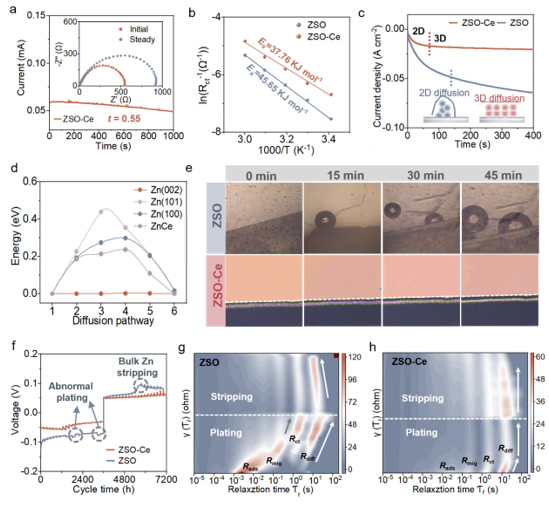

3. 优化的形核生长动力学

添加剂的引入对负极界面处锌的形核生长具有重要作用。离子迁移数测试结果表明,ZSO-Ce电解液中Zn2+的迁移数(图3a)相比ZSO电解液显著提高,有效缓解了浓差极化。离子电导率由10.13 mS cm−1提升至13.33 mS cm−1,进一步表明Ce3+的引入显著改善了离子传输动力学。此外,与ZSO电解液(45.65 kJ mol−1)相比,ZSO-Ce电解液的活化能大幅降低至37.76 kJ mol−1(图3b),这有助于加快水合Zn2+的脱溶剂化过程,促进其在负极界面的快速沉积,减少因水合水分子未完全脱溶而引发的HER及腐蚀等副反应,从而抑制析氢与腐蚀副反应。进一步的计时安培(CA)曲线揭示了两种电解液中离子扩散行为的差异(图3c):在ZSO电解液中,较长时间的二维无序扩散导致Zn2+在界面大量堆积,促使枝晶的形核与生长,引起响应电流的急剧上升。相比之下,ZSO-Ce电解液中,Zn2+迅速完成2D扩散并转向3D扩散,在3D扩散过程中,锌均匀沉积维持了较稳定的表面积,使得后期响应电流保持平稳。此外,通过模拟计算发现,合金的存在将Zn2+界面扩散能垒降至约0.21 eV。其中在Zn (002)表面上的Zn2+扩散能垒仅为0.0017 eV,远低于Zn (100)(约0.43 eV)和Zn (101)(约0.30 eV),低能垒促进了Zn2+离子的快速迁移与均匀分布(图3d)。上述结论也被原位光学显微观察所证实:在ZSO-Ce电解液中,整个沉积过程均可保持无枝晶且形貌均匀,展示了其对枝晶和副反应的有效抑制(图3e)。通过原位电化学阻抗谱(EIS)测试以分析弛豫时间分布(DRT),在ZSO电解液的初始沉积阶段,所有r值均显著增加,表明界面动力学受到限制,原因在于成核位点有限且Zn2+迅速耗竭。其中,离子迁移部分Rmig的显著变化尤其反映了二维扩散过程导致的成核不均匀。随着成核体的生长,弛豫时间逐步趋于稳定,呈现出一致的变化趋势。值得注意的是,大块Zn剥离阶段同样通过扩散部分Rdiff的突变(虚线圈出)得以体现。相比之下,ZSO-Ce电解液中r值在整个循环过程中保持相对稳定,且在沉积初期的快速响应进一步凸显了界面动力学的提升(图3f-h)。

图3 (a)ZSO-Ce电解质的Zn2+转移数;(b)Arrhenius曲线和活化能的比较;(c)−150 mV下Zn//Zn对称电池的CA曲线;(d)ZnCe和Zn表面上Zn原子扩散的能量分布;(e)不同电解质中锌电沉积的原位光学照片;(f)原位EIS测量期间对称电池的GCD曲线;(g)ZSO电解质中弛豫时间(DRT)的相应分布;(h)ZSO-Ce电解质中弛豫时间(DRT)的相应分布

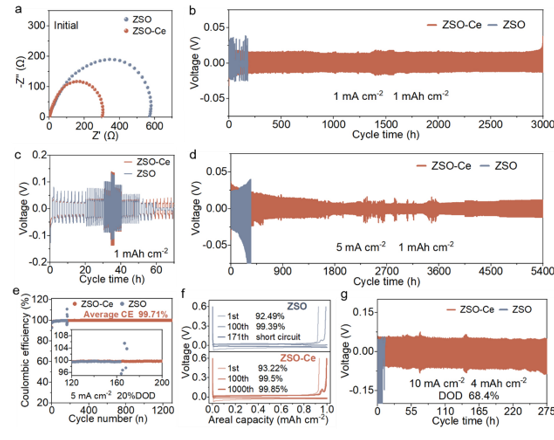

4. 高利用率锌负极稳定性

Zn//Zn对称电池的EIS测试结果显示,ZSO-Ce电解液的电荷转移阻抗为300 Ω,远低于ZSO电解液的600 Ω,展现出更快的界面反应动力学行为(图4a)。ZSO-Ce电解液较高的离子迁移数和较低的电荷转移阻抗,有助于加速电解液中Zn2+离子的迁移动力学和负极表面的电荷转移过程,从而促进Zn在负极上的快速沉积。随后,对ZSO和ZSO-Ce电解液在反复Zn沉积/剥离过程中的性能进行了测试。在1 mA cm−2/0.5 mAh cm−2条件下,Zn//Zn对称电池的循环测试结果表明,采用ZSO电解液的电池极化电压较高,而采用ZSO-Ce电解液的电池则表现出稳定循环达1100小时。在进一步提高面容量时,使用ZSO电解液的对称电池很快出现短路现象;相比之下,ZSO-Ce电解液的Zn//Zn对称电池在长达3000小时的稳定循环中电压曲线依然保持正常,显著提升了负极的循环性能(图4b)。为评估ZSO-Ce电解液的普适性,对Zn//Zn对称电池进行了倍率性能测试(图4c)。在不同电流密度下,含ZSO-Ce电解液的电池极化电压始终低于ZSO电解液体系。当电流密度从10 mA cm−2切换回1 mA cm−2时,ZSO-Ce电解液体系下电压曲线依然稳定,而ZSO体系则出现了突发短路。此外,在高电流密度5 mA cm−2下,ZSO-Ce电解液对称电池可持续运行5400小时,而ZSO体系仅230小时即失效(图4d)。为进一步验证ZSO-Ce电解液的可持续性和可逆性,在Zn//Cu电池中以5 mA cm−2电流密度、20% DOD条件下测试了不同电解液的库仑效率(CE)(图4e)。不同于常规低电流密度和低面容量的测试方法,本研究采用高电流密度和高DOD等更为苛刻的测试条件,更贴合实际应用场景。高DOD通常导致更严重的枝晶生长和腐蚀问题,使得采用ZSO电解液的Zn//Cu电池在171个循环后迅速衰减。而在ZSO-Ce电解液中,CE可在1000圈内维持在99.85%,并在1200圈时平均CE提升至99.71%(图4f)。结果表明,ZnCe合金的存在显著提升了Zn的沉积/剥离可逆性。实现高能量密度需负极在高DOD下实现可逆沉积/剥离。如图4g所示,在80%DOD下,ZSO体系对称电池12小时内失效,而ZSO-Ce体系可实现420小时稳定循环,凸显了ZnCe合金对Zn负极利用率和水系锌离子电池实际应用价值的显著提升。

图4(a)Zn//Zn对称电池的EIS;(b)Zn//Zn对称电池在1mA cm−2的不同电解质中的循环性能;(c)Zn//Zn对称电池在不同电解质中的倍率性能;(d)Zn//Zn对称电池在5 mA cm−2下在不同电解质中的循环性能;(e)电镀/剥离CE(插图为第120次和第200次循环之间选定循环的放大图);(f)5mA cm−2/1 mAh cm−2下Zn//Cu不对称电池的相应d电压分布;(g)在68.4%DOD下,Zn//Zn对称电池在10mA cm−2下的循环性能

5. 高正极负载全电池性能

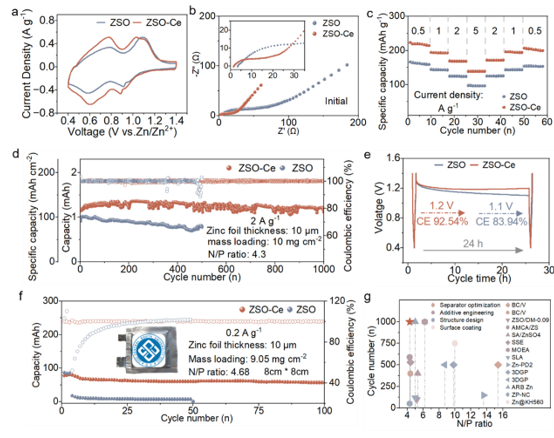

基于ZSO-Ce电解液中Zn负极优异的耐腐蚀性和高度可逆的沉积/剥离行为,本研究合成了NH4V4O10(NVO)正极材料,并组装全电池,以评估ZSO-Ce电解液的实际应用潜力。图5a展示了使用ZSO和ZSO-Ce电解液的Zn//NVO全电池在0.4~1.4 V之间的循环伏安(CV)曲线,两者均表现出类似的氧化还原峰,说明其Zn2+插入/脱出反应一致。区别在于,采用ZSO-Ce电解液的Zn//NVO全电池表现出更强的电流响应和更小的极化。同时,EIS测试结果进一步证实,ZSO-Ce电解液体系的Zn//NVO全电池在高频区电荷转移阻抗更低,表明反应动力学显著提升(图5b)。得益于此,使用ZSO-Ce电解液的Zn//NVO全电池展现出优异的倍率性能。当电流密度从0.2 A g−1提升至5 A g−1时,ZSO-Ce电解液体系的全电池始终保持较高容量(图5c),具体在0.5、1、2 和 5 A g−1时的放电比容量分别为223.12、194.52、168.94和138.92 mAh g−1;而ZSO电解液体系下对应容量分别为165.98、144.46、124.45和97.23 mAh g−1。匹配ZSO-Ce电解液的Zn//NVO全电池展现出优异的循环稳定性,在1.841 mg cm−2的NVO负载、1 A g−1电流密度下可稳定循环1000圈。当匹配超薄的10 μm的锌箔负极时,ZSO-Ce体系下全电池在0.5 A g−1下容量保持稳定,而ZSO体系容量渐降直至失效。这表明提升正极质量负载、减少负极用量组装低N/P比电池是满足实际应用需求的重要趋势。与普通扣式电池相比,本研究将NVO正极负载量提升至10 mg cm−2,但仍匹配超薄的10 μm的锌箔负极。ZSO-Ce电解液体系的Zn//NVO电池在N/P比为4.30下展现出更强的可靠性(图5d)。此外,经过24小时静置后,ZSO-Ce体系Zn//NVO全电池的容量保持率高达94%,而ZSO体系仅为75%(见图5e)。这种优异的自放电性能进一步突出ZnCe合金在减少副反应方面的有效性。更令人印象深刻的是,采用10 μm的超薄负极和N/P比为4.68的软包电池测试中,电池展现出80 mAh的高容量,并在100次循环后仍保持85%的容量(图5f)。这种出色的循环稳定性也可通过各循环阶段高度重合的充放电曲线得到验证,充分说明了合金化界面工程在推动水系锌离子电池实际应用中的优越性能。结合循环次数和N/P比等评价指标,ZSO-Ce体系的全电池性能优于大多数已有文献报道的电池(图5g)。

图5(a)扫描速率为0.1 mV s−1时全细胞的CV曲线;(b)全电池的EIS图;(c)全电池的额定性能为0.2至5 A g−1;(d)在2 A g−1下,NVO负载为10 mg cm−2的Zn//NVO扣式全电池的长期循环稳定性;(e)Zn//NVO全电池的自放电试验;(f)软包电池在0.2 A g−1下的循环性能;(g)N/P比和循环性能与报告的其他电池的比较

05启示

本研究通过引入Ce作为诱导因子,实现了对锌负极界面的精确调控。研究表明,Ce3+在负极界面发生特异性吸附,并原位形成ZnCe合金,诱导Zn(002)晶面的优先沉积,同时显著抑制了腐蚀和析氢等副反应。此外,Ce3+还通过降低脱溶剂化能垒和提升锌离子迁移数,优化了离子传输动力学,从而缓解了浓差极化并促进了锌的均匀沉积。得益于这些协同效应,Zn//Zn对称电池在1 mA cm−2电流密度下实现3000小时稳定循环,在高电流密度5 mA cm−2下累积容量达到27 Ah cm−2(对应5400小时)。值得注意的是,即使在68.4%的高放电深度(DOD)下仍能保持420小时稳定循环。此外,N/P比为4.3且NVO正极负载量为10 mg cm−2的扣式电池在2 A g−1倍率下可稳定循环1000次以上,而N/P比为4.68的80 mAh级软包电池在100次循环后仍保持85%的容量。本研究不仅为锌负极界面工程提供了新型设计策略,还通过提升负极可逆性推动了AZIBs的实际应用。未来通过优化电解质组成与界面调控策略,有望开发出具有更高能量密度与更长循环寿命的锌基储能器件。

引用信息:Xiancheng Bu, Mingzhu Li, Zhexuan Liu, Shuquan Liang, Guozhao Fang. In-situ alloying interface inducing Zn(002) texture towards stable high-utilization zinc anodes. Adv. Powder Mater.4(2025) 100332. https://doi.org/10.1016/j.apmate.2025.100332

扫二维码 查看全文

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772834X25000685?via%3Dihub

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。