近日,中国科学院上海天文台研究员葛健带领的国际团队,运用人工智能的深度学习方法,对国际斯隆巡天三期释放的类星体光谱数据进行了微弱信号搜寻和数据分析,发现了稀少的107例宇宙早期星系内的冷气体云块成分的关键探针中性碳吸收体。分析发现,在宇宙约30亿年的演化早期,这些携带中性碳吸收体探针的早期星系已经过快速物理和化学演化,并进入介于大麦哲伦矮星系和银河系之间的物理和化学演化状态。该研究为探索星系如何形成和演化提供了新的研究方式,展现了人工智能在天文海量数据中探寻微弱信号的应用前景。相关研究成果发表在《皇家天文学会月报》(MNRAS)上。

研究冷气体和尘埃对剖析星系形成和演化至关重要,为天文学家探讨星系从“最初组装”到恒星形成时期的剧烈变化,再到演化后期的整个星系生命周期提供了关键手段。中性碳吸收线可作为有效探针来跟踪气体和尘埃成分。而这些中性碳吸收线的信号微弱且稀少,需要在海量的类星体光谱数据中才能找到。使用传统的搜寻方法耗费时间,同时搜寻到的假信号较多,易遗漏一些微弱信号。

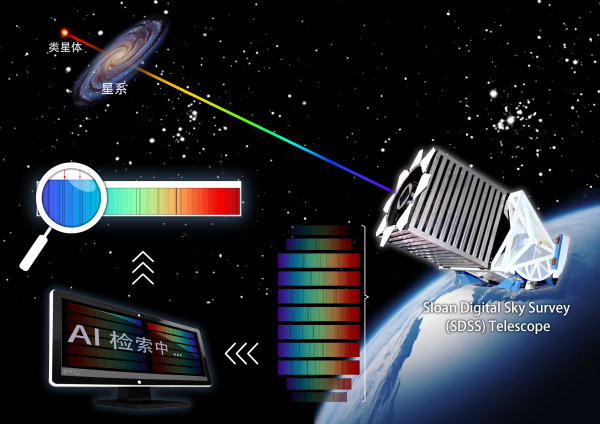

该团队采用人工智能的深度学习方法,设计神经网络,生成基于实际观测的中性碳吸收线特征的大量仿真样本去训练深度学习神经网络,并使用这些被“训练好”的深度学习神经网络在斯隆巡天三期释放的数据中搜寻中性碳吸收体。该团队通过上述方式发现了稀少的107例宇宙早期星系内的冷气体云块成分的关键探针——中性碳吸收体。该研究获得的样本数是此前获得的最大样本数的近两倍之多,并探测到更多比以前更微弱的信号。

该研究发现较多冷气体的中性碳吸收体,并将这些光谱叠加到一起,直接测量尘埃吸附导致的部分金属丰度缺失。结果表明,在宇宙只有约30亿年的年龄时,这些携带中性碳吸收体探针的早期星系已经过快速物理和化学演化,进入介于大麦哲伦矮星系和银河系之间的物理和化学演化状态。此时,大量金属产生,同时部分金属被吸附到尘埃上,产生可观测到的尘埃红化结果。这验证了近期詹姆斯·韦伯太空望远镜在宇宙最早的恒星中探测到类似钻石的碳尘埃的新发现,预示着部分星系的演化比预期要快得多,挑战了现有的星系形成和演化模型。区别于詹姆斯·韦伯太空望远镜通过星系发射光谱来开展研究工作,该工作通过观测类星体的吸收光谱来研究早期星系,这将为未来宇宙和星系早期演化研究提供全新的研究手段。

葛健表示:“要想使用人工智能在海量的天文数据中‘挖’到新发现,就需要发展创新的人工智能算法,使之能够快速地、准确地、完备地探寻到这些很难在传统方式下找到的稀少而微弱的信号。”(来源:中国科学院上海天文台)

艺术想象图。

相关论文信息:https://academic.oup.com/mnras/article/531/1/387/7671017

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。