|

|

|

|

|

上天入海的“哪吒”如何炼成?学生“炸机”,导师跳水打捞 |

|

|

在上海交通大学海洋学院“哪吒实验室”,学生间口口相传着一个故事:有个师兄在千岛湖试验时,航行器不慎“炸机”坠入湖中,导师曾铮一个猛子扎下去,把机体捞了上来,它当时缠在湖底的水草上。

澎湃新闻记者向曾铮求证,他笑道:“跳水主要在早期,后期机体越来越成熟,我跳水的机会也越来越少了。2018到2020年是航行器滚动迭代、攻坚克难最紧张的时期,我跳水最多。”

“哪吒实验室”研发的是海空跨域无人航行器——上天入海、飞潜合一,可在海空连续穿越并反复跨域。

从2016年起步,到2024年在中国国际大学生创新大赛夺冠,“哪吒”系列航行器历经多次迭代,已完成全球首例真实海况下自主飞行、水下潜航及海空跨域航行全流程试验,下潜深度突破100米,并实现3级海况(浪高0.5米至1.25米)下跨域起飞。

2024年中国国际大学生创新大赛上,“哪吒”团队夺冠。受访者供图

2024年中国国际大学生创新大赛上,“哪吒”团队夺冠。受访者供图

?

“‘哪吒’是在炸机中炸出来的。”曾铮经常鼓励学生,航行器要在真正的风浪中测试迭代,不要害怕失败,“出什么乱子我来兜底。所谓兜底是什么?我跳水去捞机体。”身为海洋学院研究员,他本身也是水上运动爱好者,持有开放水域潜水证书,皮肤黝黑,自称承包了打捞工作。

玩笑背后,是无数次的试验受挫:航行器被浪打翻、莫名故障、起飞失败……在漫长的理论验证、设计加工、组装测试后,仍可能面临推倒重来。博士生邓岚加入团队仅三个月,却感觉像过了一年,“人在痛苦的时候总是觉得时间很漫长”,随即话锋一转,“但这三个月比我过去一年的收获都多”。

从“炸机”到“冲浪”,在浪涛中寻找答案

有人说,“哪吒”要上天入海,不就是给潜艇插上机翼,或者给无人机穿雨衣吗?有什么难?

9月28日晚,“青春华章·共赴山海向未来”主题展演的舞台上,“哪吒”团队成员用脱口秀回应:“海水密度是空气的800多倍!什么概念?就好比让你家电风扇不仅能吹风,还得跳进泳池当螺旋桨!更得自己蹦出来,甩甩水,继续吹!”

2016年,曾铮在学术交流中了解到,台风研究亟需水上水下一体化观测设备,以便收集气象和水文数据,而当时国际上尚无此类设备。一个大胆的想法由此诞生——设计一款既能在空中飞行,又能在水下航行的跨域飞行器。

然而,海水的密度大概是1.02克/立方厘米,空气的密度约为0.0012克/立方厘米,两者之间相差850倍,同一载体如何在物理性质迥异的介质中高效稳定地航行?

没有先例可循,初期试验充满挫败。曾铮记得,有时机体飞出去一分钟就“炸”了,投到海里可能一去不回,反反复复几个月时间,团队只能不断摸索和调整参数,持续改进。

2017年,“哪吒Ⅰ”诞生,实现了水上500米、水下50米的探索能力。

2019年,“哪吒”在平静湖面起飞成功率100%,转战南海真实海况后却降至20%以下,外海更是无法起飞。很长一段时间,团队找不到突破方向。

“哪吒IV”航行器在南海试验。受访者供图

“哪吒IV”航行器在南海试验。受访者供图

?

有次在分界洲岛试验时,“哪吒”在波浪里怎么翻滚都起不来,曾铮只得下水打捞。返回时,一股浪涌来,他借力轻松地攀上浮台,浪退时却难以抓住栏杆。既然人在潮水中是这样,航行器是不是也受到同样的推力和拉力,是否能顺水推舟?

于是,团队开始研发“冲浪算法”,让航行器自主感知波浪,选择在波峰起飞。从理论验证、人工造波模拟、湖泊试验、海洋试验,积累各种数据,最后试验成功,几乎花了3年时间。

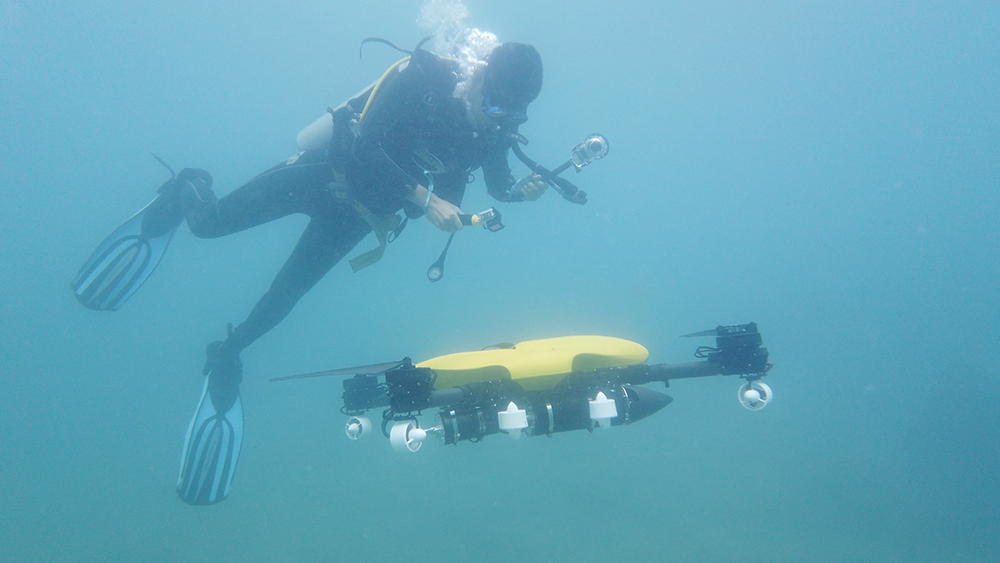

“哪吒”海空跨域无人航行器。受访者供图

“哪吒”海空跨域无人航行器。受访者供图

?

2022年起,“哪吒”陆续完成全球首例真实海洋环境下自主飞行、水下潜航及海空跨域航行全流程试验,实现3级海况下反复海空穿越,并在海洋试验中率先突破了百米潜深,引领跨域航行器进入百米级时代。

目睹航行器在浪里起飞的瞬间,曾铮感慨:“那种欣喜程度,我甚至觉得三生有幸。我们非常幸运地看到了跨域航行器史无前例的一刻,它朝着实际应用迈出了坚实的一步。我们是它的创造者,那就更幸运了。”“冲浪算法”使“哪吒”一次性起飞成功率提升至86%,功耗、起飞速度也得到优化。

曾铮强调,“冲浪算法”不是凭空想象、闭门造车能发现的,必须要在一线,研究人员去感受波浪的力才可能有思路。因此,“哪吒”团队每年组织至少2次湖泊试验、1次海洋试验,让学生在实际风浪中发现问题、解决问题。

在极限环境中锤炼,“痛苦也是进步的过程”

“这两年我们跑遍祖国九省十四市,从千岛湖到海南,从班公湖到万宁。班公湖4200多米海拔,睡帐篷晚上冷到冻成筛子,还喉咙发苦、没食欲、高反……”脱口秀表演中,团队成员调侃:“本以为是来搞科研,结果变成荒野求生。”

班公湖位于西藏阿里地区,是一座咸淡水交汇的高原湖泊。博士生宋绪旺对2023年7月的那次试验记忆深刻:大片荒芜,空气稀薄,昼夜温差大,住宿是行军帐篷。

“我们几个人高反严重,去的路上就吐了。头两天,白天一半时间在吸氧,晚上睡觉也得插着氧气瓶。”宋绪旺说,更艰难的是试验中,“要集中注意力调试设备,做着做着,脑袋开始发晕发胀,喘不上气。”

熬过前几天,团队慢慢适应高原环境。半个月时间,“哪吒”多次完成水面起飞降落、水下潜航以及回收的流程,顺利通过高海拔、咸水、强风环境的考验。宋绪旺说:“第一次去高原做实验,每个人都非常兴奋。虽然身体有不适,但大家都把这当作新奇的体验,我们当时心态还是比较好的。”

“哪吒实验室”部分成员。受访者供图

“哪吒实验室”部分成员。受访者供图

?

高原缺氧、出海晕船是自然环境带来的身体挑战,科研更多时候考验的是心理承受力。

今年7月加入团队的邓岚,不到3个月时间已完整经历了机体结构设计、电路连接、软件调试与湖泊试验。进组一个月,他发现自己的进度落后于计划,经常忙到凌晨2点,第二天早晨8点又到实验室。9月初的千岛湖试验,更是对精神和体力的双重考验。

他在千岛湖的一天大概是:早晨把设备搬到湖边开始调试和下水测试,测试的过程中,经常遇到跟预想不一样的场景,然后拆开设备,检查每个零件,分析采集的数据,猜测原因,思考处理办法,最后组装回去,准备下一次实验,“这种事情基本在一天内要完成,整个人的精神非常紧绷。”

最后一天,机体突发多处故障,时间紧迫,压力巨大。幸运的是,“两个师兄暂时放下他们手上的东西,那天上午一直在帮我组装、调试,甚至前一天凌晨2点还帮我调试代码,我很感动。”邓岚说,“每个人有自己的任务,但他们完全把我的事情当成他们自己的事情。”

这次试验让他感受到“精神上的突破”:“就像长距离跑步,后面已经没有知觉了,完全靠大脑指令抬脚,但最终跑完了。痛苦也是进步的过程——肌肉断了之后会长得更粗,精神也会变得更加强壮。”

从一个零件的组合设计,到一个系统的稳定性调试,到整个概念变成实物、进行试验,科研的每个阶段都可能有成就感,也会有挫败感。“曾老师会鼓励我说,没事,这是你刚开始的错误,后面的错误多着呢,不要担心这一点问题。”邓岚笑道,“你麻木地往前走,回头看的时候,你会发现自己已经成长了很多。我觉得这三个月比我过去一年的收获都多。”这或许正是科研的魅力所在。

从实验室到海洋,“哪吒”迈向实际应用

“过去10年是一个摸索的过程,国内外都在开展相关研究,摸索跨域航行器飞潜融合的最优构型。接下来10年是跨域航行器走向应用的过程。”曾铮表示。

目前,跟国内外同类产品对比,“哪吒”在下潜深度、负载能力以及海况适应性上都处于领先地位。“哪吒”系列也已研发出多款不同的构型,各有所长,除了空中飞行,还能实现垂直浮潜、水下滑翔以及水下自主潜航。小型轻便或高速的机型也陆续产出,灵活适配不同场景。

“既可以在空中对海面进行大范围的遥感观测,又能够对水面或者水下目标进行精细化探查,这是海空跨域航空器最大的优点。”宋绪旺表示,团队正推进“哪吒”产业化应用,台风预测、生态监测、海域侦查等都是可应用的领域。这两年陆续有单位提出合作意向,团队根据需求开展定制化服务。

“哪吒-飞潜”航行器。受访者供图

“哪吒-飞潜”航行器。受访者供图

?

今年,“哪吒”团队与自然资源部第二海洋研究所合作,在千岛湖对“哪吒-飞潜”和“哪吒-飞漂”两款设备进行试验。前者搭载温盐深传感器、自主采水器等,可完成水体剖面观测、自动采水等任务;后者配备辐照度计、多光谱相机等科学载荷,可实现表层水体监测、光谱成像及多点采样等操作。简言之,研究人员可在船上远程操控,“哪吒”自主采样或空中扫描目标。

宋绪旺负责在航行器上安装科学载荷。他解释:“航行器相当于一个平台,可以在空中、水下、水面航行,只有结合传感器才能真正发挥作用。多光谱相机、温盐深传感器,相当于给航行器赋予视觉、嗅觉。”

“哪咤”也正从单机往多机群协同方向发展。水下电磁波衰减严重,不同机体之间依赖声波来实现定位、通信和导航。主攻水下声学定位导航的助理研究员王英强,去年加入了“哪吒”团队。

原有的声学系统只适用于大型潜水器,“哪吒”这样的10千克量级机型无法承载,所以,王英强的任务是研制小型化、轻量化的声学舱。他表示:“市场上能够买到的模块很难做到足够小,所以内部的电路、模块都要自己设计,相当于全部自主研发,这是比较大的挑战。”

上海交通大学木兰船建大楼一楼走廊的尽头,贴着“上天入海”春联的便是“哪吒实验室”。货架上摆着各种零部件与机体,黄色机身四旋翼的是“大宝贝”,黑色三角翼的是“二宝贝”……四周墙上挂着许多发明专利、获奖证书,也留下不少优秀毕业生的肖像画,他们都为“哪吒”的研发做出过重要贡献。

除了导师曾铮和连琏,“哪吒”团队全部由学生组成。过去的九年,一届届学生在实验室埋头计算、加工零件、组装机体、调试参数,有时去学校的湖里试验。这是科研更日常的状态。

记者采访时,楼道拐角处,一位博士生正在水箱中进行跨域航行器螺旋桨推力测试,采集数据。噪音轰鸣,他坐在折叠椅上紧盯电脑,发现隔着玻璃门有人,转头看了一眼又转向屏幕。两个多小时后,他还是一模一样的姿势,旁边同学说:“他大概要做一个多月。”

(中国互联网发展基金会中国正能量网络传播专项基金资助支持项目)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。