文 |《中国科学报》记者刁雯蕙

“科研不能只停留在机理研究,必须走向实际应用。”在接受《中国科学报》采访时,深圳大学特聘教授王丹语气坚定地说道。最近,他的团队在《自然》上发表了重要成果。

基于过往20年在中空多壳层结构(HoMS)研究的积淀,王丹团队成功设计出了一种具有“外护内催”微环境的新型曲面铁单原子催化剂,显著提升了质子交换膜燃料电池(PEMFC)的性能和稳定性,为此类电池催化剂的非贵金属替代提供了新思路。

这项研究历经8年攻关,曾接连被Nature、Science拒稿。回顾研究历程,王丹告诉《中国科学报》:“这说明了中国学者完全有能力团结起来做一些大事,把基础研究的冷板凳‘坐热’,把大胆设想付诸实践,变成真正能解决行业痛点的钥匙。”

王丹

王丹

?

一个化学结构研究了20年

王丹的朋友圈封面图是一个精美的“鬼工球”,它是多层空心套球结构,逐层镂空,层层可转,是中国传统的雕刻艺术品。

行外人可能不知道,这种“鬼工球”的结构,与王丹过去20年来的研究方向极为相似。

2004年,从日本京都大学化学研究所做完博士后研究回国后,王丹就认准了一个方向深入研究——开创并探索HoMS的设计与合成。这在当时来说,并不算是一个热门的研究方向。

“很多人问我,为什么专注这么一个不热门的结构。我觉得,基础研究不能盲目追逐热点,而是要通过深入挖掘创造热点。”王丹说。多年来,他与团队围绕中空多壳层结构材料深入探索,在能源、催化、环境、生物等领域的应用研究中均取得了重大进展,引领HoMS研究走向国际前沿。

赵亚松

赵亚松

?

2017年,还在读博的赵亚松在导师王丹的指导下,开始尝试利用HoMS解决质子交换膜燃料电池中催化剂的重要难题。作为一种理想的清洁能源装置,质子交换膜燃料电池能通过电化学反应,将氢气和氧气转化为电能、热能和水。因其具有能量转化效率高、无噪声、无污染的优点,在汽车、航空、电力等领域应用越来越广泛。

催化剂则是提升燃料电池转换效率的关键。然而,当前燃料电池的催化剂以昂贵且储量有限的铂族贵金属为主,不仅成本高,也限制了燃料电池的产业化规模。以铁元素为主的非贵金属催化剂因成本低和较高活性的特点,被视为燃料电池贵金属催化剂的理想替代方案。然而,它们普遍面临活性与稳定性“两难”的问题。

“就像中国人要讲究阴阳平衡,在催化领域要平衡活性和稳定性之间的矛盾。如果催化剂中的铁元素吸附力过强,中间体就难以脱附;吸附力过弱,就没法有效活化氧分子。”王丹解释道。

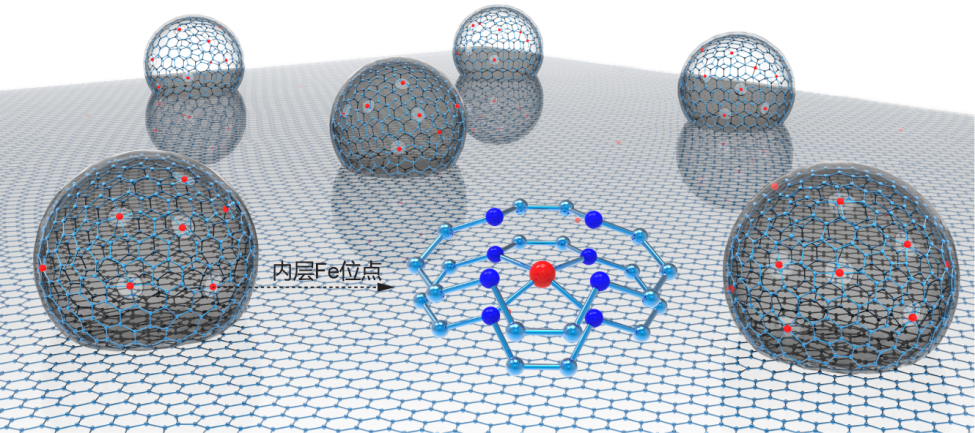

为此,他们在燃料电池催化剂的制备中巧妙地结合了纳米级HoMS,并将铁单原子精准地嵌入多壳层结构的内层曲面上,开发出了独特的“多层曲面铁单原子催化剂”。

“这样的设计,既强化了氧分子的活化,又能帮助中间体顺利脱附,并有效阻挡自由基侵蚀,达成了‘外护内催’的理想效果,使催化剂兼具高活性和长期稳定性。”王丹介绍。传统的催化理论认为,吸附与脱附之间存在“火山图”平衡关系,难以同时优化,而研究团队利用创新HoMS催化剂的设计策略,突破了这一限制。

“没有碰撞,就没有火花”

“这项研究前后用了8年时间。从制备合成催化剂到整合器件,从机理解释到性能优化,每一步都不容易。”王丹介绍。

令赵亚松印象最深刻的,是获取催化剂化学结构电镜表征数据的时候。有一次为了尽快拿到数据图,她与负责电镜的老师一起工作到了凌晨两点。“回宿舍路上特别安静,和白天的喧嚣完全不同,那种‘披星戴月’的画面,我至今难忘。”

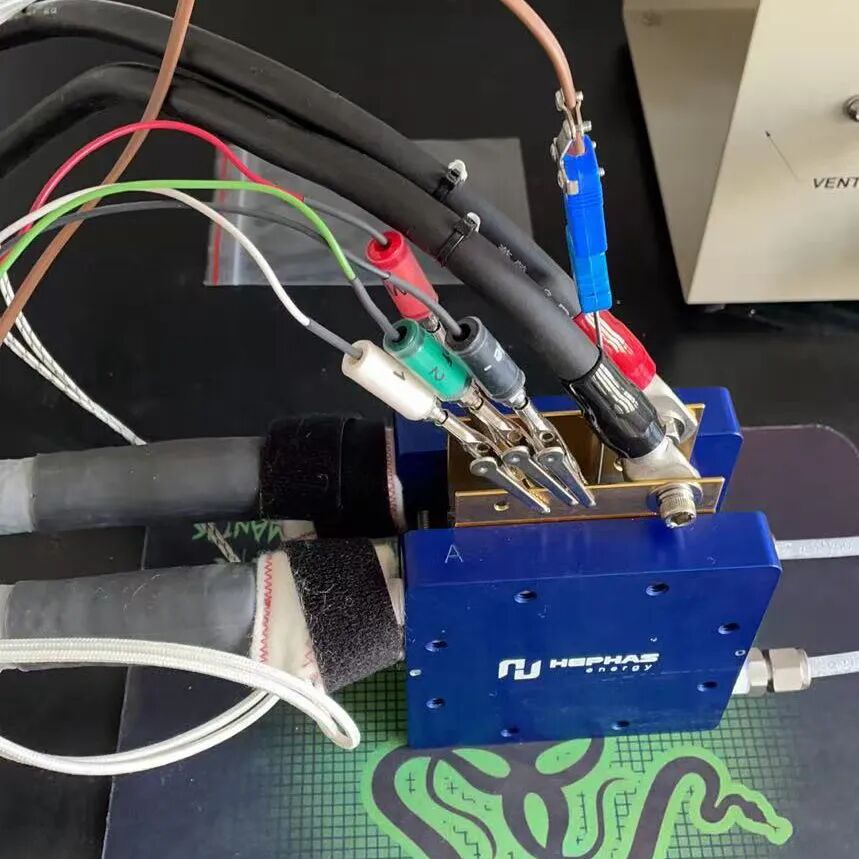

燃料电池器件

燃料电池器件

?

2019年,在合成出催化剂后,研究团队决定把催化剂整合进燃料电池器件中,但这涉及化学、材料、化工与工程学科等多个领域,并非单个研究团队能够实现。

转机出现在2021年。王丹在参加华北地区五省市化学学术研讨会时遇到了北京化工大学教授向中华,交流中了解到他们团队恰好擅长制备非贵金属催化剂器件。“我一提到我们的困境,他立马就表达了合作意愿。”王丹笑着说,“正所谓‘术业有专攻’,科学家对交流的需求就像农民需要化肥一样,没有碰撞,就没有火花。”

这次“碰撞”后,在向中华团队的协助下,多层曲面铁单原子催化剂燃料电池单电池成功组装运行。测试结果表明,在氢气-空气条件下,这种催化剂在燃料电池中的峰值功率密度达到0.75瓦/平方厘米,且连续运行300小时后仍能保持86%的初始性能,在非贵金属体系燃料电池中综合性能最优。这不仅显著降低了对昂贵铂族金属的依赖,也为燃料电池的大规模商业化应用奠定了基础。

未来,这类催化剂有望应用于燃料电池汽车、便携式电源及分布式发电等领域,为绿色能源发展提供有力支撑。

2023年初开始投稿后,Nature、Science的接连拒稿,让团队研究再次陷入困境。审稿人认为理论计算不足以支撑研究结论。为此,研究团队又先后与东南大学王金兰团队、香港城市大学刘彬团队展开合作,在理论计算、原位表征等方面对研究进行优化、提升。

经历了多轮修改后,研究团队再次向Nature提起申诉。最终,这项研究精确的合成、创新的结构、过硬的性能,以及可靠的表征和理论计算结果说服了编辑和审稿人,论文被成功接收。

重大科学发现离不开“三要素”

“好的想法、好的团队、好的合作,是获得重大科学发现的关键因素。”王丹说道,“恰好这三个‘好’我们都具备了。”这项研究得益于多方协同、优势互补的团队合作模式,这种紧密、高效的交叉合作,保证了研究工作的全面、系统与高质量。

作为中国科学院过程工程研究所的一名副研究员,赵亚松第一次在《自然》上发表文章。当论文被接收的消息传来时,她正在实验室。“那一刻既兴奋又如释重负,这份成果凝聚了很多人的努力。”赵亚松说道。

王丹(左)与赵亚松

王丹(左)与赵亚松

?

回顾这段研究经历,她最感恩的便是导师的指引。“王老师就像掌舵人,总能在我最迷茫的时候,指出最关键的方向。我们配合得非常默契。”

“我带过很多优秀的学生,但像亚松这样能顶住压力,甘愿用这么多年去打磨一项研究的,非常少见。”对于自己的学生,王丹给出了极高的评价。在他看来,一名优秀的科研工作者至少要具备三个特点:Will、Work、Wait——强烈的愿望、努力的工作、耐心的等待,缺一不可。

“尽管这项研究最初聚焦于燃料电池,但其意义远不止于此。”王丹强调。基于HoMS创新催化剂设计策略的思路,可以推广到其他催化领域的研究中,例如锂硫电池、氮气还原、二氧化碳转化甚至人工光合作用等领域。

研究团队合成的催化剂结构

研究团队合成的催化剂结构

?

去年8月,王丹离开中国科学院过程工程研究所全职加入深圳大学,开启了学术研究的新旅程。他希望借助深圳的产业环境,把过往研究了20年的HoMS设计策略拓展至能源、传感甚至人工光合等应用领域。“我希望我们的工作不只停留在发文章上,还要能解决实际问题,要做到顶天立地。”

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09364-6

文中图片均为受访者提供

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。