在我国南海那片广袤无垠的蓝色疆土上,繁星般点缀着数百座像永暑礁一样的珊瑚岛礁。曾经,这里因人类活动与自然变迁承受着压力;如今,在无数“生态守护者”的悉心呵护下,这些群星之上,正悄然上演着一场震撼人心的生态复苏奇迹。

今年7月,中国科学院科研人员与守礁官兵携手,在南沙群岛的永暑礁发现一处绿海龟产卵场。这是我国科研人员首次在该区域发现海龟产卵场,填补了南沙海域海龟繁殖生态研究的空白。不久后,他们又在永暑礁近岸海域持续监测到国家一级保护动物儒艮活动,是我国南沙海域近30年首次发现该物种的存在实证。

绿海龟。南海海洋所供图,下同

绿海龟。南海海洋所供图,下同

?

“远离大陆的岛礁不仅是人类的家园,更是海洋生物的重要栖息地。绿海龟、玳瑁、儒艮的相继出现,表明该海域可能已恢复形成相当规模、生境丰富的岛礁生态系统,也印证了我国在南海岛礁开展的生态保护与修复工作取得切实成效。”中国科学院南海海洋研究所(以下简称南海海洋所)研究员秦耿对《中国科学报》表示。

儒艮现身南沙,生态奇迹的惊喜

八月初的南沙,烈日炙烤着沙滩,咸湿的海风轻拂海堤。

南海海洋所南沙海洋生态环境实验站(以下简称南沙站)工程师王震,正专注地加固一块写有“海龟联合监控与保护区”的标牌。这是永暑礁上发现绿海龟产卵场后,南海海洋所联合驻岛环保部门紧急设立的警示牌,如同一名忠诚的卫士,守护这片珍贵的海洋生境。

加固完标牌,王震像往常一样,在绿海龟产卵场附近开展近海水质观测,观察记录龟卵的孵化情况。突然,距岸约200米处,一道长约3米的深色身影映入眼帘。这条“大鱼”轻轻摆尾,溅起银亮水花,引起他的注意。随后十天,该身影总会如期出现在同一海域。

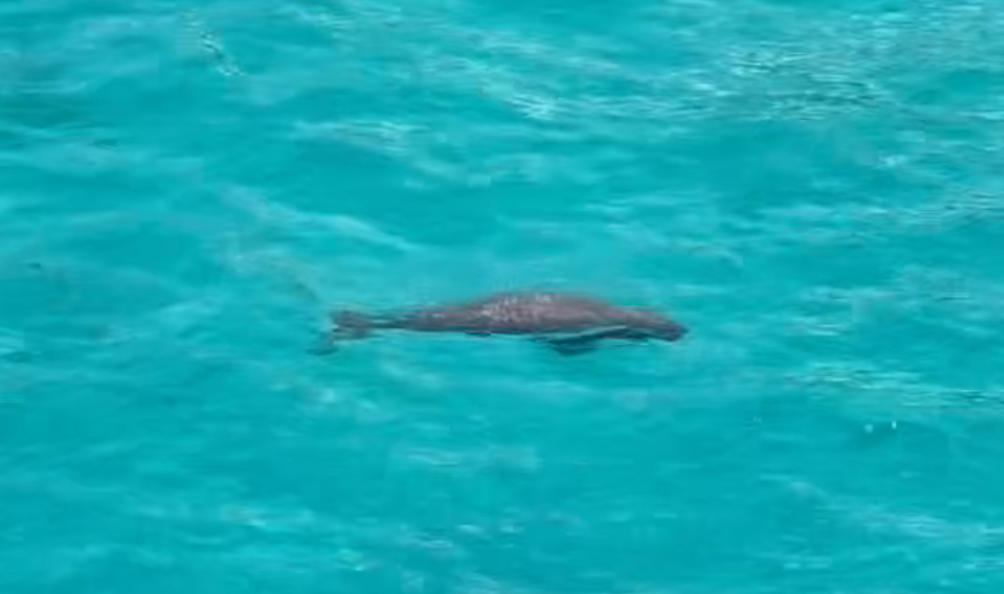

儒艮现身南沙。

儒艮现身南沙。

?

凭借丰富的监测经验,并与驻岛环保部门及巡查人员协作,通过比对历史巡查记录,团队发现早在7月初就曾捕捉到其踪迹。影像资料传回南海海洋所实验室后,海洋生物学家秦耿根据其纺锤形身体与新月形尾鳍,迅速识别出这是儒艮。

这一消息让王震在屏幕前久久难以平静。儒艮,这种在中国大陆已被宣布功能性灭绝的生物,竟出现在距大陆近2000公里的海岛上。素有“美人鱼”之称的儒艮,属海牛目动物,对水质和食物要求极为苛刻,在南海已有十多年未有确切记录。

秦耿介绍,儒艮是海牛目儒艮科唯一现存海洋物种,是全球最古老的海洋哺乳动物之一,主要分布于印度洋和西太平洋的浅海区域,在世界自然保护联盟IUCN红色名录中被列为易危物种。2008年,海南省东方市发现的死亡儒艮是中国大陆最后一次目击记录,2022年,儒艮被宣布在中国大陆沿海功能性灭绝。

此次发现是近半年内在永暑礁海域继记录到绿海龟、玳瑁等国家一级保护动物后,首次捕捉到极度濒危物种儒艮的持续活动踪迹。对此,近年来调查了南海诸岛百余座岛礁的南海海洋所研究员杨红强对《中国科学报》表示:“永暑礁出现绿海龟、儒艮等珍稀动物不是偶然的,是驻岛管理部门和科研单位长期贯彻落实习近平生态文明思想实践的必然结果。”

南沙站科研人员开展海龟产卵场岸滩环境监测。

南沙站科研人员开展海龟产卵场岸滩环境监测。

?

十年监测,岛礁上的坚守

清晨六点半,黄亚东仔细清点着用于出海的各项设备。多参数水质监测仪、采水器、透明度盘、浮游生物网、装满样品瓶的整理箱,整齐码放,这是他带队开展岛礁潟湖及邻近海域常态化海洋生态监测的“装备库”。

自2016年第一次随科考船赴南沙以来,这位33岁的工程师已记不清在这里出过多少次海,但每一次出海,他都满怀期待与责任。

调查艇在潟湖上飞驰,激起白色浪花。“已到预定站位,我们停船开始作业。”黄亚东提醒驾驶员。他熟练地给多参数水质监测仪输入指令,然后俯身将其缓慢放入水中。水下,色彩斑斓的鱼群不时从旁游过,仿佛在欢迎这群海洋“生态守护者”。

常态化监测是南沙站的“基本功”。监测团队每年会在不同季节采集14个站位的样本,分析涵盖水文、化学、生物、生态等类别的20多项海洋监测指标。黄亚东形象地比喻道:“就像给岛礁海洋生态系统做常规体检,哪项指标出现异常数值,就能及时找原因。”

南沙站科研人员在开展潟湖海上调查。

南沙站科研人员在开展潟湖海上调查。

?

黄亚东在此开展监测工作近10年,可每次看到这般碧蓝的海水,仍会心生惊艳。他发现,这里潟湖的海洋初级生产力自开始监测起就在逐年上升,且近年来一直维持在较高水平。

“如今,绿海龟、玳瑁与儒艮相继出现在永暑礁,这意味着这片海域拥有充足的‘食物源头’,能支撑更庞大的食物网,为鱼类、底栖生物等提供良好的生存与繁衍基础,进而提升生物多样性。”黄亚东说。

近年来,我国坚定不移地推进海洋生态文明建设,一系列切实有效的举措让南海生态质量稳步提升。《2024年南海区海洋生态预警监测公报》明确显示,南海近岸海域海洋生态状况总体稳定,局部海域更是有了显著改善,珊瑚礁等典型海洋生态系统状况以优良为主。

玳瑁。

玳瑁。

?

科技支撑,打造海上生态绿洲

珊瑚礁,被誉为“海洋热带雨林”,不仅是无数海洋生物的温馨家园,更是保护海岸线的天然屏障。2020年起,中国珊瑚保护联盟将每年9月20日定为“全国珊瑚日”,今年已是第六届。

“人类活动增加了,对珊瑚岛礁生态系统的保护也必须要相应升级,才能保证整个海洋的生态环境处于健康状态,发挥珊瑚礁保护岛礁岸线稳定的功能。尤其是现在全球气候变化剧烈,维护岛礁的生态安全就变的尤为重要和紧迫”。南海海洋所研究员、南沙站站长宋星宇对《中国科学报》表示。

他介绍,“十四五”以来,南海海洋所协调中国科学院内外相关科研团队,以南沙站为前沿平台,以岛礁生态安全为目标,在珊瑚岛礁生态系统多元化生态修复与关键物种保育等领域,开展了大量技术研发与前场示范工作。

“如今的海岛已是名副其实的海上绿洲,并可容纳成千上万人在此工作生活。我们当前的研究,是在绿洲与海洋之间构筑一道生态篱笆,保护岸线稳定,防控陆源污染,并为更多海洋生物营造宜居环境,实现‘人鱼同乐’。”刚刚从永暑礁完成科学考察任务回来的秦耿表示。

南沙站科研人员开展海龟产卵场近岸水体环境监测。

南沙站科研人员开展海龟产卵场近岸水体环境监测。

?

“相信在大家的共同努力下,未来会有更多的海龟上岸产卵,成群的美人鱼到此觅食。”宋星宇总结说:“南沙站不仅为科研工作者提供一线的观测数据,也为实验性与示范性研究提供完善的平台和后勤保障。在台站人员有力配合下,我们才能真正把论文写在祖国最南端的蓝色国土上。”

研究表明,南海岛礁及邻近海域的浮游、底栖及游泳生物不断有新种或新记录种发现,这些都是环境保护、生态建设与恢复成效的体现。“多方协同、共同努力成就了当前局面,相关观测、研究与保护工作将持续推进。我相信,这片生机勃勃的家园会愈发美丽。”宋星宇说。

海洋是生命的摇篮、人类文明的源泉。未来,南海海洋所将继续深化与驻岛环保部门的合作,加强南海岛礁海洋生态监测与研究,为陆海生态系统保护提供科学支撑,共同守护好这片美丽的蓝色国土。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。