|

|

|

|

|

6年被拒稿6次!“博导妈妈”用30页申诉信坚持,文章终获发表 |

|

|

文|《中国科学报》见习记者赵婉婷 李媛

2024年十一假期,亲友都外出旅行了,刘丽静却闷在家里,埋头撰写一封申诉信。她一边气呼呼地输出着内心的郁闷,一边感慨终于有了大段的时间专心搞学术了。

这封写给期刊编辑的申诉信最终有30多页。刘丽静图文并茂地自证——她对轮藻化石的鉴定是正确的。

从2019年发现新化石物种起,她的这篇论文已经是第6次被拒。她不禁开始怀疑:付出真的会有收获吗?

在过去的几年中,刘丽静一直坚信,她的发现具有非凡的科学意义,值得发表在顶级的期刊上。终于,在苦苦等待两个月后,她收到了申诉成功的好消息。

半年过去,这项成果在Nature Plants杂志上线了。那天夜里,当两个孩子酣然入睡、微信里的祝贺消息渐渐平息后,刘丽静这才看到期刊编辑发来的邮件,其中有这样一句话:“我们深知研究、撰写及发表学术论文需付出多少努力。正是有像您这样的贡献,才推动了全球科研领域的知识进步。”

虽然这也许是编辑常用的套话,但她的科研初心还是被深深戳中了。“那一刻特别感到安慰,感觉受的罪也值了。”

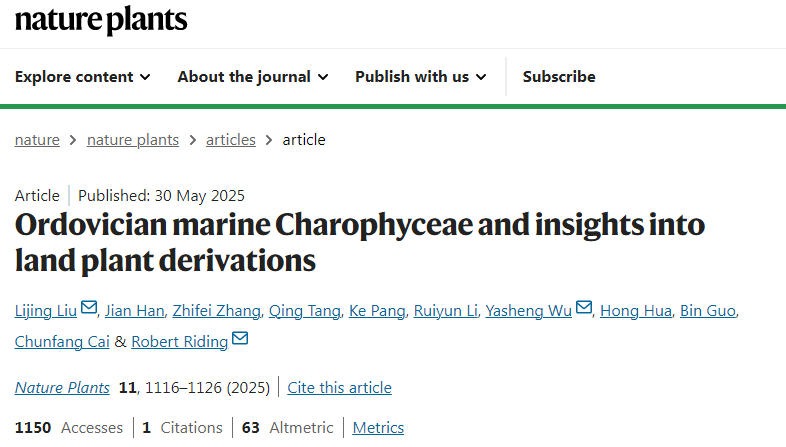

刘丽静等发表的Nature Plants论文

刘丽静等发表的Nature Plants论文

?

拒稿,拒稿,还是拒稿

这项6年经历6次拒稿的坎坷研究,要从2019年初的一个晚上说起。

那天,刘丽静作为西北大学地质学系的讲师,正在为研究生备课。在整理碳酸盐沉积学的相关文献时,一张图片“击中”了她,图中串珠状的轮藻看起来有些眼熟。

“我不是见过这个东西吗?”

9年前,刘丽静在中国科学院地质与地球物理研究所读博,聚焦于研究化石中的红藻、绿藻、钙化蓝细菌。化石切片中同时存在一些特殊的串珠状的生物,那时的她无法辨认,但那些串珠形态时不时在她心头萦绕。

2011年,刘丽静(右一)与导师在塔里木油田采样

2011年,刘丽静(右一)与导师在塔里木油田采样

?

被“击中”的刘丽静连忙翻出自己当年拍的照片。十几万张化石薄片照片,她仔细核对好几天,才找到了那些疑似轮藻的“串珠”影像。这百余张包含“串珠”的化石大多破碎,但有几张照片完整展现了主轴、轮生小枝、节与节间的分化、皮层细胞。

接下来,刘丽静把与轮藻化石相关的文献看了个遍。她确信,这些“串珠”是一种轮藻。

刘丽静解释,一般认为陆地植物起源于轮藻植物,但是过去轮藻植物的地质记录停留在晚志留世,阻碍了科学家对陆地植物起源的认识,而这些出土于4.5亿年前奥陶纪海相地层的化石,不仅将轮藻门的起源时间提前了2800万年,还提供了从轮藻到陆地植物演化链上的关键化石证据。

读博时在塔里木油田岩芯亲手采集并研究的化石中,竟然蕴藏了演化的重要证据!

“我好像是地球上第一个知道这个秘密的人!”那一刻,刘丽静无比激动,一晚上没有睡着。第二天一大早,她将这一消息发给了博士期间的同学以及国外一位科研合作者,均得到了正向的反馈。“大家都认为这确实是一个重要的发现,具有在顶刊发表的潜力。”

刘丽静发现的已知最古老的轮藻门化石

刘丽静发现的已知最古老的轮藻门化石

?

然而,新的观点出现时,似乎总是要经受质疑,甚至否定。

2020年的暑假,刘丽静将这个发现以报告的形式投稿给Science杂志,但很快被编辑拒稿。

之后的一年半里,她在继续完善研究方法的同时,还生了第二个孩子。刚出月子,刘丽静就开始改论文,产假也没有好好休息。

2022年的寒假,她转投Nature杂志。这一次论文顺利送审,然而被审稿人无情拒绝。“我不管你们的化石发现对不对,反正你们的发现解决不了这个大问题。”“我觉得无论你们怎么改,都达不到Nature系列的水平。”

在寒冬腊月看到这样的评价,刘丽静顿感如一盆冷水浇在了头上,气得睡不着。

拒稿,修改,再投。之后,她继续尝试了Science、Science Advance、

Nature Ecology & Evolution(Nature子刊),结果都一样——拒稿。

明明是重大的科学发现,为什么被连续拒稿?这令她陷入深深的迷惘。

从至暗到曙光

每一次拒稿后,刘丽静都会寻找问题所在,不断完善论文。

在第一次被Science拒稿时,编辑建议转投子刊Science Advance。刘丽静带着一丝不甘,决定停下来思考如何提升文章的专业性。

她向身边同事请教,深入学习了自己不熟悉的演化生物学分析,厘清了多个轮藻门类的系统发育关系、构建系统发育树,进一步完善陆地植物与轮藻门的演化关系。

然而,2022年到2023年间,她还是遭到接二连三的拒稿,那是刘丽静的至暗时刻。

有人劝她,不如先投一个常规期刊,别耽误成果的发表,或者去掉文章中关于发现意义的延伸。

“这个是过渡类群,它本身就具有极高的演化意义,我为啥不能写?”刘丽静不甘心。

刘丽静在野外

刘丽静在野外

?

刘丽静发现的轮藻化石出现在海相地层中。过去的观点认为,轮藻祖先生活在淡水,而陆地植物起源于淡水轮藻。刘丽静在先前投稿的版本中,将这种早期海生轮藻化石的发现与其海洋起源强关联,这意味着陆地植物的祖先由淡水藻类改写为海洋藻类。

然而,研究陆轮藻的学者可能不关注海相,研究海相的人又不研究轮藻,这项研究又从古生物跨越到现代植物。“大家都没有交叉。”刘丽静解释,可能是这个发现的创新性太强,导致无论是写作、审稿还是发表,难度都非常大。

在2023年的全国藻类化石及微体化石会议上,刘丽静分享了这个成果,期待得到更多交流。“刘老师,你这个东西太好了。”收到许多同行的肯定,刘丽静又燃起了希望。

在几位同行的建议下,她行文更加严谨:轮藻纲中的某些“分子”在晚奥陶世可以完全适应海洋环境。2024年,她将文章投至Nature Plants。论文送审后,她收到了这项成果的第6次拒稿。

第一位审稿人对文章的发现和意义都高度认可;第二位审稿人对研究给予了部分肯定,但对化石鉴定为轮藻的可靠性存疑,提出是否可能是绿藻;还有一位则直接否定了化石鉴定结果。

面对这样的拒绝理由,刘丽静相信自己可以用充足的证据解释,这才有了文章开头的一幕。2024年10月,刘丽静向编辑提交了30多页的申诉信,她引用多篇文献,用数十张图片细致对比了绿藻与轮藻横切面及纵切面的形态特征,证明自己发现的生物是轮藻无疑。

申诉信发出后,编辑回复会优先处理新投的文章,让她耐心等待编辑部的决定。此后的两个月,刘丽静在煎熬中度过。她忍不住两次邮件询问评估进度,都没有得到编辑的只字回复。

就在她考虑撤诉、重投时,2024年底,编辑告诉她,申诉通过了,修改后可以重新投稿!

2025年1月份,刘丽静就收到了期刊接收的邮件。“原本以为还要跟审稿人有几次‘拉扯’,没想到还是之前的三位审稿人,这次全部同意我们的观点,这说明我们高质量的申诉信终于说服了他们。”

5月30日是研究生毕业答辩的日子。下午5点,学生们的答辩刚结束,这篇文章以刘丽静为一作兼共同通讯作者,正式在Nature Plants上线。这次,她终于迎来了曙光。

这6年中,她前后指导了7位硕、博学生,完成、在研3个科研项目,从讲师晋升为副教授,生了一个娃……几乎每个寒暑假、法定节假日,她都在为了这篇论文“战斗”。那个等待了她15年的轮藻化石物种,被她命名为“奇迹塔里木轮藻”。

披荆斩棘

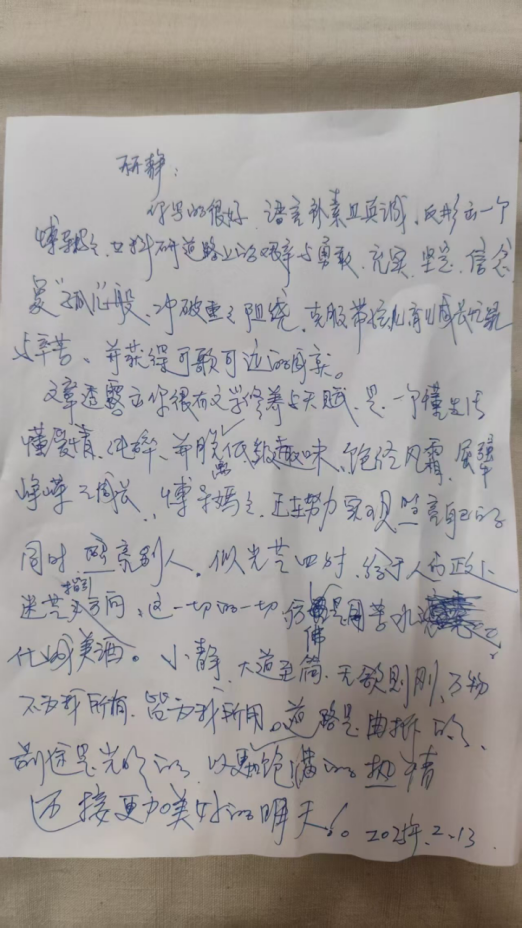

刘丽静一直相信坚持的力量,这源自从小父亲的教诲。

她的父亲当过兵,有着强大的精神力量。他不期待孩子们获得世俗意义上的成功,但无论做什么,都需要拼搏、奋斗,不看低自己,永远保持自信。

刘丽静本科时被调剂到太原理工大学资源勘查工程专业,误打误撞地找到了自己的兴趣点。她对成为一个科学家、揭示自然的奥秘有了朦胧的期待。

凭借优异的成绩,她来到中国科学院地质与地球物理研究所深造。读博时,她与自己工位背后的男生坠入爱河。就这样,他们结婚、组建家庭,成为彼此的人生“队友”。

科研是她自始至终的梦想,但养育孩子同样是她的期待。这两件事,她都想全力以赴。

现在,她的儿子一个9岁、一个4岁,性格大不同。如何平衡母亲与博导两个人生角色?刘丽静的答案是,没有办法平衡。“像是在走钢丝,可能一边突然出现紧迫的事,刚处理好,另一边的紧迫感又来了。”

指导学生、申请基金、做科研,还要带孩子,唯有在不同的阶段分配权衡不同的精力,但她仍然像陀螺转个不停。刘丽静笑称,科研与带娃“简直是世界上最难的两件事,竟然都被我摊上了”。

所幸,她有同样在科研圈工作的伴侣。并且,两人还在一个办公室办公。在科研与带娃两件“打怪升级,关关更难”的过程中,两个人彼此理解、相互扶持。

刘丽静一家四口的温馨时刻

刘丽静一家四口的温馨时刻

?

2025年2月,赶写基金申请书之余,刘丽静决定开一个公众号,名为“披荆斩棘的博导妈妈”。这是对她的身份最精准的描述。起初,她更多分享的是关于孩子出生时的幸福、育儿的体会等等。论文发表后,她讲述了这篇Nature Plants论文背后的曲折故事以及对科研工作的迷茫。

没想到,与科研相关的文章收获了“泼天”的流量,阅读量高达5万多。

她收到不少留言,有“青椒”与博士生被她的坚持打动,有人向她吐槽自己被拒稿的艰难,有人与她交流如何边带娃边搞科研……

刘丽静曾经觉得自己生活的圈子很小,世界很窄,每天只有论文、项目、学生、带娃。突然之间,有那么多同样在科研一线的陌生人在她的文字中相遇,他们可能置身于完全不同的研究领域,而刘丽静的文字道出了他们的心声。

几乎每一条留言,她都会认真回复,刘丽静把这些读者当成自己的云朋友。从父亲身上继承来的表达欲与好文笔,让她的“生活更开阔了,世界更宽了”。

现在的刘丽静,笑称自己要成为“中年人”了。她期待自己能更加游刃有余,也会顺其自然。科研成果在不断磨砺下会越来越好,一天叫800声妈妈的高需求“小魔头”也会渐渐长大。这些幸福的正反馈,是她披荆斩棘的勇气与力量。

刘丽静开通公众号后,父亲写给她的信

刘丽静开通公众号后,父亲写给她的信

?

相关论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41477-025-02003-y

*文中图片均由受访者提供

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。