2016年,西安交通大学教授赵玉清退休了。离开那天,他在安静的办公室里默默打包专利证书,一张张科技进步奖奖状上显示着他钻研了二十多年的技术名称“离子束非晶碳基超硬薄膜技术”。关停设备,封存数据,他以为会步入平静的退休生活。

如今,在位于西安市秦创原·科创智慧产业园的陕西埃恩束能碳基技术有限公司内,已是企业创始人的赵玉清却忙碌不已。开会研判技术路线、参与关键工艺攻关、布局公司中长期发展战略……这些事项填满了他的日程。

这位曾经的“佛系教授”,正以创业者的身份,奔跑在科技成果转化的最后一公里。

85%金刚石涂层

赵玉清倾注一生研究的“离子束非晶碳基超硬薄膜”技术是一种含有金刚石成分的特殊涂层,金刚石含量越高,性能就越强。在高校的实验室内,他的团队实现了在常温下成功制备出金刚石含量超过85%的碳膜,达到了国际先进水平。

当时,国内同类产品的金刚石含量普遍低于50%,而国际最高水平可达80%以上。赵玉清解释说,要实现高含量,工艺和设备都必须过关。“就像航天发射有最佳窗口一样,镀膜也有一个非常精细的‘能量和密度窗口’,必须精准控制才能做出好产品。”

赵玉清(前)在实验室。受访者供图

赵玉清(前)在实验室。受访者供图

?

凭借二十多年在离子束和电磁场领域的积累,赵玉清团队自主研发了能精确把握这一“窗口”的镀膜装置,并不断迭代升级。如今,他们的技术不仅能在常温下将超硬薄膜大面积均匀的镀于金属、陶瓷等多种材料表面,还具有优异的硬度、耐磨和耐腐蚀性能,可广泛应用于刀具制造、电子、新能源、医疗等领域。

他举了一个例子:“比如高端制造用的刀具,原来加工同一批零件要消耗1000把刀,用我们的涂层刀具只要300把左右,节省三分之二。如果依赖国外设备镀膜,成本是刀具本身价格的两三倍。”

退休时,赵玉清已带领团队先后研制出6代镀膜装置设备,早已具备批量生产能力。

“被逼”创业,遗憾收场

因为手握过硬的技术和贴近市场的离子束装置,不断有合作方主动找上门来。

“其实每次创业,都是别人来找我帮忙,某种程度上算是‘被逼的’。”赵玉清说,他更看重精神层面的满足,很多时候只是希望帮人解决问题。

赵玉清的岳父岳母是第一批西迁老教授,他们胸怀大局、无私奉献的精神,如静水流深,悄然浸润着他往后的人生选择。这份传承,让他始终保持着一种难得的“佛系”心态——不慕虚名、不逐私利,只愿将毕生所学,付诸于实实在在的技术突破之中。

2010年,广州一家公司联系到赵玉清,希望引进他的技术成果。根据当时的政策,学校与该企业签订了一份价值1200万元的“超硬碳基涂层产业化”合同。“这么高额的合同,在当时学校内部是非常少见的。”赵玉清向《中国科学报》回忆。

根据合同,赵玉清团队首批研制了5台可量产的样机。当时,国外镀膜设备涂层厚3微米能钻2000个孔,而赵玉清的设备仅镀400纳米,就能钻12000个孔——性能明显占优,企业十分看好其市场前景。

但推广过程却困难重重。“企业缺乏技术人才储备,一遇到实际问题就只能找学校。”赵玉清回忆,尽管样机按标准化流程制造,但企业连涂层过渡这类小问题都处理不了,每次都要送回学校实验室调整。“虽然能很快解决,可长远来看这不是办法。”

在赵玉清看来,合同明确由西安交大老师负责技术,多次测试也证明设备与技术都没有问题。“我们不负责后续生产和商业化,我甚至派学生常驻企业支援,仍处处掣肘。”在他看来,最关键的是政策没有打通“最后一公里”,科研人员和学校都放不开手脚。

后来,在西安交通大学技术转移中心的推动下,学校与铜川市政府签约,共同推进该技术的转化落地,尽管协议签署,项目却因政策限制迟迟没有进展。多年后,同样由该中心牵引的国内一家外资企业的合作,也因政策、自身等原因无疾而终。

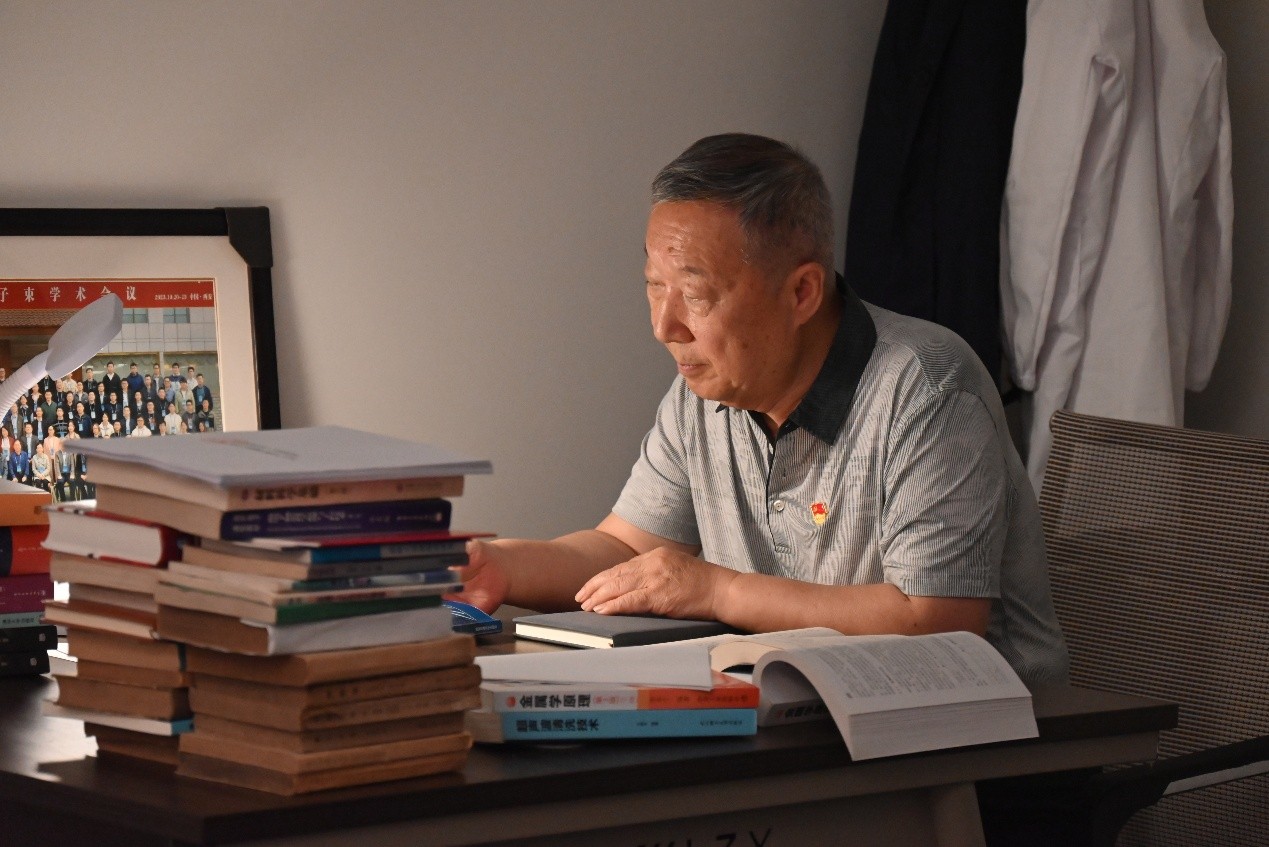

赵玉清在办公室。受访者供图

赵玉清在办公室。受访者供图

?

“很遗憾,也慢慢的接受了现实。”2016年,赵玉清退休了。离开那天,他把二十多年来积累的获奖证书和专利材料捆成两大包。从此,他将这些证书悉心收存,转身在家含饴弄孙,悠然开启了退休后的生活。

再度“出山”

2021年,陕西省政府推出“秦创原三年行动计划”,希望通过体制机制的创新,让实验室里的技术能够顺利走向市场,孵化企业,壮大产业,最终驱动经济发展。

很快,西安交通大学与秦创原创促中心形成了一个专业化的技术经理人队伍,在对西安交大的1万多个科技成果项目进行遴选时,选出了300个具有转化潜力的项目。

西安交通大学技术转移中心技术经理人张亚男负责赵玉清的项目,据他回忆,项目之所以脱颖而出,得益于几个关键因素:赵老师本人就是一位高水平的研发专家;该技术出自教育部重点实验室,具有较高的专业门槛;同时技术应用面广,可覆盖半导体、生物医药、新能源和高端装备等多个重要领域;此外,尽管之前产业化未完全成功,但已积累了宝贵的工程经验。

当学校技术转移中心主任王文和张亚男找到赵玉清时,他多次婉拒了对方邀请。“当时想着年龄大了,不想再折腾,创业后期投入精力太大,实在力不从心。”赵玉清坦言。

“您忍心让那么多专利一直在书架落灰吗?”“这都是您的孩子啊,您忍心就这样放弃吗?”“这些专利有很高的社会需求,如果转移转化对社会有很大的价值。”“您只需要负责技术攻关,后续的事情我们全力协助。”……

经过前后三次诚恳的沟通,赵玉清终于被打动。

而真正让赵玉清决定回归的,是他心中一直放不下的理想:能做主、不受牵绊地实现技术理想。

当他看到国家在离子束高端设备上仍依赖进口,核心技术人才出现断层,更坚定了推动国产替代的决心。“西安交大是全国唯一还在传承电子光学课程的高校,这门课是我的老师传给我的,有着长期的积累。依托底层知识积累,把国产技术做起来,也是我的使命。”

公司筹建阶段,秦创原创新驱动平台与西安交大达成协议,允许初创企业免费使用两年高校知识产权,这一政策彻底解决了长期以来困扰科研团队的“国有资产问题”。赵玉清如释重负:“‘最后一公里’,终于可以自己走了。”

赵玉清(中)与公司负责人在开会。受访者供图

赵玉清(中)与公司负责人在开会。受访者供图

?

2021年9月,赵玉清创立的陕西埃恩束能碳基技术有限公司正式成立。在公司初创期,张亚男协助完成了公司组建、融资和团队搭建等一系列关键工作。凭借领先的技术和秦创原创新驱动平台的牵线搭桥,公司很快获得1500万元投资,并在半年后成功买断知识产权。“没想到72岁创业成功了!”赵玉清感慨地说。

同时,赵玉清之前教授的多个博士生陆续加入公司团队。“公司目前有39人,大多数是核心技术研发人员,其中主要技术人员都是我以前的学生,这对我们公司技术发展至关重要。”赵玉清希望,他搭建的这个“舞台”,让年轻人的才华得以充分施展。

74岁的公司“掌舵人”

今年是公司运营的第四个年头。在赵玉清的规划中,前三年是技术和团队的磨合期,今年则迈入全面推向市场的关键年。“我们位于西安的总部是创新‘母体’,专注技术研发;而生产环节则布局在产业集散地,”他介绍道,目前在长三角新能源企业聚集区,公司已设立了两家服务中心,依托当地产业链实现规模化生产和利润转化。

这种创新的“技术-产业”协调发展模式,得益于赵玉清的工作经历。“离子束技术在校内研发了二十多年,非常成熟,但我们学者创业最缺的是市场经验。与成熟企业合作,将我们的核心技术与他们的产品结合,共同开发面向市场需求的新产品,是一条更高效的道路。”

目前,公司正与中国中铁研究院合作,为高铁轴承提供超硬涂层解决方案。未涂层轴承连续运行六七十分钟后温度便会升到80度以上,而涂层轴承可持续运转三万小时以上,且温度始终保持在50度左右——这项突破展现了公司技术在耐磨、导热等方面的显著优势。

据悉,该公司已实现常温条件下大面积均匀制备金刚石涂层,技术走在行业前列。总经理赵鑫表示:“公司现在市场估值1.6亿元,预计2028年净利润将达到1500万至2500万元。照目前的发展势头,这一目标有望提前实现。”

赵玉清(中)在公司开会。受访者供图

赵玉清(中)在公司开会。受访者供图

?

如今,74岁的赵玉清既是公司的技术“主心骨”,也是战略“掌舵人”。从实验室到市场,他完成了从科学家到企业家的转变。公司的产品版图也在不断扩展——从高铁轴承、新能源车焊接部件,到精密刀具、医用植入材料,束能碳基正以扎实的技术实力,走进更多工业与医疗领域。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。