|

|

|

酵母、线虫、果蝇、斑马鱼…… |

|

这些“简单”模式生物过时了吗 |

|

|

酵母、线虫、果蝇、斑马鱼……这些经典的“简单”模式生物(非哺乳类),是生命科学领域的“老伙计”,曾孕育无数重大发现。而今天,它们却面临被边缘化的困境:课题申请困难、人才招聘不易、论文投稿受阻,甚至研究者在学术交流中对使用它们也经常“避而不谈”或“有意淡化”。

在类器官、多组学和人工智能迅猛发展的时代,“简单”模式生物已经“过时”了吗?相关研究有何意义?9月4日,中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员杜茁与博士生杨淼泠在《自然-细胞生物学》发表评论文章,从人才培养的视角为“简单”模式生物发声。

《中国科学报》就此专访两位作者,探寻“简单”模式生物的时代价值。

为何发声?

《中国科学报》:为什么会撰写这篇评论文章?初衷是什么?

杜茁:这源于我们长期的切身感受。近年来,科研导向越来越偏向临床应用与转化,而“简单”模式生物研究在这方面是弱势,这类研究课题在申请经费时愈发困难。基于对美国数据的分析,我们发现相关领域的研究经费占比近年来持续下降。

国内情况也类似。有不少从事这类研究的学者在申请课题时,常因研究对象是“简单”模式生物,而在评审意见中被“质疑”或者“轻视”,因此在课题申请中淡化模式生物的名字,以降低被拒风险。

印象特别深的一次是,我作为评委听一位青年科学家答辩,他上来就说:“我做的是果蝇肿瘤生物学。”我很触动,因为这需要勇气。

《中国科学报》:你本人是否常被问到相关质疑问题?

杜茁:肯定会。比如申请项目时,评审专家可能会问“为什么只做线虫?能不能用其他物种丰富一下”;学术交流时,也总有人提出“线虫的发现是否在其他物种中同样成立?”

这些问题本身没有错,但它们忽略了一个基本事实:每个实验室的资源和研究者的精力都是有限的,我们可以在一个体系内把机制挖深,而跨物种验证完全可以由其他感兴趣的团队接力完成。

《中国科学报》:你如何看待模式生物与科研创新的关系?

杜茁:科学研究的核心应是问题驱动,理应聚焦于科学问题本身的意义与研究路径的创新性,而非执着于模式系统的“高等”与否。只要问题问得好,在最简单的生物中,也能做出普适性的发现。

《中国科学报》:这篇评论文章的主要目的是什么?

杜茁:之前已有大量文章论述“简单”模式生物对科研本身的贡献,不过很少有人关注其在人才培养和思维塑造中的作用。我们想从这个角度发声,让大家意识到,从事“简单”模式生物研究对整个生命科学研究体系人才支撑的重要性。

价值何在?

《中国科学报》:“简单”模式生物培养了哪些杰出人才?请举例。

杜茁:至少塑造了三类杰出人才。第一类是奠基性成果的发现者,比如仅线虫和果蝇领域,就有至少18位科学家获得了10个诺贝尔奖,他们的研究影响了整个生物医学领域,这是“简单”模式生物孕育顶尖突破和人才的直接证明。

第二类是持续以“简单”模式生物开展引领性研究的科学家。以霍华德·休斯医学研究所研究员为例,目前以酵母、线虫和果蝇为模式的研究员占比高达13%,而以上述模式为研究体系的实验室仅占美国生物医学领域的约4%——相当于4%的研究者中孕育了13%的顶尖学者,这种约3倍富集现象凸显了简单模式生物在培养领军科学家方面的关键作用。

第三类则是由“简单”模式生物起步,进而成为其他领域的开拓者。比如英国科学家约翰?萨尔斯顿,很多人知道他是因为他在人类基因组计划中的重要贡献,但诺贝尔奖却授予了他绘制线虫细胞谱系的开创性工作。他在线虫研究中建立的“把小块信息拼合成完整版图”的思维,对他后续参与人类基因组测序有重大帮助。

《中国科学报》:“简单”模式生物在科研人才培养中有哪些优势?

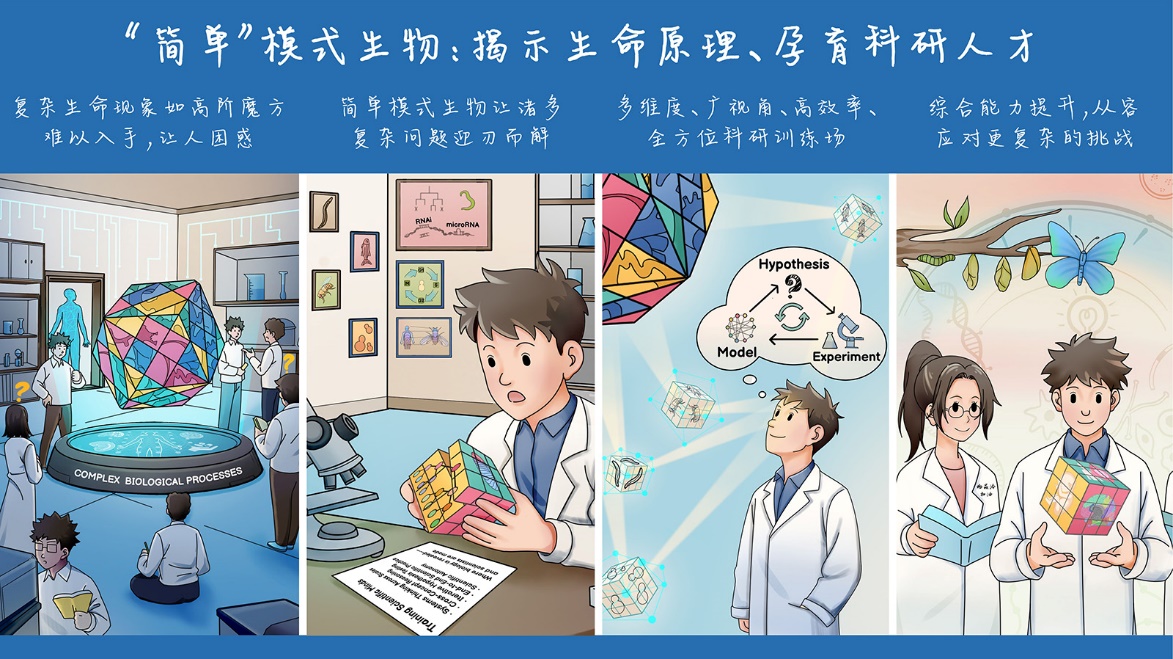

杜茁:我们认为有四个优势:提供跨尺度视野;促进网络化推理与概念整合;实现快速迭代的假说验证;提供完整闭环的科研流程体验。这些优势的核心是“高效率”带来的思维塑造作用,当实验周期短、体系灵活时,研究者对科研逻辑的理解和思维的锻炼会更强烈。

“简单”模式生物是培养“手”、“脑”兼备的优秀科研人才的沃土。杜茁供图

“简单”模式生物是培养“手”、“脑”兼备的优秀科研人才的沃土。杜茁供图

《中国科学报》:简单模型训练如何让你受益?

杜茁:在“简单”模式生物中得到的训练对我影响很大,尤其是在思维方式和科研节奏上。我博士阶段的科研训练是在一个专注于农业大动物和生物技术应用的实验室完成的——研究领域非常契合现在的潮流和趋势(笑)。我博士后阶段才“阴差阳错”进入线虫系统。线虫生命周期很短——从受精卵到成虫约3天,这种快速反馈循环让科研节奏非常快。

在这样的系统中,可以更频繁地提出假设、设计实验、获得结果,并据此调整思路,再进入下一轮探索。科研过程因此少了些“等待”,多了些高频次的思维迭代。这种节奏感会潜移默化地影响科研习惯:更快速试错、更主动思考、更敏锐捕捉规律。手不用太累,但脑子会很忙——这可能是“简单”模式生物研究的常态和理想状态。

《中国科学报》:你的实验室如何用线虫训练学生?

杜茁:学生从加入起,通常会选择一个有趣的问题(新颖性尤为重要),逐步经历提出假设、设计实验、筛选基因、分析表型、解析机制、建立模型的全过程。由于反馈快速,学生往往能在较短时间内完成整个闭环过程。这样的训练路径在许多“简单”模式生物实验室中早已成为常态,这种高效而系统的训练体验,可能是复杂模型难以提供的。

我个人也特别关注或希望学生在科研训练中能培养系统性思维。不要只盯着一个基因、通路、或表型,而是从整体出发,思考不同因素与过程之间的关联,从而建立起全局性的认知框架。我也希望学生在此过程中能培养良好的推理能力和归纳总结能力。在这些方面,“简单”模式生物提供了一个极佳的训练平台。

《中国科学报》:长期做简单模式生物会不会产生迷茫?

杨淼泠:刚开始转向线虫研究时,我确时有过迷茫,也感到压力。硕士阶段我的研究方向是植物病害生物防治,课题贴近生产与生活,成果很快看到应用效果。转向线虫后,研究更偏基础,向别人介绍时经常被问:“做线虫有什么意义?”那时候我一度怀疑自己是不是“入错了行”。

经过几年的系统训练,我的认识发生了很大变化,最重要的收获有三点:一是科研技能和知识结构的拓展,从事模式生物研究需要具备一定的跨物种理解能力,以判断机制是否具有普适性。二是把复杂问题逐步“简单化”,即将复杂问题在“简单”模式生物中找到切入口,拆解成具体、能动手操作的实验来验证。三是系统性思考与逻辑推演,我们需要自己提出问题、设计实验验证假说,也经常要思考“为什么结果和预期不一样”“下一步该怎么调整”,这个过程让我的逻辑思维和问题解决能力提升很多。重要的是,这些能力的提升是可以脱离“线虫”这个载体,换一个研究对象依然适用,是能带走的科研底层能力。

《中国科学报》:模式生物还有哪些用途?

杨淼泠:“简单”模式生物能够激发青少年的科研热情。线虫和果蝇已广泛应用于教学课程,不仅降低了实验门槛,也帮助学生在动手操作时建立起对科研的兴趣和自信,为科研后备人才培养奠定基础。同时,“简单”模式生物的范畴也在不断拓展,多种新的模式生物也在持续涌现,为应激、再生、衰老等复杂科学问题的解析及科研人才的培养提供支撑。

未来如何?

《中国科学报》:文章发表顺利吗?收到哪些反馈?

杜茁:很顺利,我们投稿后,编辑部很快就表现出兴趣,两位审稿人对文章观点很认可。文章发表后,国内很多做简单模式生物研究的同行觉得这篇文章是“及时雨”。

现在不少人认为,有了人工智能、基因编辑,就不需要“简单”模式生物了,我们这个领域有收缩趋势,大家有点“抱团取暖”的感觉,这篇文章在一定程度说出了大家的心声。

《中国科学报》:面对人工智能、类器官、基因编辑等新技术冲击,“简单”模式生物研究是否会被取代?它的竞争力在哪里?

杜茁:新技术确实带来了冲击。但我觉得它不会被完全取代,核心竞争力还是“高效切入科学问题”——很多基础科学问题用“简单”模式生物能更快找到突破口。

比如我们研究细胞在发育中如何决定自身功能时,线虫的细胞数量少、谱系清晰,能精准实时地追踪每个细胞的变化;而类器官虽然能在一定程度上模拟部分组织,却很难在“简单”模式生物这样的活体状态下开展单细胞精度的系统研究。新技术是工具,但工具需要匹配合适的研究对象,“简单”模式生物在解析基础规律上的效率,是很多复杂体系或新技术暂时无法替代的。

《中国科学报》:未来10到20年,“简单”模式生物在生命科学中的版图会发生什么变化?会继续被边缘化吗?

杜茁:大概率会继续边缘化。现在整个科研导向越来越偏向实用、和人类直接相关,经费、资源会更多流向更高等的动物或者类器官研究等领域,也迫使一些研究者转向更高等的模式生物,甚至离开“简单”模式生物领域。

当然,每个研究体系都有兴衰周期。但现在我们不能因为短期功利导向,就否定“简单”模式的价值。我们写这篇文章,不是为了拯救“简单”模式生物研究,而是希望大家意识到,它的核心价值之一是人才培养——即使将来没人做酵母、线虫、果蝇了,在这个体系中训练出的科研思维、实验能力、系统认知,会跟着人才进入其他领域,成为推动生命科学发展的基础。

我们不能期望一个初学者一开始就能胜任复杂问题的探究,如人类疾病研究,很多问题的探究需要一个“从简单到复杂”的循序渐进的训练路径,“简单”模式生物的训练也许提供了一个很好的起点。正如我们在文章结尾所写的,“模式生物并非科学探索的终点,但往往是通往深刻生物学洞见的起点”。

《中国科学报》:未来会不会有新的“简单”模式生物出现?中国科学家有没有可能打造出自己的简单模式生物?

杜茁:新的模式生物确实在不断出现,比如用于研究应激、再生、衰老的一些新模式体系,但目前主流的还是酵母、线虫、果蝇、斑马鱼这些经典的生物。一个成功的模式生物的建立和广泛使用需要有“群体效应”,大家一起用才能完善资源、发挥优势,新物种要形成这种效应很难。

至于中国科学家打造自己的模式生物,水稻其实算是一个——它有明确的经济价值,也有庞大的研究群体和丰富的遗传资源,但它的生长周期和复杂程度与我们所说的“简单”动物模式生物可能还不太一样。

打造一个“简单”动物模式生物,不仅需要一批有能力、有耐心的科研团队持续攻关,也需要在技术积累、物种筛选、平台搭建、标准建立等方面的长期投入。我认为,与其追求一个“通用体系”,不如从实际科学需求出发,找到那个最适合承担某类问题研究的物种,并持续去打磨它。

目前,国内有一些科学家正尝试利用进化地位独特、生活史短暂的海洋物种,作为新兴的研究对象来开展细胞与发育相关研究。这类探索不仅新颖,也为诸多新问题的研究提供了新的模式与路径。

《中国科学报》:对正在选择研究方向、或使用“简单”模式生物的青年研究者有什么建议?

杜茁:首先要想清楚自己读研究生的目的——如果对科学问题本身感兴趣,只要适合回答某个科学问题,具体是什么模式生物没那么重要,重要的是能不能在这个过程中锻炼科研能力;如果只是想找个好工作,可能需要更慎重考虑,基础研究的就业方向相对窄一些。

相关文章信息:

https://doi.org/10.1038/s41556-025-01754-2

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。