松山湖材料实验室理事长王恩哥院士,轻元素材料与器件团队吴慕鸿研究员、付莹研究员、王玉博士后,北京大学张志斌特聘副研究员等,在大尺寸单晶金属箔材可控制备领域取得关键突破。相关成果近日在线发表于《国家科学评论》(National Science Review)。

“团队发明了大尺寸单晶金属箔通用制备技术,通过建立应变-变形储能-织构-单晶对应关系,揭示金属箔单晶生长内在机制。”团队负责人刘开辉教授表示,团队发现充分变形储能是形成完全立方再结晶织构的关键,近100%的立方织构可引导金属箔稳定转变为单晶。此技术策略适用于铸造、轧制及电解等多种原料体系,能制备低/高晶面指数单晶铜箔与镍箔。

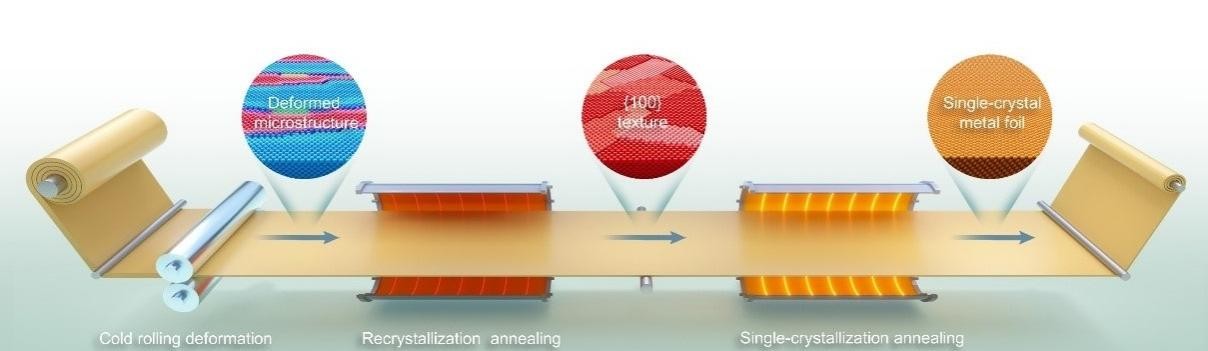

单晶金属箔的织构调控制备策略。研究团队供图

单晶金属箔的织构调控制备策略。研究团队供图

?

单晶金属箔晶体结构完美、综合性能优异,是解决电子散射、热降解和界面失效等关键问题的重要材料,近年来备受关注。此前已有研究通过温度梯度调控、籽晶诱导及无接触退火等方法成功制备单晶金属箔;然而,但由于商用金属箔原料织构类型和强度不稳定,其组织随机性严重限制了这些方法的规模化应用。

针对上述难题,基于面心立方金属晶体结构特性,提出“应变-变形储能-织构”通用调控框架,建立织构引导单晶金属箔生长新策略。在冷轧过程中,通过引入高位错密度储存充分的变形储能,促进退火时形成均一且完全的立方再结晶织构;随后在高温单晶化退火阶段,能量驱动机制(表面能或界面能)促使异常晶粒形核长大,从而获得大尺寸单晶。统计结果表明,近100%的立方织构是金属箔稳定转变为单晶的关键前提。依托该框架,多种原料体系均验证了可行性,成功实现了单晶Cu(111)箔、单晶Ni(111)箔以及多种高指数晶面单晶铜/镍箔的制备。

该研究不仅为单晶金属的制造提供了全新的研究范式,更为单晶金属箔的工业应用奠定了关键技术基础。据悉,团队制备的单晶金属箔在宽光谱范围内光学损耗低、反射率高,有望推动高性能量子集成电路以及低损耗高频通信器件等应用领域发展。

相关论文信息:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf360

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。