近日,美国《国家科学院院刊》(PNAS)以封面论文和同期亮点推荐的形式,发表了中国科学院南海海洋研究所(以下简称南海海洋所)研究员林强团队与合作者的最新研究成果。他们聚焦海龙科鱼类对珊瑚共栖的适应进化机制,成功解密了珊瑚礁共栖物种形成与适应进化的遗传调控机制,为生物多样性研究提供了全新视角。

“在国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的资助下,我们以典型的珊瑚礁共生物种豆丁海马为研究对象,解析了其体型小型化和拟态演化的关键遗传因素,验证了hoxa2b基因对鱼类颌面骨骼发育的重要调控功能,并首次提出珊瑚能驱动其共栖物种小型化的新观点。”论文共同通讯作者林强对《中国科学报》表示。

《国家科学院院刊》编辑和审稿人对该项研究给予了高度评价。他们认为,豆丁海马作为珊瑚礁共生的典型代表,研究团队通过详实的数据和深入的分析,揭示了其独特的小型化、拟态和免疫等遗传特征,是一项十分有趣且有意义的工作。

当期期刊封面。研究团队供图,下同

当期期刊封面。研究团队供图,下同

?

豆丁海马与珊瑚共生之谜

海洋生物的起源、演化及多样性形成机制一直是国际学界的热点问题。在广袤的海洋中,珊瑚礁生态系统以其极高的生物多样性脱颖而出,成为众多海洋新生命的摇篮。在漫长的演化历程中,珊瑚礁物种为适应环境,演化出多彩体色和个体小型化等特征。

豆丁海马堪称珊瑚礁中的“伪装大师”,它是已知体型最小的硬骨鱼类之一,成体全长仅1-2厘米,终生专性栖息在柳珊瑚上。与其他海马不同,豆丁海马没有育儿袋结构,胚胎植入雄鱼体内发育,形成了独特的“雄性体内怀孕”模式。

为了更好地融入宿主柳珊瑚环境,豆丁海马全身覆盖类似柳珊瑚的瘤状结节,“长吻”退化,与柳珊瑚在视觉上几乎融为一体,堪称自然界的“伪装高手”。

然而,柳珊瑚分泌的毒素属于自然界中最致命的天然毒素之一,这给豆丁海马与柳珊瑚的零距离接触带来了严峻挑战。两者之间这种独特的附生关系是如何形成的?柳珊瑚又是如何驱动豆丁海马体型演化的?这些问题一直是学界关注的焦点。

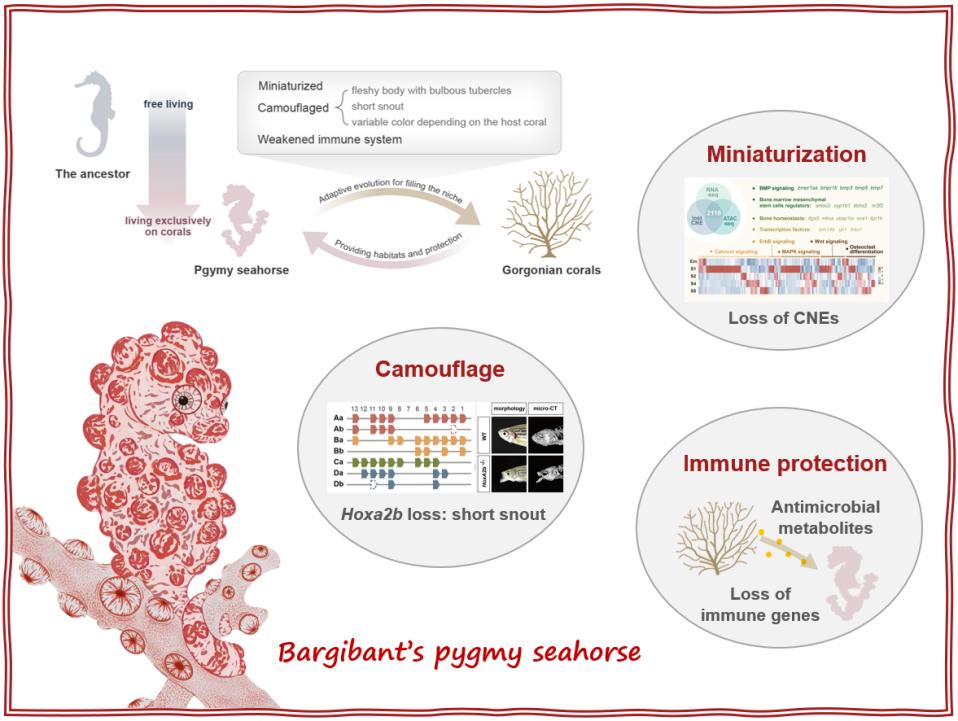

为了解开这些谜题,林强团队联合德国康斯坦茨大学教授、南海海洋所特聘研究员Axel Meyer等科研人员,对豆丁海马展开了多组学和生物实验解析。研究发现,宿主珊瑚不仅“驱动”其伪装能力演化,还改变其免疫能力,使其免疫能力显著减弱,主要依靠珊瑚分泌的抗菌抗病毒活性物质实现免疫功能。

论文共同第一作者、南海海洋所副研究员曲朦表示,在与珊瑚共生演化过程中,珊瑚分泌物对豆丁海马的生存是一把“双刃剑”。一方面,豆丁海马的神经传导和离子通道相关基因发生了显著的快速进化,表明它们可能衍生出对珊瑚毒素更强的耐受或抵抗能力;另一方面,豆丁海马能够利用宿主珊瑚分泌物的免疫保护功能来抵御外源病原体,这可能与豆丁海马大量丢失免疫相关基因存在协同演化关系。

“豆丁海马的演化过程受到宿主珊瑚的影响。豆丁海马采取‘免疫精简’策略,既降低了能量消耗,又有效避免了胚胎着床过程中的免疫排斥反应,有助于‘雄性体内怀孕’模式的形成。”曲朦称,这种高度依赖宿主、通过主动“精简”自身基因组获取生存优势的过程,符合生物学中的“黑皇后假说”,即生物舍弃某些“昂贵”功能,依赖“伙伴”提供。

“雄性怀孕”的豆丁海马

豆丁海马独特的“雄性怀孕”模式,不仅是一种奇特的繁殖方式,也蕴含着深刻的生存策略。然而,在长期的演化过程中,这种适应辐射也可能带来潜在的生存风险。

豆丁海马对宿主柳珊瑚的拟态表型。

豆丁海马对宿主柳珊瑚的拟态表型。

?

豆丁海马对柳珊瑚的依赖性已不可逆转。一旦全球气候变化和人类活动威胁到其特定的珊瑚礁生态系统,豆丁海马等依赖性物种将面临严峻的生存挑战。

“该研究从构思到发表历经约5年,最大困难是实验样品问题。”论文共同第一作者、南海海洋所博士后张颖懿表示。豆丁海马稀有且无法人工养殖,很多生物学实验无法在其身上操作。研究团队选择线纹海马作为替代进行发育生物学相关实验。同时,由于“雄性怀孕”,海龙科鱼类均无法进行CRISPR基因编辑操作,研究团队使用模式物种斑马鱼进行基因编辑后续验证实验。

该研究发现,豆丁海马基因组中丢失了大量与体型大小和颌面骨骼发育相关的保守非编码区(CNE)。通过结合RNA-seq、ATAC-seq等数据的比较研究,研究团队发现这些丢失的CNE能够调控相关基因的表达模式,进而影响颌面骨骼的生长发育过程。

引人注目的是,hoxa2b基因发生了假基因化,即失去了功能。基于CRISPR基因编辑实验,团队进一步证实敲除hoxa2b基因会导致鱼类颌面骨骼发育畸形。由此,团队得出结论:CNE丢失和关键基因(如hoxa2b)的功能突变,是驱动豆丁海马体型极度小型化和短吻表型的关键遗传因素。

著名遗传学家、西班牙巴塞罗那大学教授Cristian Cañestro指出:“在生命的演化中,基因丢失现象十分普遍。但这项出色的研究提供了一个清晰的例证,说明基因丢失有时反而能带来益处,从而促成进化上的创新和适应性变化”。

英国海洋生物学家Richard Smith表示:“该研究揭示了一种残酷的现象。这些海马之所以能够成功繁衍,正是得益于它们具备的一些特征,如完美的伪装能力、小巧的体型以及独特的生理结构,但如今这些特征恰恰成了它们应对环境变化最大的弱点”。

海龙科鱼类研究的广阔前景

珊瑚礁生物多样性是海洋的无价之宝,其物种多样性和遗传多样性成因是生物学界核心问题之一。其中,复杂的生物共生关系是珊瑚礁生态系统多样性形成的关键支撑,但除少数经典共生(如虫黄藻-珊瑚虫)外,其他生物相互作用机制仍存在大片未知。

豆丁海马与珊瑚共生的遗传调控机制。

豆丁海马与珊瑚共生的遗传调控机制。

?

“豆丁海马与柳珊瑚的共生关系,是共生驱动物种进化的典型例子,为生物多样性研究提供了新的理论和范式。”林强指出,豆丁海马终生专性栖息在柳珊瑚上,柳珊瑚为其提供庇护,在长期共同演化中,豆丁海马演化出与柳珊瑚高度相似的外表,这是数百万年进化留下的模仿“天赋”。

作为进化速率最快、多样性最为丰富的硬骨鱼类群之一,海龙科鱼类是一类具有独特“雄性怀孕”特征的奇特物种,广泛分布于全球热带和温带海域。其奇特形态与繁殖方式使其成为研究全球扩散与定殖模式的重要旗舰类群。

多年来,林强团队围绕海龙科物种适应性进化过程开展研究,前期已明确诸多复杂性状的进化与遗传调控机制。然而,近期调查发现部分海龙科物种因栖息珊瑚而发生了完美的拟态行为,以提高其生存机会。这种对珊瑚礁生态系统的特异性适应机理目前尚缺乏相关研究。

如今,林强团队的研究不仅揭示了豆丁海马与柳珊瑚之间的协同进化机制,还为生物相互作用驱动的演化创新提供了新的视角。未来,随着研究的不断深入,我们有望揭开更多海洋生物进化的奥秘,为保护海洋生物多样性贡献更多智慧和力量。

下一步,该团队将目光拓展至整个海龙目,明确海龙目鱼类物种演化历史和地理分布格局特征,诠释其适应辐射规律和物种高度多样化的成因;揭示其适应演化规律,尤其是“雄性怀孕”模式的演化过程;探究其遗传脆弱性特征,解析对未来气候变化的响应模式,提出物种多样性保护策略。

相关论文信息:https://doi.org/10.1073/pnas.2423818122

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。